wird bearbeitet ...

Oswald Boelcke - Begründer der modernen Luftkampftaktik

|

"Am Grab des Fliegers steht die graue Menge |

Von seines Motors Kraft emporgetragen,

|

|

Mit dem Gedicht "Fliegerbegräbnis - Auf Hauptmann Boelckes Tod" ehrt der Schriftsteller Walter Flex, der mit Werken wie "Der Wanderer zwischen beiden Welten", "Das Weihnachtsmärchen des 50. Regiments" oder dem vielfach vertonten Gedicht "Wildgänse rauschen durch die Nacht" besonders in intellektuellen Kreisen der Zwischenkriegszeit Bekanntheit erlangte, einen der berühmtesten Piloten des Ersten Weltkriegs.

Zu Ehren Oswald Boelckes hatten englische Flieger wenige Tage nach der offiziellen Bekanntgabe seines Todes am 28. Oktober 1916 über den deutschen Schützengräben nahe der französischen Stadt Bapaume einen Kranz mit einem Brief abgeworfen. In ihm stand unter Anderem: "TO THE MEMORY OF CAPTAIN BOELKE, OUR BRAVE AND CHIVALROUS OPPONENT. FROM THE ENGLISH ROYAL FLYING CORPS." |

frühe Jahre - Kindheit und Offiziersausbildung

|

Oswald Boelcke wurde am 19. Mai 1891 in Giebichenstein, heute ein Ortsteil von Halle/Saale, geboren. Seine Eltern waren gerade erst nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem der Vater mehrere Jahre im argentinischen Buenos Aires eine deutsche Schule geleitet hatte. Als Oswald Boelcke 4 Jahre alt war, zog die Familie nach Dessau, wo sein Vater Rektor des dortigen Lehrerinnenseminars wurde. Nach der Volksschule besuchte Boelcke das Herzogliche Friedrich-Gymnasium in Dessau. Überliefert ist, dass dazu intensive Überredungskünste seiner Eltern notwendig waren, denn der Sohn war sportlich, eher praktisch begabt und interessierte sich bereits früh für Maschinen- und Militärtechnik. Schon als kleiner Junge wollte er Offizier werden. Noch in der Volksschule soll Boelcke ein Gesuch an Kaiser Wilhelm II. persönlich geschrieben haben, ihm doch die Aufnahme an einer Kadettenschule zu ermöglichen. Unerwartet wurde diesem auf ungewöhnlichem Weg geäußerten Anliegen einige Monate später stattgegeben. Seine Eltern, die von dem Vorgang nichts wussten, waren zunächst stolz auf den Sohn, bestanden letztendlich aber auf einer zivilen Schullaufbahn.

Nachdem Oswald Boelcke im Jahr 1910 sein Abitur abgelegt hatte, ging sein Wunsch in Erfüllung. Er meldete sich für den Offiziersdienst und wurde im März 1911 auf eigenen Wunsch Fahnenjunker im Koblenzer Telegraphen-Bataillon Nr. 3, einer recht jungen Einheit der preußischen Nachrichtentruppe.

|

Von Oktober 1911 bis Juli 1912 absolvierte Oswald Boelcke seine Offiziersausbildung an der École de Guerre (Kriegsschule) in Metz. Da er mit der gymnasialen Oberstufe eine längere Schulausbildung als die Offiziersanwärter von den Kadettenschulen durchlaufen hatte, wurde sein Abschluss auf das Jahr 1910 vorpatentiert. Im August 1912 erhielt er den Rang eines Leutnants. Zu seiner Zeit als "Drahter", wie die Nachrichtensoldaten genannt wurden, erhielt Boelcke auf dem Feldflugplatz Darmstadt-Griesheim, dem heutigen August Euler Flugplatz, Kontakt zur damals noch in den Kinderschuhen steckenden Fliegertruppe. Seine Einheit hatte die Funkverbindung zwischen den Fliegereinheiten und dem Kommandostab zu gewährleisten. Einige zur Zeit des Nationalsozialismus bekannt werdende Persönlichkeiten absolvierten in Griesheim Teile ihrer Fliegerausbildung, so beispielsweise der spätere Chef der Deutschen Luftwaffe Hermann Göring, der im Zweiten Weltkrieg bekannt gewordene Jagdflieger Ernst Udet sowie der spätere General der Fallschirmjäger Kurt Student.

Im Jahr 1913 war Oswald Boelcke Zuschauer bei einer in Frankfurt a.M. stattfindenden Vorführung des französischen Flugakrobaten und späteren Kampfpiloten Adolphe Pégout. Damals 22 Jahre alt, war Boelcke begeistert und in ihm reifte der Entschluss, sich zum Militärpiloten ausbilden zu lassen.

|

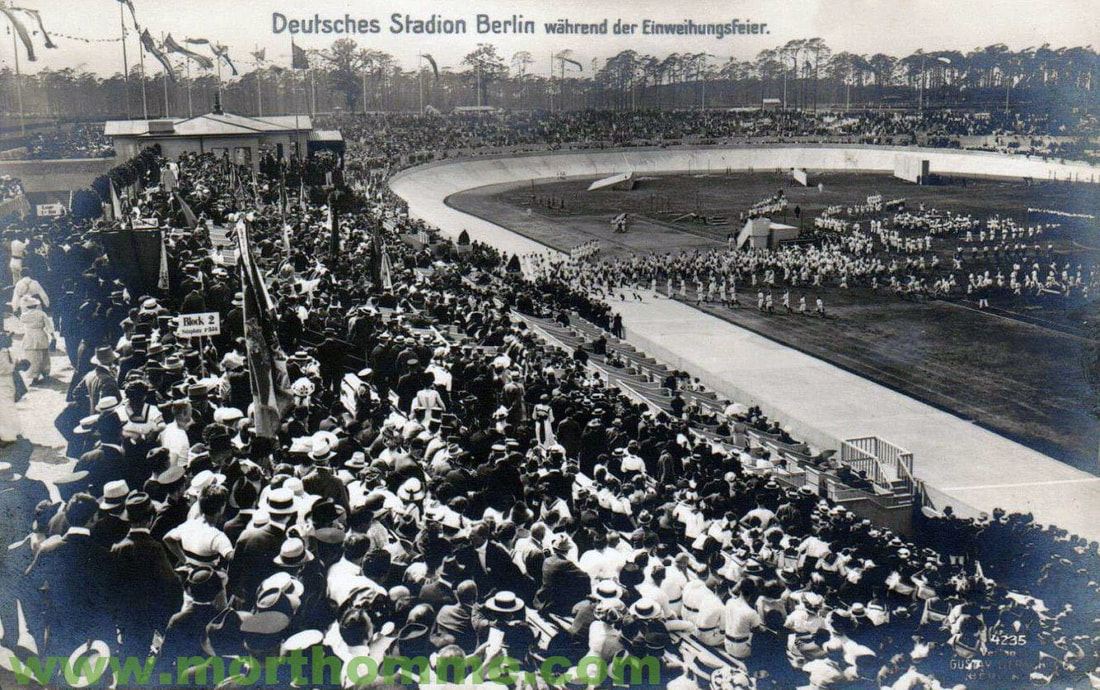

Zunächst nahm er aber im Februar 1914 an den Vorentscheiden für die Offiziers-Wettkämpfe im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1916 teil. Für deren Ausrichtung hatte überraschend Berlin den Zuschlag erhalten. In fünf Disziplinen (4.000 Meter Querfeldein-Lauf, 300 Meter Schwimmen, Pistolenschießen, Fechten und 5.000 Meter Hindernis-Lauf) trat er an und belegte jeweils den dritten Platz. Er war damit für die Teilnahme an den Wettbewerben qualifiziert.

Wegen des bereits im August 1914 ausbrechenden Ersten Weltkriegs fanden die Olympischen Spiele 1916 letztendlich aber nicht statt. Offiziell abgesagt wurden sie zu keinem Zeitpunkt, sie fielen einfach aus. |

Oswald und Wilhelm Boelcke - Feldflieger-Abteilung 13

Seinen Entschluss, der Fliegertruppe beizutreten, setzte Boelcke im Mai 1914 um. Er wurde an der Fliegerschule der späteren Flugzeugwerke Halberstadt G.m.b.H. aufgenommen, die zu diesem Zeitpunkt noch Deutsche Bristol Werke Flugzeug-Gesellschaft m.b.H. hieß. Wie damals üblich, handelte es sich um eine private Flugschule ohne militärische Befehlsstrukturen. Das Unternehmen war als Ableger der englischen Firma Bristol Aeroplane Company ltd. ein deutsch-englisches Joint Venture, das mit der Entwicklung von Flugzeugtypen auch über den Kriegsausbruch hinaus fortbestand. So kam es, dass Boelcke seine Flugstunden unter Anderem auf einem englischen Modell des Typs "Taube" absolvierte. Die Fliegerausbildung zur damaligen Zeit dauerte regelmäßig nur sechs bis acht Wochen. Boelcke bestand seine erste Fliegerprüfung am 15. Juli 1914, die zweite am 31. Juli 1914 und schloss seine Ausbildung am 15. August 1914, kurz nach Kriegsbeginn, mit der dritten Fliegerprüfung ab.

|

Auf Betreiben seines Bruders Wilhelm wurde Oswald Boelcke der Feldflieger-Abteilung (FFA) 13 zugeteilt, die zum damaligen Zeitpunkt auf dem Flugfeld nahe des französischen Ortes Pontfaverger östlich der Stadt Reims stationiert war. Wilhelm Boelcke, fünf Jahre älter als Oswald und damals Oberleutnant, war in dieser Einheit als Beobachter eingesetzt. Als dienstältester und ranghöchster Offizier nach dem Abteilungsführer, Hauptmann Alfred Streccius, konnte Wilhelm Einfluss auf die Einsatzpläne und die allgemeine Organisation der Einheit nehmen. Er sorgte dafür, dass beide Brüder überwiegend zusammen flogen und auch bei Einsätzen vorrangig Berücksichtigung fanden. Oswald Boelcke erreichte so in kurzer Zeit die ersten 50 Einsatzflüge und wurde hierfür im Oktober 1914 mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse und bereits im Januar 1915 mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet.

|

Durch die Sonderrolle beider Piloten kam es zu Unstimmigkeiten mit anderen Angehörigen der Einheit, sodann im Frühjahr 1915 auch mit dem neuen Kommandanten, Hauptmann Erwin Korn. Im April 1915 eskalierte der Streit und Wilhelm Boelcke wurde nach Posen zur Fliegerersatz-Abteilung versetzt. Als Oswald um eine Zusammenlegung mit seinem Bruder bat, wurde ihm die Versetzung in eine Infanterie-Einheit angedroht. Auch wenn ihm die Trennung schwer fiel, blieb Oswald Boelcke zunächst bei seiner Einheit. Wilhelm fand im weiteren Kriegsverlauf Verwendung an unterschiedlicher Stelle, so als Führer der Kampfstaffel (Kasta) 7 und später auch der Kasta 10. Er überlebte beide Weltkriege und starb im Jahr 1954 in Wiesbaden.

|

Nachdem Oswald Boelcke für mehrere Wochen wegen einer Lungenerkrankung im Lazarett von Château-Procien behandelt werden musste, wurde er auf Betreiben des Kommandierenden Generals des VI. Preußischen Armeekorps, Kurt von Pritzelwitz, der Feldfliegerabteilung (FFA) 62 in Döberitz zugeteilt. Mit dieser Einheit wechselte er im Mai 1915 zunächst erneut nach Pontfaverger, wenige Tage später jedoch auf den Flugplatz Douai-Brayelle.

Zum dort beginnenden Mythos um die Person Boelckes gehören ein französischer Pilot, der jedenfalls außerhalb Frankreichs eher mit dem Tennissport als mit der Kampffliegerei während des Ersten Weltkriegs in Verbindung gebracht wird, sowie ein junger, geschäftstüchtiger Flugzeugingenieur aus den Niederlanden: Roland Garros und Anthony Fokker.

Bereits 1913 hatte der spätere Namensgeber des im Jahre 1928 eröffneten Tennisstadions in Paris Weltruhm erlangt, indem er als erster Pilot allein das Mittelmeer überquerte. Nunmehr sollte er die Kampffliegerei revolutionieren. Anthony Fokker, Sohn eines reichen Kaffeeproduzenten auf der Insel Java, der nach dem Willen seiner Eltern in Deutschland einen Automobilbaukurs besuchen sollte, schrieb sich heimlich bei einem Lehrgang für Flugzeugbau in Zahlbach bei Mainz ein und gilt heute als Vater der modernen Jagdfliegerei.

|

Roland Garros, Anthony Fokker und das Unterbrechergetriebe

|

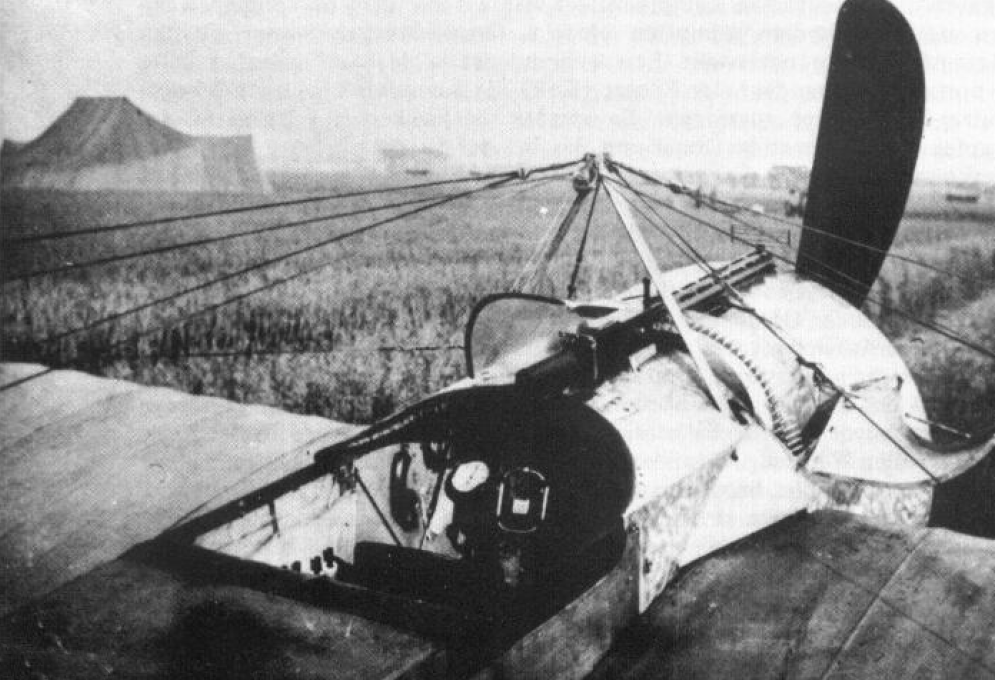

Im Februar 1915 kam Roland Garros als Pilot zu seiner Einheit, der Escadrille MS 23. Er brachte eine gemeinsam mit seinem Freund Raymond Saulnier entwickelte Sonderanfertigung des Flugzeugs Morane-Saulnier "Parasol" L mit. Die Maschine war mit einem vor dem Piloten am Bug des Flugzeugs montierten Hotchkiss-Maschinengewehr ausgestattet. Ein mit der Antriebswelle des Motors synchronisiertes Unterbrechergetriebe ermöglichte es, durch den sich drehenden Propeller zu feuern. Da die neue Technik vor Allem wegen des unregelmäßigen Zündzeitpunktes der französischen Munition nicht zuverlässig funktionierte, etwa jeder zehnte Schuss traf das Propellerblatt, entwickelte Saulnier metallene Schutzbleche, die die Geschosse, für Pilot und Flugzeug ungefährlich, vom Propeller zur Seite ablenkten. Mit diesem Modell verfügte Roland Garros über das erste Kampfflugzeug im modernen Sinne.

|

|

Bis April 1915 gelangten Roland Garros mehrere Abschüsse. Die plötzlichen Erfolge seiner Einheit gaben der deutschen Seite Rätsel auf. Der technische Vorsprung der Franzosen währte aber nicht lange.

Am 18. April 1915 musste Garros nach einem Treffer in den Tank seiner Maschine, den ihm Angehörige des Sächsischen Landsturms vom Boden aus zugefügt hatten, hinter den deutschen Linien nahe der belgischen Stadt Kortrijk notlanden. Es gelang ihm zwar, das Flugzeug in Brand zu setzen. Deutsche Soldaten erreichten den Absturzort aber noch rechtzeitig und sicherten die Überreste der Maschine für weitere Untersuchungen. Roland Garros wurde festgenommen, in die Ortschaft Lendelede gefahren, dort verhört und später als Kriegsgefangener nach Deutschland gebracht. Nach knapp drei Jahren Gefangenschaft in den Festungen Küstrin und Magdeburg gelang ihm die Flucht. Im Februar 1918 wurde Garros erneut Kampfpilot in der französischen Fliegertruppe. Am 05. Oktober 1918, einen Tag vor seinem 30. Geburtstag, wurde er zwischen den Ortschaften Saint-Morel und Sugny westlich der Argonnen abgeschossen. Das Flugzeug explodierte in der Luft und Garros fand den Tod. Sein Bezwinger soll Leutnant Hermann Habich, Jasta 49, gewesen sein, was jedoch nicht gesichert ist. |

|

An der Stelle nordwestlich Saint-Morel, wo die Maschine von Roland Garros niederging, befindet sich heute eine Gedenkstätte. Durch Angehörige deutscher Einheiten, die sich vor den Angriffen der Amerikaner während der Maas-Argonnen-Offensive zurückzogen, wurde Roland Garros auf dem Gemeindefriedhof von Vouziers beigesetzt. Sein Grab befindet auch heute noch dort.

Auf Basis dieser neuen technischen Erkenntnisse trat ein weiterer Flugpionier auf die Bühne: Anthony Fokker, "der fliegende Holländer". Im Auftrag der Obersten Heeresleitung (OHL), die bereits im März 1915 die Stelle eines Chefs des Feldflugwesens eingerichtet und mit dem damaligen Oberstleutnant und späteren General Hermann von der Lieth-Thomsen besetzt hatte, wurde der junge niederländische Flugzeugbauer damit beauftragt, für die deutsche Fliegertruppe ebenfalls eine Unterbrecher-Technik zu entwickeln, wie sie die Franzosen besaßen.

|

Fokkers Team um den Ingenieur Heinrich Lübbe analysierte verschiedene bereits existierende Systeme, so auch eine 1913 patentierte Technik des schweizer Ingenieurs Franz Schneider. In kurzer Zeit gelang es, eine technisch einfache, gleichwohl voll funktionsfähige Konstruktion zu entwickeln, die über einen Nockenkreis an der Antriebswelle des Flugzeugmotors eine Stößelstange steuerte, die mit dem Abzug des MG verbunden war. Verwendung fand mit dem Parabellum MG 14 ein auf diese Weise mit dem Propeller synchronisiertes, leichtes und luftgekühltes Maschinengewehr, das speziell für den Einsatz in Flugzeugen entwickelt worden war.

Kurt Wintgens und Max Immelmann - die "Fokker-Plage" und das "Ace Race"

|

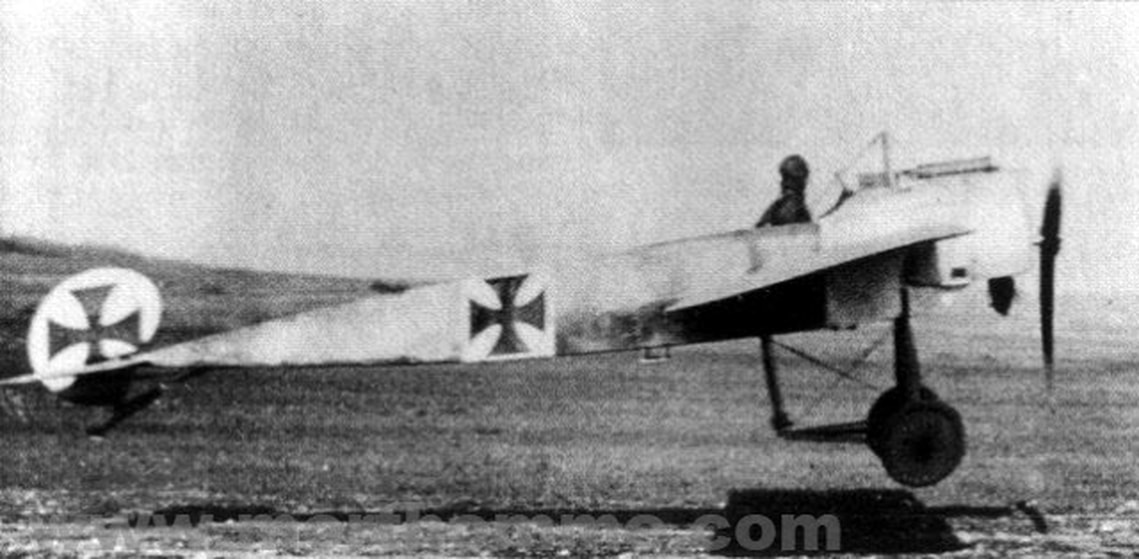

Mit der aus dem Modell A.III fortentwickelten Fokker E.I (M.5K/MG) - das "E" stand für "Einsitzer" - gelangte das neue Unterbrechergetriebe ab Ende Juni 1915 an die Westfront und dabei auch zur Feldflieger-Abteilung 62 bei Douai. Dort tat inzwischen neben Oswald Boelcke das spätere Fliegerass Max Immelmann Dienst. Beide gehörten zu den ersten Piloten, die mit Prototypen des neuen Modells Testflüge absolvieren durften.

Der erste Abschuss eines feindlichen Flugzeuges mit der neuen Technik glückte aber keinem von beiden, vielmehr Leutnant Kurt Wintgens, damals Königlich-Bayerische Flieger-Abteilung 6b mit Stützpunkt Buhl-Lorraine, der bis Sommer 1916 mit 19 bestätigten Luftsiegen hinter Boelcke und Immelmann der drittbeste deutsche Kampfpilot bleiben sollte. Wintgens, der als einziger Angehöriger der Fliegertruppe eine Ausnahmegenehmigung zum Tragen seiner Brille während des Einsatzes hatte, konnte am 01. Juli 1915 mit einem Prototypen des modifizierten Modells Fokker E.I über dem Fôret de Parroy nahe Lunéville eine französische Morane-Saulnier "Parasol" L zu einer Notlandung zwingen. Der Abschuss konnte gesichert festgestellt, jedoch offiziell nicht bestätigt werden, weil es der verwundeten französischen Besatzung gelungen war, sich mit dem schwer beschädigten Flugzeug hinter die eigenen Linien zu retten. |

|

Im Mai 1915 fuhr Fokker in seinem Peugeot-Sportwagen und mit einem umgerüsteten 80 PS - Flugzeug des Typs Fokker A.III im Schlepptau von Schwerin zum Flugplatz Döberitz bei Berlin und führte seine Entwicklung dem Generalstab der Kaiserlichen Luftstreitkräfte vor. Obwohl die Technik einwandfrei funktionierte, waren die Militärs noch nicht überzeugt.

Nach weiteren Erprobungen wurde Fokkers neues System im Juni 1915 an der Front verschiedenen Armeeführern vorgestellt, so auch dem Deutschen Kronprinzen Wilhelm in Stenay. Dieser war begeistert und Fokker wurde mit der Serienproduktion beauftragt. |

|

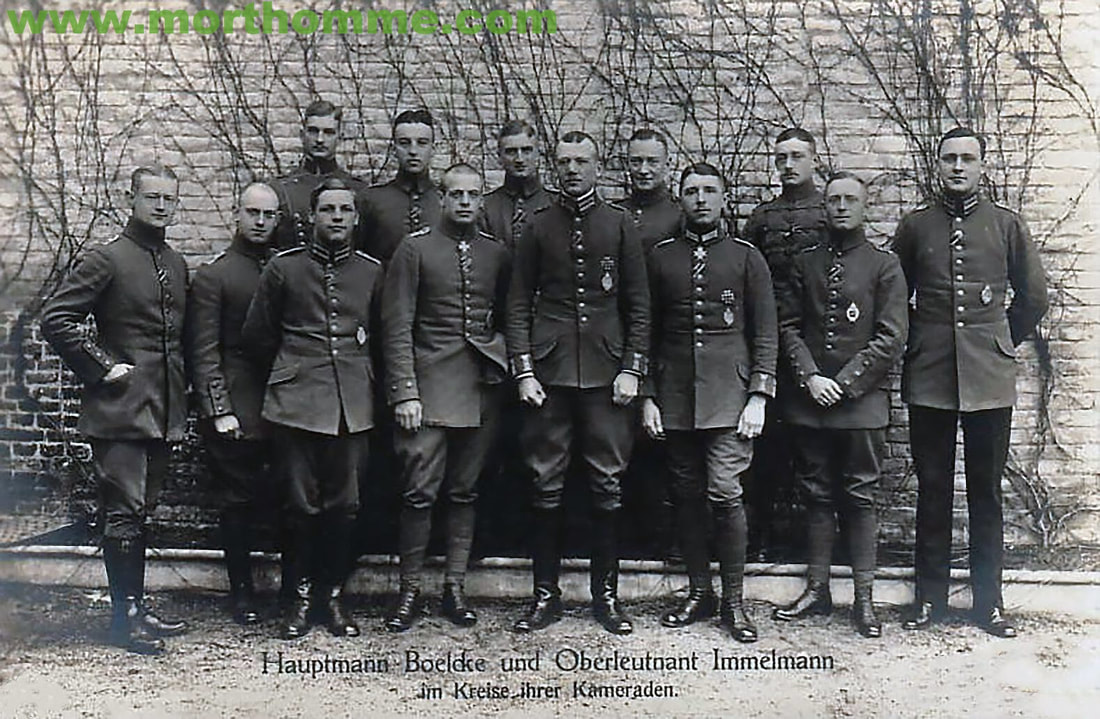

Das nebenstehende Foto wurde Anfang Februar 1916 in Douai-Brayelle aufgenommen, kurz vor der Versetzung Boelckes an die Verdun-Front. Es sind diverse Angehörige der Feldflieger-Abteilung 62 (FFA 62) zu sehen, die dort teilweise auch schon im Sommer 1915 gemeinsam mit Oswald Boelcke Dienst taten:

vordere Reihe von links nach rechts: Lt. Gustav Salffner, Lt. Albert Meding, Lt. Albert Oesterreicher, Olt. Oswald Boelcke, Abteilungsführer Hptm. Hermann Kastner, Lt. Max Immelmann, Lt. Hans Konrad v. Krause, Lt. Ernst Hess; hintere Reihe von links nach rechts: Lt. Max Mulzer, Lt. Erich von Schiling, Olt. Maximilian v. Cossel, Olt. Fritz Fromme, Olt. Horst von Gusnar. |

Am 04. Juli 1915, drei Tage nach Wintgens Erfolg, gelang Oswald Boelcke der erste offiziell bestätigte Luftsieg. Doch diesen erzielte er nicht etwa mit dem neuen Flugzeugmodell Fokker E.I, sondern als Führer einer zweisitzigen Albatros C.I. Den eigentlichen Abschuss tätigte sein Beobachter, der Leutnant und spätere Wehrmachts-General Heinz Hellmuth von Wühlisch, mit einem beweglich am Flugzeug angebrachten Parabellum MG 14. Zum damaligen Zeitpunkt war es aus Geheimhaltungsgründen noch untersagt, mit den neuen Modellen in den feindlichen Luftraum einzudringen.

Der Einsatz des Unterbrechergetriebes im Sommer 1915 kam zu einer Zeit, als Briten und Franzosen das Geschehen am Himmel dominierten und die Franzosen mit ihren Bombenflugzeugen des Typs Farman und Voisin quasi ungehindert auf süddeutsches Gebiet fliegen konnten. Selbst größere Städte wie Saarbrücken, Freiburg, Ludwigshafen und auch Karlsruhe wurden wiederholt Opfer französischer Bombenangriffe, die starke Zerstörungen anrichteten und zivile Opfer kosteten.