Etappe - damals und heute -

|

|

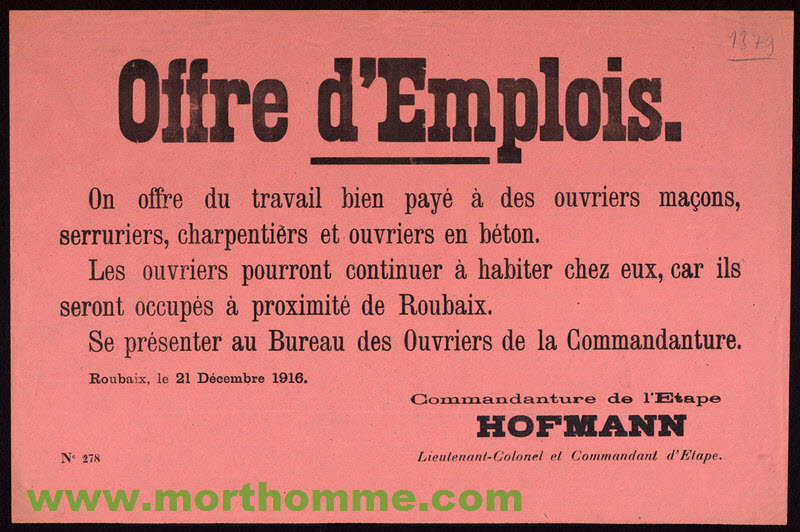

Der im Rückraum einer kämpfenden Armee, dem so genannten Operationsgebiet, gelegene Abschnitt, der von der feindlichen Artillerie nicht oder nur schwer erreicht werden konnte, wurde Etappe genannt. Es ergab sich eine sehr komplexe Organisationsstruktur, die sich vom Generalquartiermeister bei der Obersten Heeresleitung (OHL) über die jeweiligen Etappen-Inspekteure der einzelnen Armeen, die Etappenkommandanturen bis hinab zu einzelnen Ortskommandanturen erstreckte. Tausende Zivilbeamte und Soldaten, meist Angehörige von Landwehr- und Landsturm-Einheiten, also älterer Jahrgänge, waren in das Etappen-System eingebunden. Vielfach von der kämpfenden Truppe verächtlich als "Etappenhengste" diskreditiert, organisierten sie die gesamte logistische Kommunikation mit der kämpfenden Truppe sowie deren Versorgung mit allem Notwendigen. Unterstellt war der Etappenverwaltung auch das gesamte Eisenbahn- und Feldbahnwesen in dem betreffenden Gebiet, die Ordnungsgewalt und Gerichtsbarkeit sowohl für Zivilpersonen als auch Soldaten, ebenfalls das Nachschub- und Sanitätswesen. Einheimische Hilfskräfte wurden in großer Zahl angeworben, die vor Allem im Bausektor, der Landwirtschaft und dem Bergbau eingesetzt wurden.

|

|

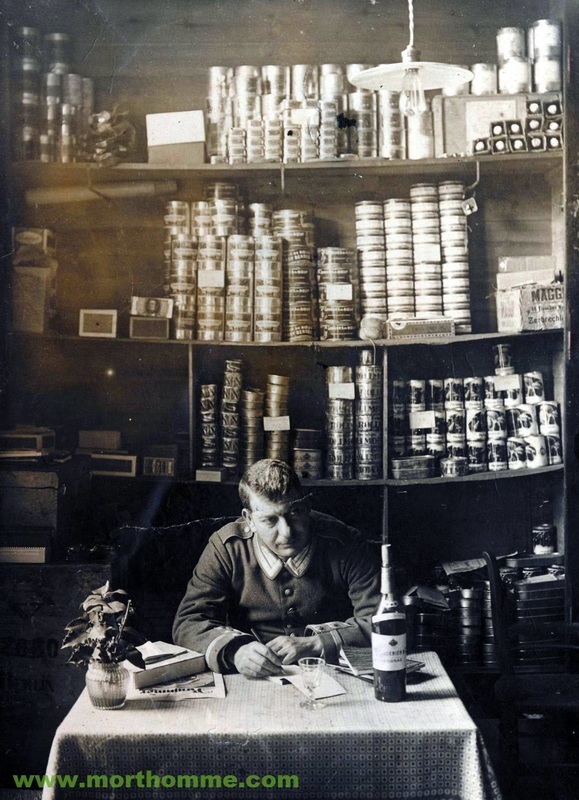

In der vierjährigen Zeit deutscher Besetzung entstanden in Frankreich Millionen von Fotografien der Ortschaften hinter der eigentlichen Kampflinie, die von den Soldaten als Feldpostkarten versandt oder zum Entwickeln mit nach Hause genommen wurden. Dabei wurden nur sehr selten Abbilder des eigentlichen Kampfgeschehens gefertigt. Es galten strenge Zensuregeln, um die Unterstützung der heimischen Bevölkerung und ein positives Bild des Kriegsgeschehens in der Heimat aufrecht zu erhalten. Schon zu Beginn des Krieges wurde in einer "Anweisung für Kriegsphotographen und Kinematographen“ (Generalstab, 28. 12. 1914. III. C. 3094. Pr.) penibel festgeschrieben, was wann und wo fotografiert werden durfte.

|

|

So wurden Fotos des Kampfgeschehens im Hinterland nachgestellt und Schlachtfelder erst Tage nach den eigentlichen Kämpfen abgelichtet. Private Fotos waren dem einfachen Landser grundsätzlich im direkten Frontbereich untersagt, ebenso wurden Ortsangaben auf der Karte oder im Text verboten, aus denen Rückschlüsse auf die Einsatzorte einzelner Einheiten hätten gezogen werden können. So erklärt es sich, dass Ortsnamen auf Postkarten vielfach mehr recht als schlecht übermalt wurden.

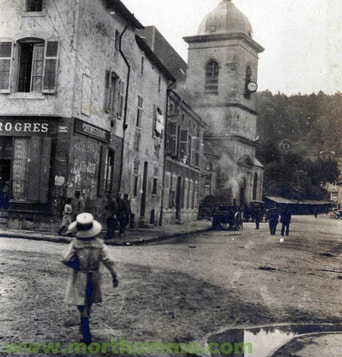

Es entstanden überwiegend Aufnahmen von Ortschaften sowie Landschaften in und um die rückwärtig gelegenen Dörfer und Städte. Die Fotos wurden durch Soldaten gefertigt, die sich dort in Ruhequartieren, Lazaretten oder als Etappen-Angehörige befanden, Die Bilder vermitteln heute meist ein friedliches Bild im Gegensatz zu der tatsächlichen Situation, in der das Donnern der Artillerie über die gesamte Zeit zu hören und der Krieg für die Soldaten auch weit hinter den vorderen Linien allgegenwärtig blieb. |

Die Nachrichten von der Front sowie auch die mannigfach in die Heimat mitgenommenen Fotosammlungen ambitionierter Hobbyfotografen, die sich aus heutiger Sicht zum Glück nicht immer an die strengen Auflagen hielten, geben die damalige Situation in der Etappe eindrucksvoll wieder. Da sich an dem Gebäudebestand vieler Ortschaften in Ostfrankreich bis heute kaum etwas geändert hat, lassen sich vielfach die damaligen Motive noch ausfindig machen. So ergeben sich interessante Vergleiche "damals und heute" aus Fotos, die vor etwa 100 Jahren während des Ersten Weltkrieges entstanden sind mit Bildern, die den heutigen Zustand zeigen:

A:

B:

C:

D:

E:

G:

H:

I:

J:

L:

M:

N:

O:

P:

R:

S:

T:

V:

W:

X: