Verdun - Urschlacht des 20. Jahrhunderts

Der Name Verdun ist in Frankreich und Deutschland den allermeisten Menschen ein Begriff. Am 21. Februar 1916 begannen deutsche Truppen die "Operation Gericht", den Angriff auf Verdun und damit eine der verlustreichsten, grausamsten und längsten Schlachten des Ersten Weltkrieges, die die europäische Geschichte und vor Allem das deutsch-französische Verhältnis bis heute wie kein anderes Ereignis beeinflusst.

Mehr als 1.200 deutsche Geschütze aller Kaliber eröffneten am Morgen des 21. Februar 1916 gegen 07.15 Uhr auf einer Frontbreite von knapp 40 Kilometern ein in seiner Intensität noch nie dagewesenes, neunstündiges Trommelfeuer. Gegen Mittag traten etwa 150 Minenwerfer hinzu. Es standen zu Beginn der Schlacht 2,5 Millionen Granaten zur Verfügung. Man schätzt, dass allein bei dem Trommelfeuer am ersten Tag statistisch etwa 160.000 Granaten auf jeden Quadratkilometer französischer Front fielen, eine kaum vorstellbare Zahl.

Drei Armeekorps der 5. Armee unter dem Kommando des deutschen Kronprinzen Wilhelm traten nach dem Ende des Bombardements gegen 17.00 Uhr mit sechs Divisionen und etwa 100.000 Mann zum Angriff an. Zwei weitere Armee-Korps sollten sich in den folgenden Tagen dem Angriff anschließen. Der Masse der Einheiten gingen Sturmtruppen voraus, die unter Ausnutzung der Wirkung des Trommelfeuers im Nahkampf noch vorhandenen Widerstand in den vorderen französischen Gräben brechen sollten. Diese Spezialeinheiten waren an Stelle der damals noch üblichen Pickelhaube aus Leder bereits mit dem modernen Stahlhelm M1916 ausgerüstet. Bekannt wurde die im März 1915 auf dem Schießplatz Köln-Wahn gebildete "Sturm-Abteilung", das spätere Sturm-Bataillon Nr. 5 (Rohr). Es war das erste seiner Art. Die Einheit wurde bei dem Angriff auf Verdun in vorderster Linie eingesetzt und erlitt ganz erhebliche Verluste.

Trotz anfänglicher Erfolge wurde schon Mitte März 1916 absehbar, dass ein Durchbruch bei Verdun nicht mehr zu erzielen war. Es entwickelte sich eine Abnutzungschlacht, mit der die Oberste Heeresleitung unter General Erich von Falkenhayn die Franzosen zur Aufbietung aller Kräfte und Reserven zwingen und dadurch die Widerstandskraft Frankreichs brechen wollte. Begriffe wie "Blutpumpe", "Knochenmühle", "Ausbluten" und "Weißbluten" prägten in der Folge die Charakterisierung der Kämpfe bei Verdun. Obwohl die Franzosen Ende Februar 1916 an die Grenze ihrer Verteidigungsfähigkeit gebracht worden waren, gelang den Deutschen eine entscheidende Überwindung ihres Widerstandes nicht. Im Juli 1916 eröffneten Engländer und Franzosen die Somme-Schlacht, bei der es zu einem noch massiveren Artillerie-Vorbeitungsfeuer sowie auch zum Einsatz von deutlich größeren Truppenkontingenten als bei Verdun kam und letzendlich noch weitaus höhere Verluste eintraten. Dies zwang die Deutschen dazu, Einheiten von der Verdun-Front abzuziehen. Bis Ende 1916 hatten die Franzosen dann quasi das gesamte verlorene Gelände zurückerobert und die deutschen Truppen auf deren Ausgangsstellungen zu Beginn der Verdunschlacht zurückgeworfen. Der deutsche Angriffsplan war gescheitert.

Relevante Angriffsbemühungen des deutschen Heeres dauerten bis in den Monat Dezember 1916. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines "Verdunkämpfers" betrug während der Schlacht etwa 14 Tage. Es fielen nach realistischen Schätzungen etwa 300.000 Soldaten aller teilnehmenden Nationen. Die von einzelnen Historikern angenommenen Zahlen schwanken erheblich, was auch mit der Frage zusammenhängt, welchen Zeitraum man bei den Ermittlungen berücksichtigt und welche angrenzenden Kampfbereiche man in die Betrachtung einbezieht. Unabhängig von allen theoretischen Überlegungen wird niemals genau festgelegt werden können, wie viele junge Männer tatsächlich ihr Leben ließen. Allein im Ossuaire de Douaumont, dem zentral im Schlachtfeld liegenden Beinhaus, ruhen die sterblichen Überreste von mehr als 130.000 Soldaten aller beteiligten Länder. Ein Landstrich von etwa 65 Quadratkilometern wurde durch die Artillerie in eine unwirtliche Trichterwüste verwandelt. Ein großer Teil der Gefallenen konnte nie geborgen werden. In weiten Teilen des ehemaligen Schlachtfeldes war auf dem zerwühlten und vergifteten Boden noch Jahrzehnte später weder Ackerbau noch Viehzucht möglich. Auch heute, mehr als 100 Jahre nach dem Ende der Kämpfe, übersteigt die Arsenbelastung der Böden stellenweise die natürlichen Werte um ein Tausendfaches.

Aus den Grausamkeiten des Ersten Weltkrieges, der in Schlachten wie bei Verdun oder an der Somme seine Höhepunkte fand, vermochte die internationale Politik nicht die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Mit dem Friedensvertrag von Versailles wurde dem Deutschen Reich das demütigende und sachlich nicht gerechtfertigte Eingeständnis der alleinigen Kriegsschuld abverlangt. Es wurde eine erdrückende Reparationslast festgesetzt, die aufgrund der daraus resultierenden Notlage in der Bevölkerung den Nährboden für radikale Bestrebungen und letztendlich den Nationalsozialismus darstellte. Durch den Völkerbund, in den Deutschland nach vielfachen Bemühungen deutscher Diplomatie und gegen den ausdrücklichen Willen Frankreichs erst 1926 mit beschränkten Rechten aufgenommen wurde, hatte man zwar eine Organisation geschaffen, die den Frieden bewahren sollte. Die Statuten enthielten aber kein allgemeines Kriegsverbot und auch ansonsten keine übergeordneten Macht- oder Sanktionsbefugnisse. Die USA als neue Weltmacht waren dem Gremium erst gar nicht beigetreten. Das Deutsche Reich erklärte nach der nationalsozialistischen Machtergreifung bereits im Oktober 1933 mit großer Zustimmung in der Bevölkerung seinen Austritt. Nur gut 20 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges marschierten im Frühjahr 1940 wieder deutsche Soldaten nach Frankreich. Der sich sodann entwickelnde Zweite Weltkrieg sollte alles, was der Erste Weltkrieg an Unvorstellbarem gebracht hatte, um ein Vielfaches übertreffen.

Exkurs: Erich Kästner, ein Graffiti und ein Gedicht:

Sein 1957 erschienenes Buch "Als ich ein kleiner Junge war." beschließt der in den 1920er Jahren bekannt gewordene Autor Erich Kästner mit den Worten “Der Weltkrieg hatte begonnen, und meine Kindheit war zu Ende.” Am 23. Februar 1899 in Dresden geboren, entging Erich Kästner im letzten Moment nur aufgrund einer seinen Militärdienst verzögernden Herzkrankheit dem Einsatz an der Front. Mit 17 Jahren wurde er aus dem Gymnasium zum Königlich-Sächsischen 2. Fußartillerie-Regiment Nr. 19 einberufen und absolvierte dort seine Ausbildung als Einjährig-Freiwilliger. Die Brutalität des militärischen Drills, die Menschenverachtung der Ausbilder sowie der Tod vieler seiner Schulkameraden prägten Erich Kästner nachhaltig und machten ihn zum Pazifisten und Antimilitaristen.

Kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten verfasste Erich Kästner im Jahr 1931 mit "Verdun, viele Jahre später" ein wenig beachtetes, gleichwohl auch für die heutige Zeit bemerkenswert plastisches und präzises Gedicht:

Verdun, viele Jahre später Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren und starb am 29. Juli 1974 in München.

|

Verdun, de nombreuses années plus tard Erich Kästner naquit le 23 février 1899 à Dresden et mourût le 29 juillet 1974 à Munich. - Traduction: Pierre Lenhard, Romagne s.l. Côtes

|

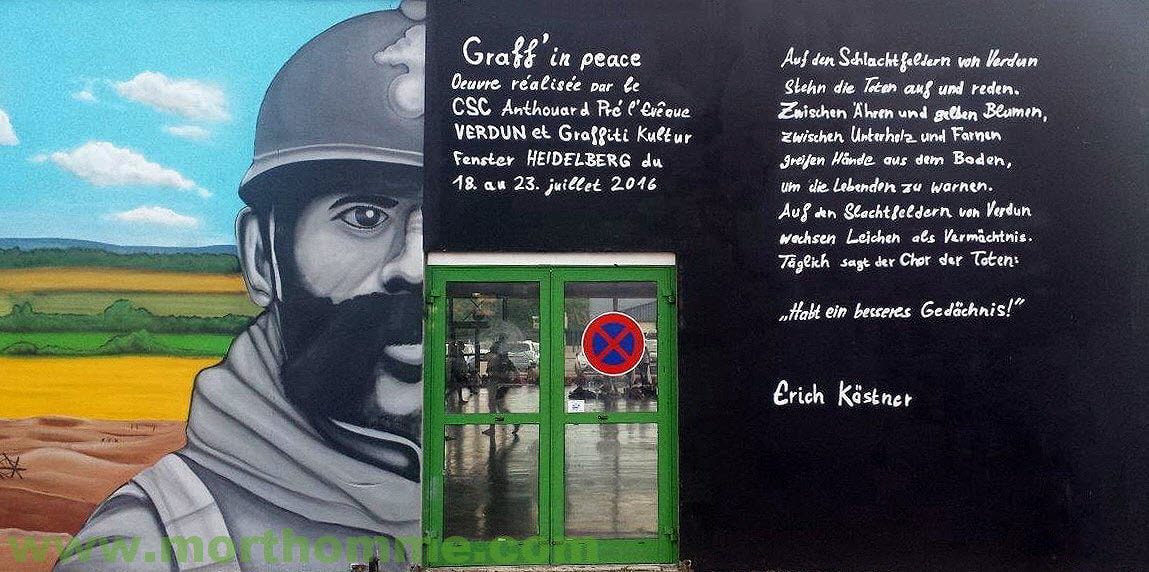

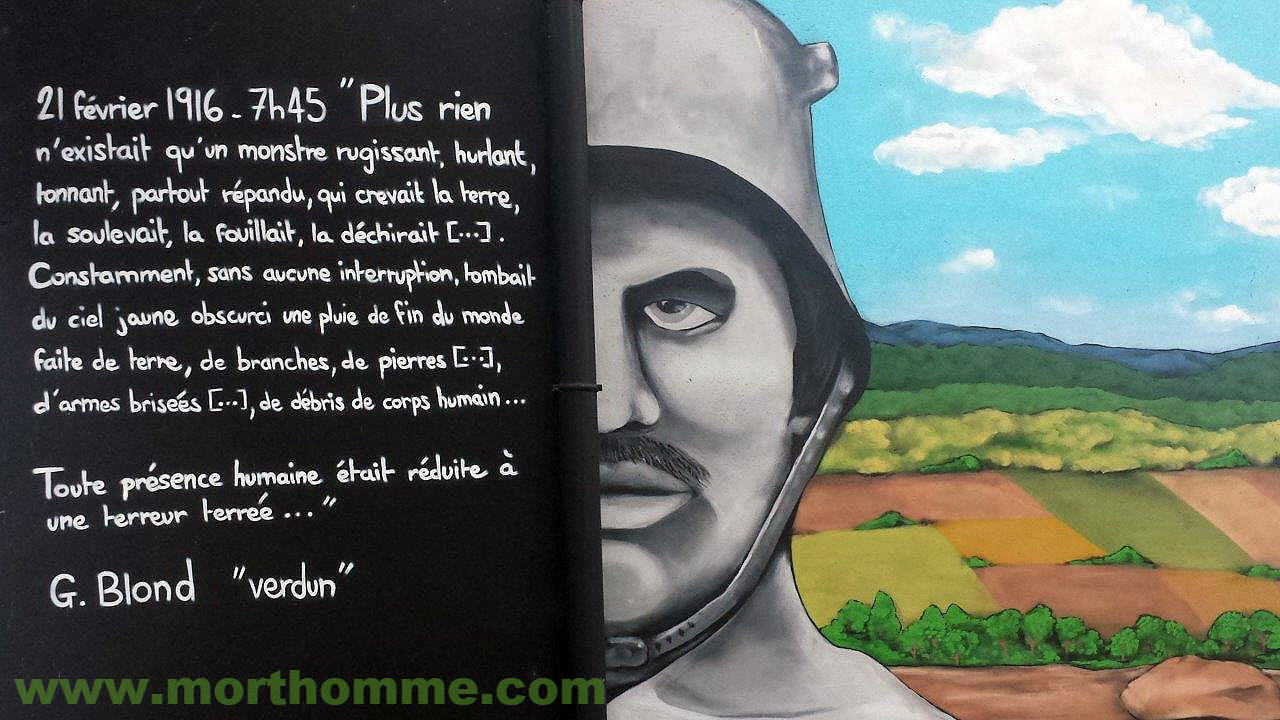

An der Außenwand einer Sporthalle im eher unterprivilegierten südwestlichen Bereich von Verdun, in den sich nur wenige auswärtige Besucher verirren, haben im Juli 2016 junge Mitglieder des Heidelberger Vereins KulturFenster e.V. sowie des Centre Social Culturel d'Anthouard Pré-l'Evêque aus Verdun zum Gedenken an die Kämpfe im Ersten Weltkrieg eine Graffiti-Malerei geschaffen, der sie den Namen "Graff´ in peace" gaben. In diese wurden Zeilen des Gedichts von Erich Kästner eingearbeitet sowie ein Ausschnitt aus dem 1961 erschienenen Buch "Verdun" des französischen Autors George Blond. Die Arbeit wird dominiert von einem Bildnis der deutschen Symbolfigur Germania und Marianne, der Nationalfigur der Französischen Republik, die sich über den Schlachtfeldern von Verdun freundschaftlich umarmen und fordernd in die Augen des Betrachters schauen.

Das Bildnis und seine Entstehung zeigt, wie selbstverständlich das deutsch-französische Miteinander abseits aller politischen und ökonomischen Aspekte vor Allem bei der jungen Generation beider Länder inzwischen geworden ist. Im Sinne dieser für den europäischen Gedanken so wichtigen Normalität mögen sich die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft den Schluss-Apell von Erich Kästner immer wieder vergegenwärtigen:

« Ayez une meilleure mémoire ! » „Habt ein besseres Gedächtnis!"