in Bearbeitung ...

Combres-Höhe - les Éparges

|

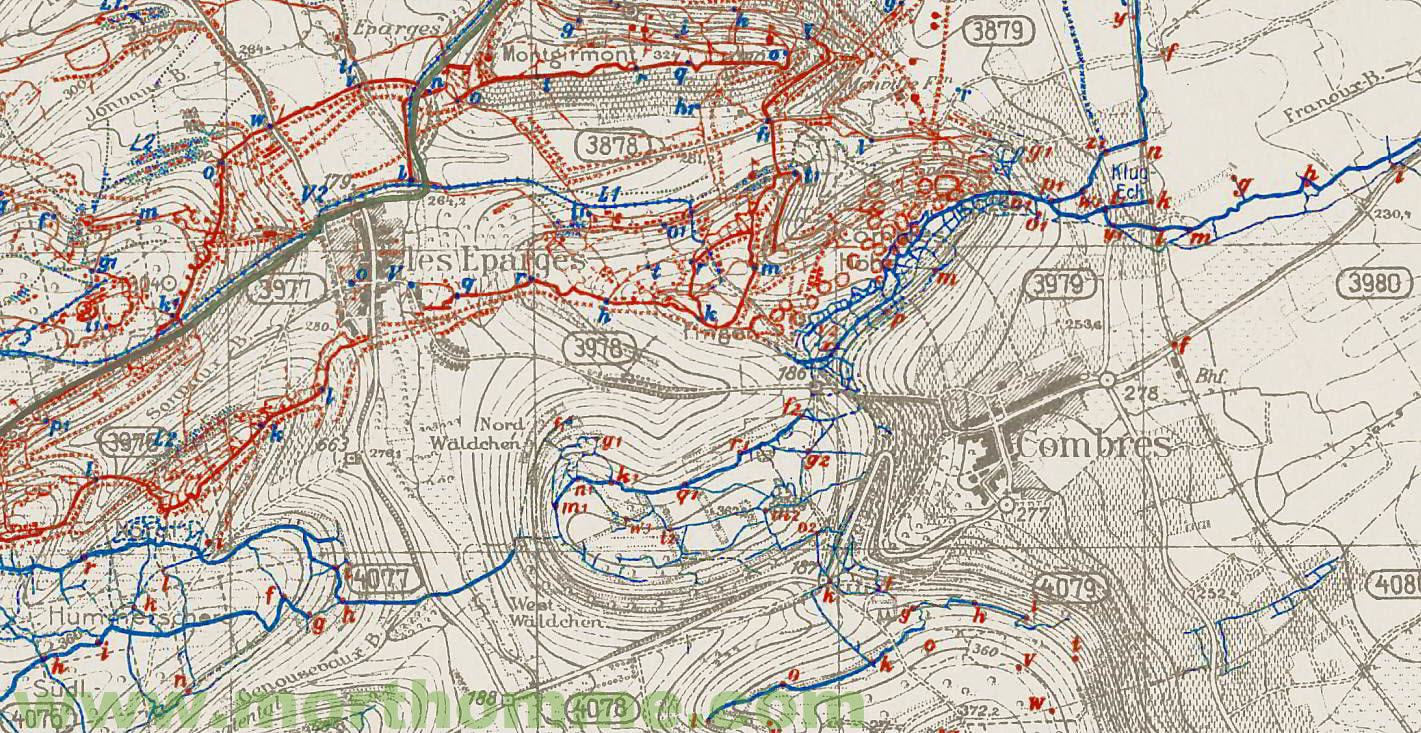

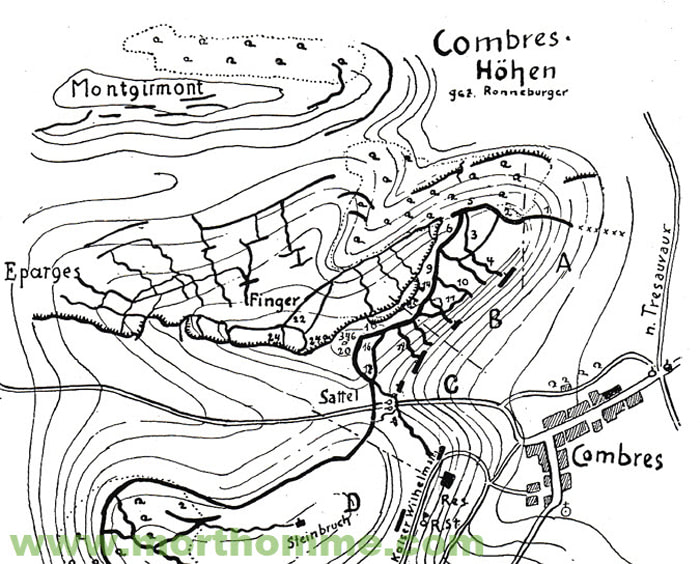

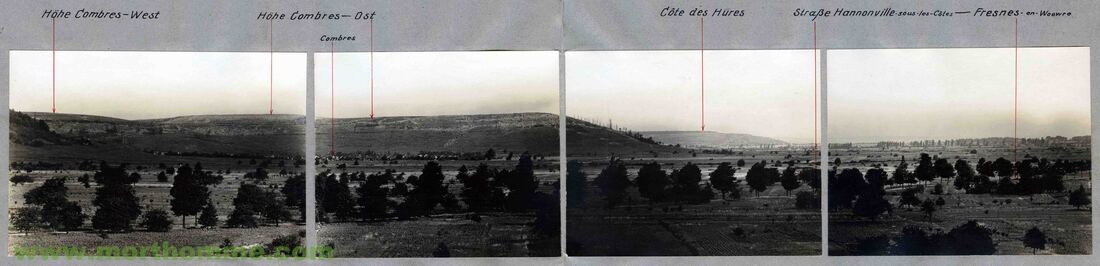

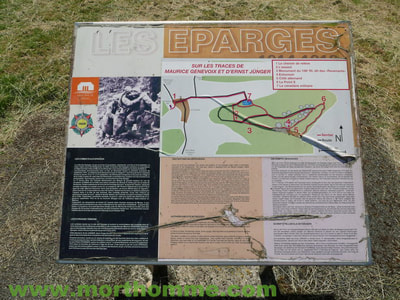

Den nordöstlichen Eckpfeiler des Frontbogens von St.-Mihiel bildete ein markanter Ausläufer der Côtes Lorraines, von dessen Spitze aus man einen beeindruckend weiten Blick über die Woëvre-Ebene bis zu den ca. 35 Kilometer östlich gelegenen Höhen des Moseltales zwischen den Städten Metz und Nancy genießen kann. Die Erhebung hieß bei den deutschen Truppen "die Combres-Höhe", benannt nach dem am südlichen Fuß liegenden und bis September 1918 in deutschem Besitz gebliebenen Ort Combres-sous-les-Côtes. In der ersten Zeit deutscher Besatzung findet sich vereinzelt auch die Bezeichnung "Comber-Höhe". Die Franzosen nannten die Erhebung "Côte 346" oder "Crète des Éparges" nach der von ihnen behaupteten und westlich gelegenen Ortschaft Les Éparges.

| combres_trichter_etc_16_waypoints.gpx | |

| File Size: | 8 kb |

| File Type: | gpx |

Combres-Höhe: Allgemeines

|

An Hand der topografischen Gegebenheiten wird dem Besucher der Combres-Höhe schnell deutlich, warum auf dieser kleinen Hochfläche über den gesamten Verlauf des Ersten Weltkrieges schwere Kämpfe tobten und beide Seiten um deren Eroberung bemüht waren: Der Besitzer des Höhenzuges vermochte das jeweils feindliche Hinterland in alle Himmelsrichtungen zu überblicken und die gegnerischen Aktionen nach Belieben zu stören. Die Behauptung des im September 1914 entstandenen Frontbogens von St. Mihiel und auch die Einleitung der im Februar 1916 begonnenen Verdunschlacht wäre für die Deutschen ohne den Besitz der Combres-Höhe undenkbar gewesen.

|

Zur Bearbeitung hier klicken.

Combres-Höhe: Militärische Gesamtlage Ende August 1914 - V. Armeekorps:

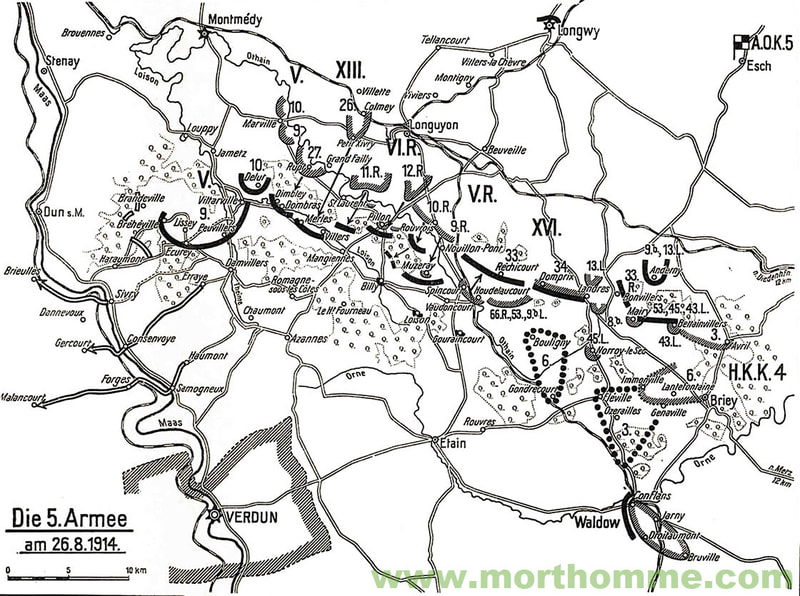

Erstmalig gerieten die Maas-Höhen Ende des Monats August 1914 in den militärischen Fokus. Die Mittelgruppe des deutschen Westheeres hatte mit der 4. Armee des Herzogs Albrecht von Württemberg zwischen Sedan und Stenay die Maas überschritten. Die 5. Armee unter dem deutschen Kronprinzen Wilhelm sollte sich zwischen Stenay und Verdun dem Vorgehen anschließen, stieß jedoch auf starken Widerstand. Am 26. August 1914 nahm das am rechten Flügel der 5. Armee weit nach Westen vorgedrungene V. Armeekorps (9. und 10. Infanterie-Division) die Ortschaften Brehéville, Lissey und Ecurey nahezu kampflos ein und stand somit in unmittelbarer Schlagdistanz zur Maas. Der Führer des Korps, General Hermann von Strantz, befahl für den Folgetag die Gewinnung des westlichen Maas-Ufers, um die ungeordnet über den Fluss zurückdrängenden französischen Kräfte in Flanke und Rücken zu fassen. Dazu kam es aber nicht. Die folgenden, auch das V. Armeekorps betreffenden Anordnungen der Obersten Heeresleitung (O.H.L.) und ihres Chefs Helmuth von Moltke waren der Anfang einer Kette von Fehlentscheidungen, die Mitte September 1914 in dem als "Marne-Drama" bekannt gewordenen Rückzug des deutschen Westheeres und dem Scheitern der gesamten Feldzugsstrategie nach nur wenigen Wochen Kriegsdauer gipfelten.

|

Was war geschehen? In Befolgung des im Jahr 1894 geschlossenen Beistandspaktes zwischen Frankreich und dem russischen Zarenreich (Französisch-Russische Allianz) mobilisierte das russsiche Heer unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch in Belgien und drang ab Mitte August 1914 schnell mit zwei Armeen auf ostpreußisches Gebiet vor. Auf deutscher Seite stand dort lediglich die unterlegene 8. Armee unter dem Kommando des Generals Max von Prittwitz, später abgelöst von dem Feldherrenduo Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Der deutsche Plan sah vor, die russischen Verbände durch konzentriertes Vorgehen nacheinander anzugreifen und zu schlagen. Obwohl von Seiten der Armeeführung keine Notwendigkeit für Truppenverstärkungen reklamiert wurde, sah sich die O.H.L. veranlasst, drei Armeekorps von der Westfront abzuziehen und nach Ostpreußen zu verlegen. Neben dem V. Armeekorps betraf dies das zur 2. Armee gehörende Garde-Reservekorps sowie das bei der 3. Armee kämpfende XI. Armeekorps. Die beiden letztgenannten Korps trafen erst nach den für die deutschen Truppen siegreich ausgegangenen Schlachten von Tannenberg und an den Masurischen Seen in Ostpreußen ein. Vor allem das Fehlen dieser beiden Korps auf dem für den deutschen Feldzugplan im Westen entscheidenden rechten Heeresflügel sollte sich fatal auswirken und bedingte die Mitte September 1914 getroffene Entscheidung der O.H.L. zum Abbruch der Marne-Schlacht.

|

Das V. Armeekorps erreichte der Befehl zum Abbruch aller Offensivbemühungen und zum sofortigen Rückmarsch in den Raum Diedenhofen (Thionville) zwecks Abtransport nach dem Osten am 26. August 1914. Obwohl die Anordnungen starkes Unverständnis bei der Truppe hervorriefen, wurden sie seitens der O.H.L. beibehalten. Selbst nachdrücklicher Widerspruch der Armee- und Korpsführung angesichts der vielversprechenden Ausgangslage auch bezüglich einer möglichen Einschließung der Festung Verdun vermochte keine Änderung herbeizuführen. Bereits am Folgetag marschierte das V. Armeekorps divisionsweise aufgeteilt in zwei Kolonnen zurück in Richtung Osten. Die Herausnahme des V. Armeekorps machte starke Umgruppierungen bei der 4. und 5. Armee erforderlich und wirkte sich sogar bis zur 3. Armee entsprechend aus. Für mehrere Tage wurde das Vorgehen aller drei Armeen gebremst. Die wankende französische Verteidigung im Mittelabschnitt der Front konnte sich unerwartet wieder konsolidieren.

Zur Bearbeitung hier klicken

Kämpfe auf der Combres-Höhe 1915 - 1918:

Zur Bearbeitung hier klicken.

Combres-Höhe: Minenkrieg und wehrgeologische Ausgangssituation

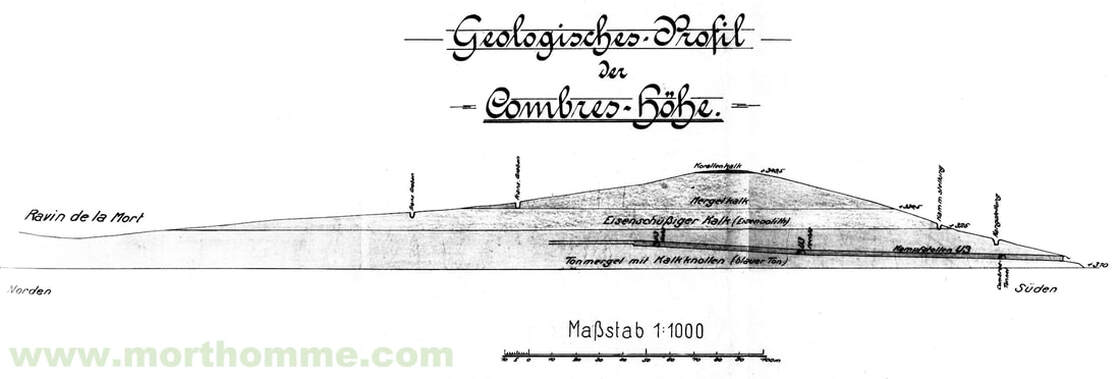

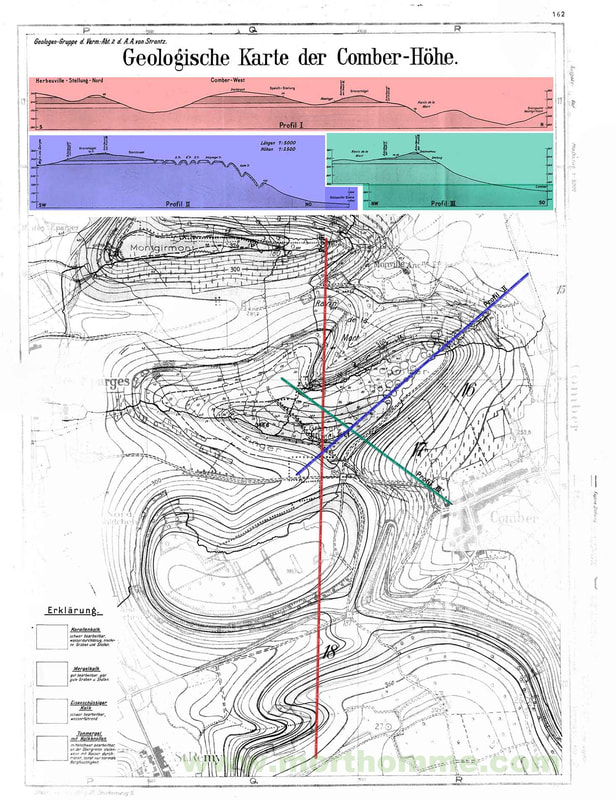

Die Combres-Höhe besteht aus vier gleichförmig übereinander liegenden und leicht nach Westen abfallenden Gesteinsschichten. Den Sockel bildet bis zu einer Höhe von 325 m ü.M eine etwa 70 m dicke Lage von blaugrauem, gelb verwittertem Tonmergel mit eingelagerten Kalkknollen. An der Oberfläche ist das Gestein weich, in der Tiefe hart und schwer zu bearbeiten. Die Tone sind wasserundurchlässig, so dass dort errichtete Stellungen leicht verschlammen konnten. Unterirdisch und besonders in den tieferen Lagen sind die Tone vollkommen trocken, so dass diese Schicht für Tunnel- und Stollenbau gut geeignet war. Über dem Tonmergel-Sockel liegt eine etwa 10 m dicke und bis zu einer Höhe von 335 m ü.M reichende Schicht aus braungelbem, eisenschüssigem Kalk, die wassdurchlässig und deshalb für den Tunnelbau ungeeignet war. Über dieser Schicht folgt in einer Dicke von bis zu 15 m ein gelb-weisser, wasserundurchlässiger und gut zu bearbeitender Mergelkalk, in dem stabile und trockene Schützengräben und Stollen errichtet werden konnten. Diese Schicht reicht bis zu einer Höhe von 350 m ü.M. und wird in den obersten Lagen, vor Allem in den damaligen Abschnitten "Granathügel", "Combres-West" und "Herbeuville-Stellung", von einem weissen, harten Korallenkalk überlagert.

|

Aus Struktur und Verhalten der einzelnen Gesteinsschichten dem aufkommenden Oberflächenwasser gegenüber ergaben sich aus Sicht der Geologen der Vermessungsabteilung 2 der Armee-Abteilung Strantz für den Tunnel- und Stollenbau auf der Combres-Höhe folgende Empfehlungen:

|

Combres-Höhe: Chronologie des Minenkriegs 1915 - 1918

Zur Bearbeitung hier klicken.

Februar 1915

|

Beginn des Minenkrieges auf der Combres-Höhe.

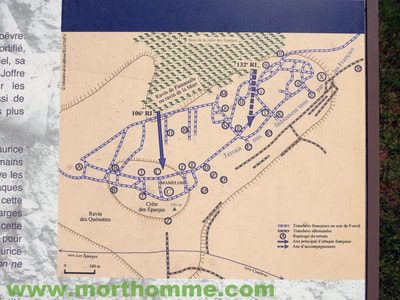

Erste kleinere Sprengungen auf französischer und deutscher Seite mit dem Ziel, den Gegner auf Abstand zu halten. Deutscherseits wurden zunächst lediglich einzelne Sturz- und Schleppschächte aus dem vordersten Graben (Kammstellung) heraus angelegt. Miniertätigkeit wird abschnittsweise aufgeteilt zwischen 2. und 3. Feldkomp./Pi.Bat. 5 östlich (Abschnitte A & B bzw. 16) und II./Pi.Bat 16 westlich (Abschnitte B & C bzw. 17). Am 18. Februar 1915 erste deutsche Sprengung durch 2. Feldkomp./Pi.Bat. 5 mit etwa 8 Zentnern Munition in der Mitte der Combres-Stellung (späterer Abschnitt B bzw. 17). |

Mai 1915

Ab Anfang Mai 1915 verstärkte französische Minierarbeiten am östlichen Ausläufer der Combres-Höhe (späterer Abschnitt A bzw. 16).

Juni 1915

Intensiver werdende französische Miniertätigkeit im Ostteil der Combres-Höhe; bis zu drei Sprengungen pro Tag; erste kombinierte französische Infanterieangriffe mit dem Ziel der Einnahme des "X-Punktes" (franz.: "Point X").

Am 3. Juni 1915 Bildung der "Bergmanns-Kompanie 10. I.D." aus Berufsbergleuten aller Dienstgrade des V. Armeekorps. Nach und nach Aufstockung der Einheit auf ca. 500 Mann.

Zur Bearbeitung hier klicken.

DD/MM/YYYY

Combres-Höhe - les Éparges - heute

Exkurs: Fähnrich Walter Roy, 3./IR 76 - "Seid stolz: Ich trage die Fahne!"

"Der von Langenau schreibt einen Brief, ganz in Gedanken. Langsam malt er mit großen, ernsten, aufrechten Lettern: |

"Perdu dans ses pensées, von Langenau écrit une lettre. Lentement, il peint avec de grandes lettres sérieuses et droites : |

aus: Rainer Maria Rilke (1875-1926), "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", 1899

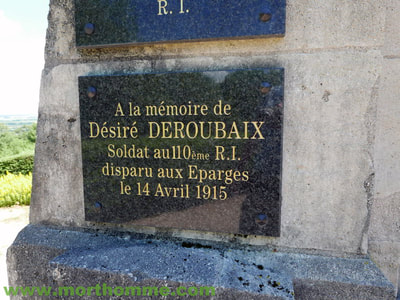

"Vor dem Sturm am 24. April 1915.

Ihr meine Lieben!

Hoffentlich wird Euch kein treuer Kamerad diesen Brief senden brauchen, denn es ist ein Abschiedsbrief.

Solltet Ihr ihn in Händen halten, so wisset denn: ich bin gefallen für meinen Kaiser, für mein Vaterland und für Euch alle.

Es gilt jetzt einen schweren Kampf und es ist leuchtender, lockender Frühling.

Ich habe Euch nichts weiter zu sagen, denn ich habe keine Geheimnisse gehabt.

Und wie ich Euch danke für das, was Ihr alle drei mir im Leben Gutes getan habt, wie ich Euch allen für den Sonnenschein und das Glück danke, in dem ich lebte, wißt Ihr.

Freudig, dankbar und glücklich werde ich sterben, wenn es sein muß! Dieses aber soll noch ein Gruß der heiligsten Liebe

sein für Euch alle und für alle, die mich liebten. Ich trage diesen letzten Gruß bei mir bis zum letzten Augenblick.

Dann sei er durch treue Kameraden Euch gesandt und mein Geist wird bei Euch sein.

Der gnädige große Gott behüte und segne Euch und mein deutsches Vaterland!

In inniger Liebe Euer treuer Walter."

Abschiedsbrief des Fähnrichs Walter Roy, geb. am 01. Juni 1894 in Hamburg, gef. am 24. April 1915 bei les Éparges, Frankreich