Semide - Stellung eines 38-cm-SK-L/45 Geschützes "Langer Max"

|

Etwa 2 Kilometer südöstlich Semide, einem kleinen Bauerndörfchen im Verbund der Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise, finden sich die Überreste einer deutschen Militäranlage aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.

Es handelt sich um eine nahezu vollständig erhaltene Bettung für das deutsche Marinegeschütz "Langer Max", technische Bezeichnung: 38-cm-SK-L/45. Allgemeine Informationen zur Geschichte, Entwicklung und militärischen Bedeutung dieser legendären Waffe, die französischerseits auch "La grosse Bertha" oder "Le Gros Max" genannt wurde, finden sich in dem diesbezüglichen Fachbeitrag.

Es handelt sich um eine nahezu vollständig erhaltene Bettung für das deutsche Marinegeschütz "Langer Max", technische Bezeichnung: 38-cm-SK-L/45. Allgemeine Informationen zur Geschichte, Entwicklung und militärischen Bedeutung dieser legendären Waffe, die französischerseits auch "La grosse Bertha" oder "Le Gros Max" genannt wurde, finden sich in dem diesbezüglichen Fachbeitrag.

Allgemeines

Wenn man als Normalreisender das Stichwort "Champagne" hört, fallen einem neben gängigen Markennamen des französischen Nationalgetränks, den vom Weinanbau geprägten Hängen des Marne-Tales und einer ansonsten endlos erscheinenden Agrarlandschaft vielleicht noch jahrhundertealte Städte ein wie Troyes oder zuvorderst Reims, vom frühesten Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit kulturelles und religiöses Zentrum Frankreichs mit seiner Kathedrale, in der bis in das 19te Jahrhundert hinein die französischen Könige gesalbt wurden.

|

Militärhistorisch Interessierte assoziieren den Begriff Champagne eher mit den schweren Kämpfen zwischen Deutschen und Franzosen während des Ersten Weltkriegs, wobei bestimmte Brennpunkte wie die Main de Massiges, der Kanonenberg, das heutige Camp de Suippes, der Mont Cornillet, die Forts Brimont und de la Pompelle oder die Höhe 108 bei Berry-au-Bac, Neugier und Erkundungsinteresse wecken. Daneben existieren weitere interessante Positionen, von denen zwei nachfolgend beschrieben werden.

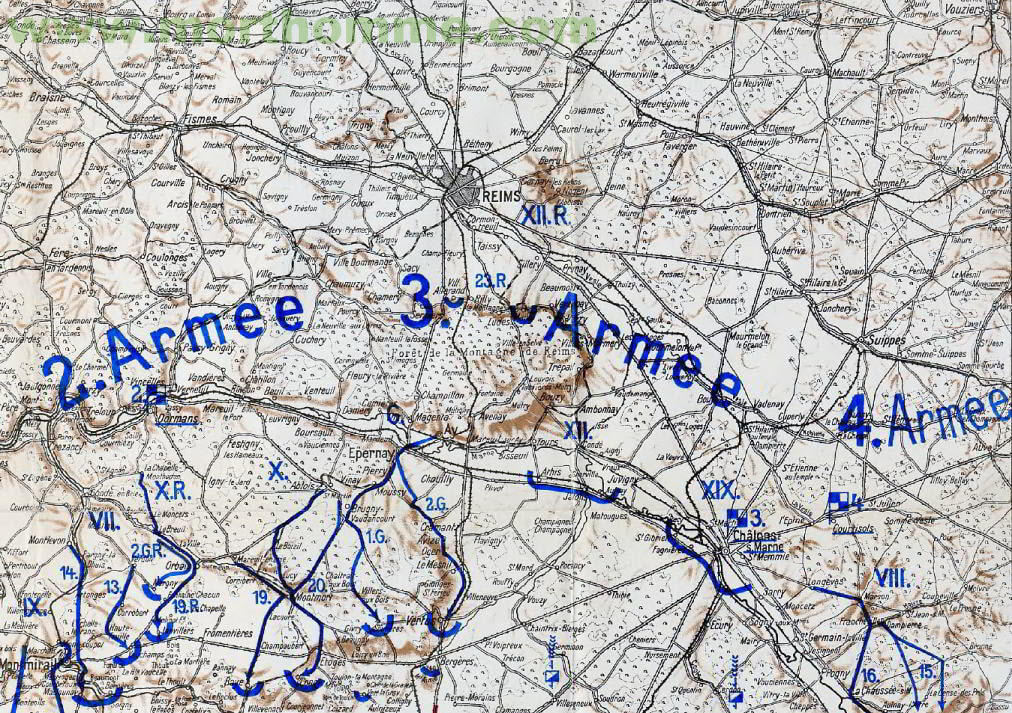

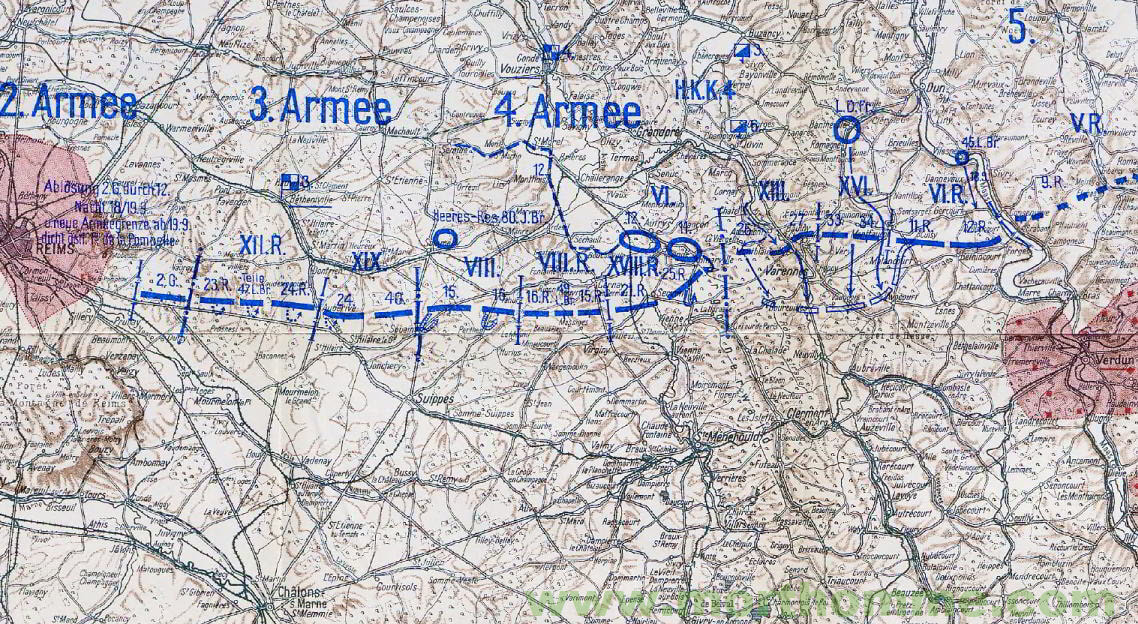

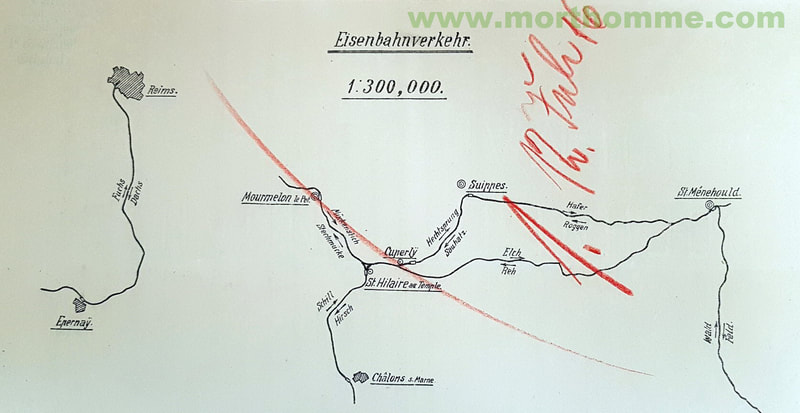

Wie die obigen Karten zeigen, standen die deutschen Truppen bereits am 8. September 1914 nach nur einem Monat Kriegsdauer vor den Toren der französischen Hauptstadt Paris und waren wie geplant auch im Champagne-Abschnitt weit nach Süden bis zum Rhein-Marne-Kanal zwischen Vitry-le-Francois und Bar-le-Duc vorgedrungen. Städte wie Reims, Epernay und Châlons-en-Champagne wurden kampflos besetzt. Nichts deutete darauf hin, dass die vermeintlich in Auflösung begriffene französische Armee noch zu ernsthaftem Widerstand in der Lage sein würde. Es kam bekanntlich anders. Als um den 10. September 1914 am rechten Heeresflügel zwischen der 1. und 2. deutschen Armee eine Lücke entstanden war, in die französische und englische Verbände hineinzustoßen drohten, begann der als Marnedrama bekannt gewordene Rückzug der deutschen Truppen. Die Front etablierte sich wieder ab dem 17. September 1914 auf einer Linie zwischen Reims und Verdun und erstarrte für die folgenden vier Jahre zum Stellungskrieg. Wiederholt versuchten die Franzosen bis Ende 1915 und auch in den folgenden Kriegsjahren, unter Aufbietung riesiger Kontingente an Truppen und Artillerie, die deutschen Linien zu durchbrechen. Sämtliche dieser Versuche blieben bis zum September 1918 erfolglos, kosteten aber tausenden Soldaten beider Seiten das Leben.

Sowohl auf französischer als auch auf deutscher Seite kamen entlang der gesamten Westfront ursprünglich für die Verwendung auf Kriegsschiffen entwickelte Marinegeschütze zum Einsatz. Grund dafür war das durch den Stellungskrieg entstandene Bedürfnis nach weit reichender Artillerie. die auch tief hinter den feindlichen Linien Ziele, vor allem Bahnhöfe und andere Verkehrsknotenpunkte, bekämpfen konnte. Neben später entwickelten und mobil einsetzbaren Eisenbahngeschützen fanden zunächst stationär montierte Systeme Verwendung. Im Gegensatz zu den Franzosen, die sich bereits ab Kriegsbeginn mit kleineren Kalibern in entsprechend einfach gestalteten und zügig herstellbaren Bettungen zufriedengaben, kam ab 1915 auf deutscher Seite auch ein Geschütztyp zum Landeinsatz, der im Jahr 1912 mit einem Kaliber von 38 cm für die neu entwickelten Linienschiffe der Bayern-Klasse bestimmt war: das als "Langer Max" betitelte Geschütz mit der technischen Bezeichnung 38-cm-SK-L/45. Die Größe und das immense Gewicht von 270 Tonnen machte an Land massive Betonbauten erforderlich. Entsprechende Bettungen benötigten eine Bauzeit von etwa 6 Wochen, wobei bis zu 300 Soldaten und Zivilarbeiter mit der Errichtung beschäftigt waren.

Langer Max - Stellung bei St-Hilaire-le-Petit

|

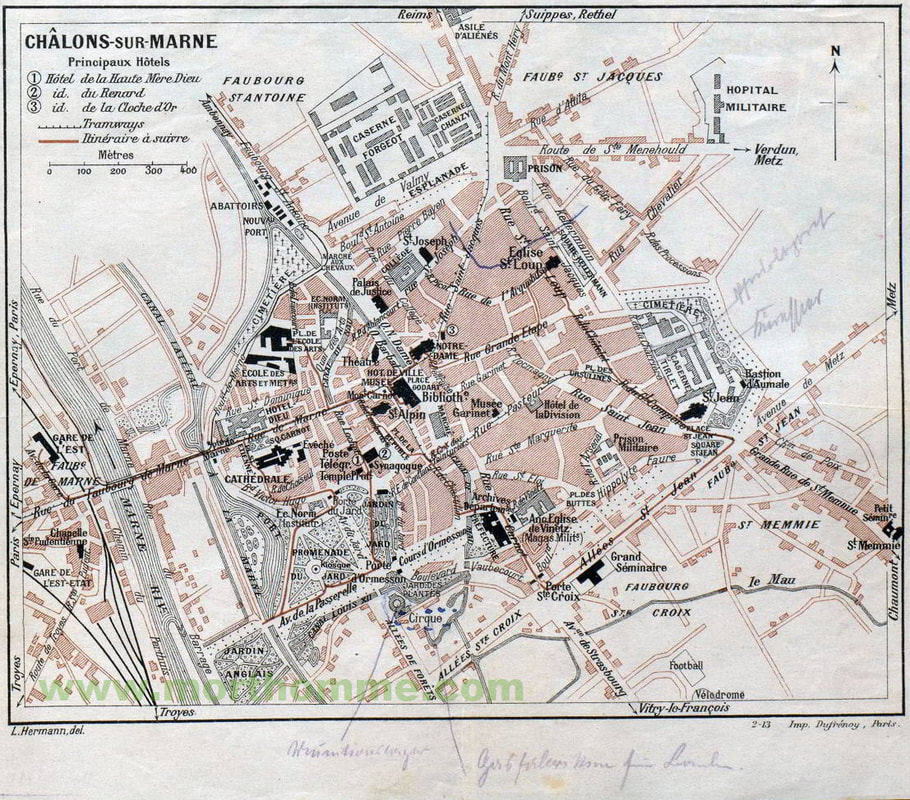

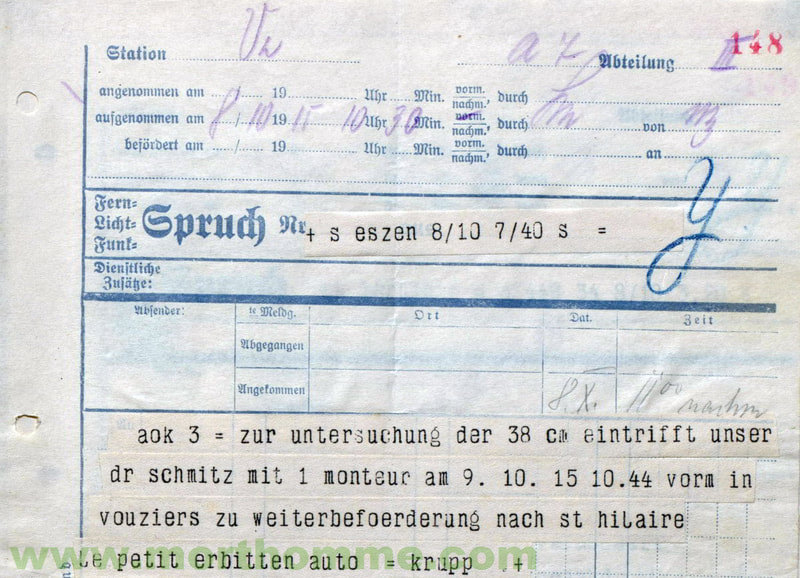

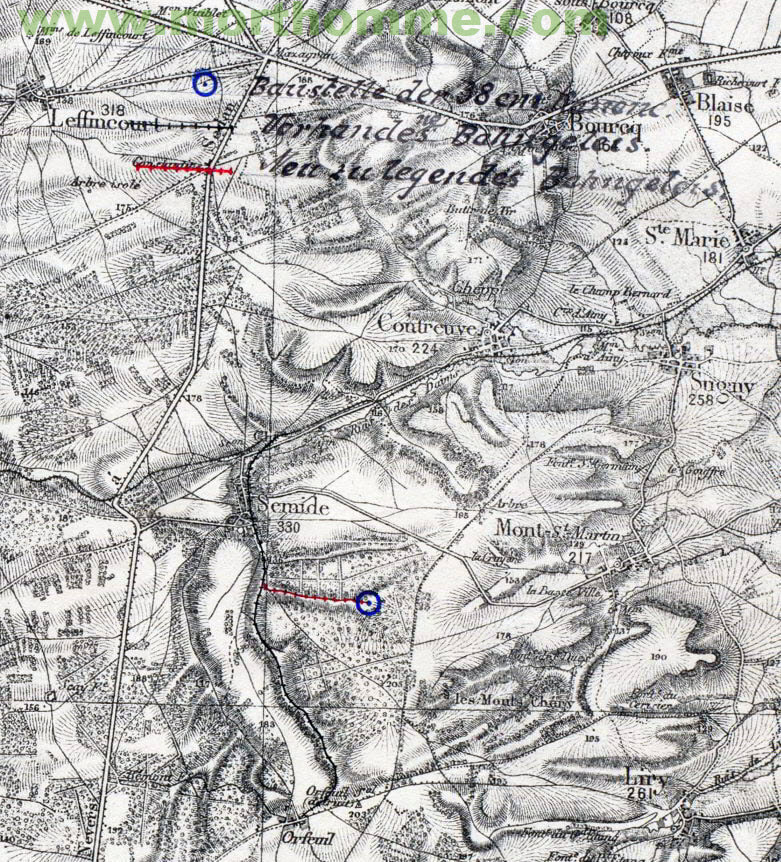

Im Champagne-Abschnitt war ein erstes dieser Geschütze bereits im Mai 1915 feuerbereit. Es handelte sich um ein Modell 38-cm-SK-L/45 "Langer Max" in einem Bettungsschießgerüst moderneren Typs, das ein horizontales Verschwenken um 144° ermöglichte. Die Stellung lag nahe der kleinen Ortschaft St-Hilaire-le-Petit. Reste der Bettung sind inmitten eines Feldes erhalten, jedoch kaum bekannt, wohl weil die Anlage bis vor einigen Jahren durch umliegende Gehölzstreifen neugierigen Blicken entzogen war. Hauptziel des Geschützes war die etwa 36 Kilometer entfernt gelegene Stadt Châlons-sur-Marne, das heutige Châlons-en-Champagne.

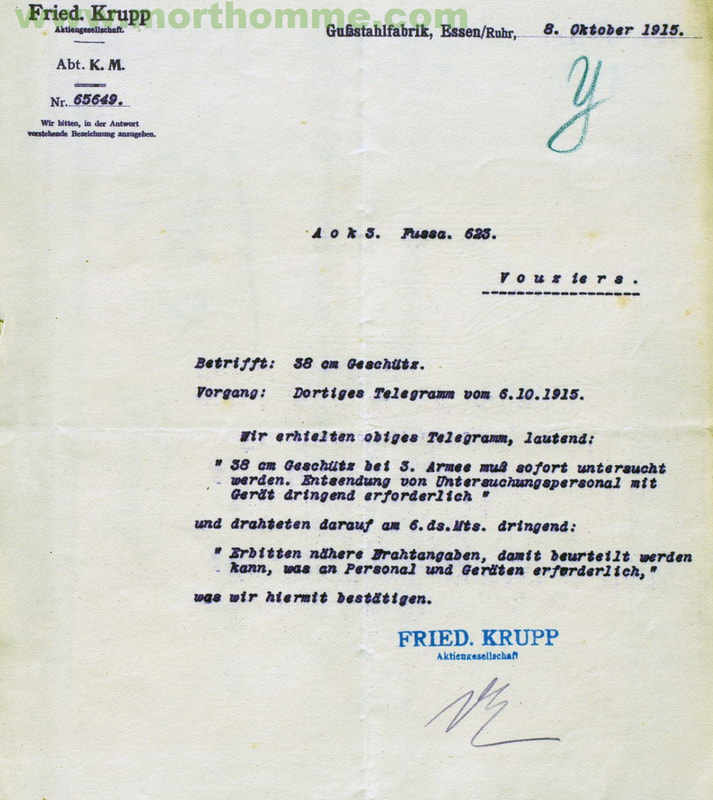

Zwischen dem 28. September und dem 4. Oktober 1915 verschoss der "Lange Max" bei St-Hilaire-le-Petit insgesamt 12 Granaten auf Ziele im Bereich Châlons-en-Champagne. Die Stellung wurde dabei mangels effizienter Tarnung durch französische Messtrupps lokalisiert und mittels Artillerie und auch Bombenabwürfen bekämpft. Dabei entstanden Schäden am Geschütz und auch an der Bettung, die einen weiteren Einsatz unmöglich machten.

|

Langer Max - Stellung bei Semide

|

Im März 1916 wurde mit dem Bau einer neuen Stellung nahe der Ortschaft Semide begonnen. Die südlich des Ortes vorgesehene Anlage befand sich einige Kilometer weiter hinter der Hauptkampfzone und war dem Einfluss französischer Feldartillerie entzogen. Die vorgesehene Bettung war um einiges größer als diejenige bei St-Hilaire-le-Petit und verfügte über mehrere unterirdische Munitions- und auch Mannschaftsräume. Sie konnte ebenfalls ein Bettungsschießgerüst aufnehmen, wobei sie aufgrund ihrer Bauart einen größeren horizontalen Schwenkwinkel von etwa 180° ermöglichte.

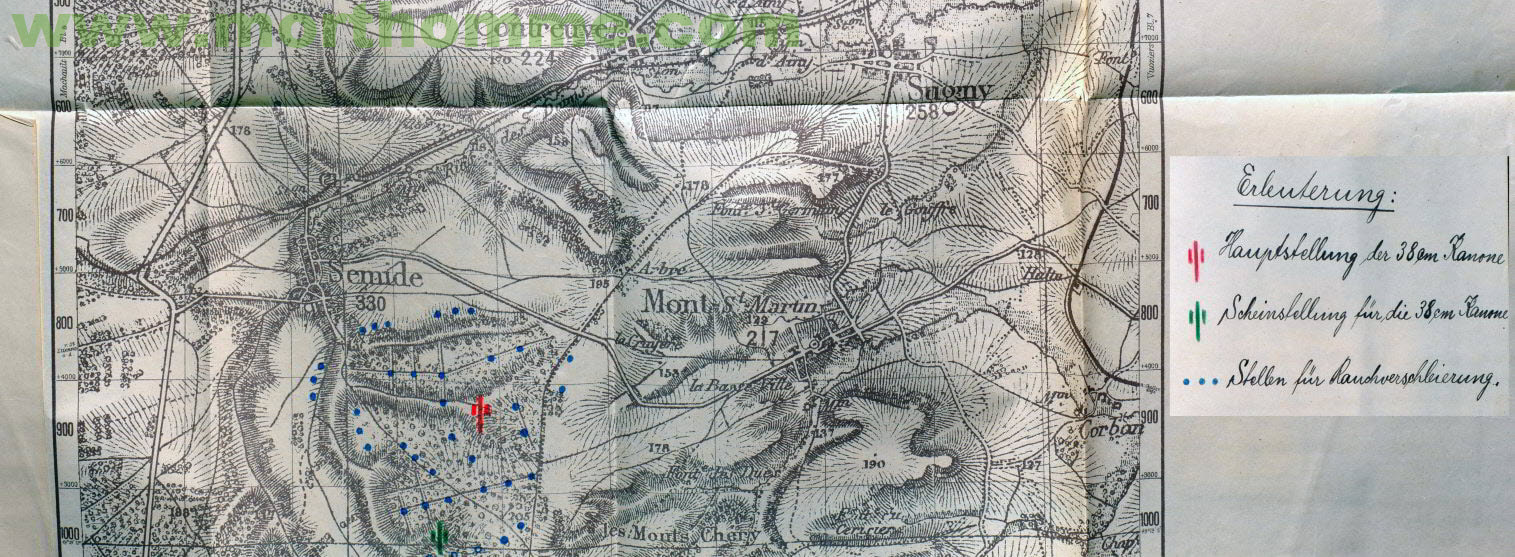

Man legte großen Wert darauf, die logistischen Fehler, die zur Entdeckung der Stellung bei St-Hilaire-le-Petit durch die Franzosen geführt hatten, nicht zu wiederholen. Es wurde penibel auf Geheimhaltung geachtet. Weder der ortsansässigen Bevölkerung noch mit dem Bau oder Betrieb der Anlage nicht befassten Armeeangehörigen war es gestattet, auch nur in die Nähe der Anlage zu gelangen. Einige Kilometer weiter südlich wurde parallel eine Scheinstellung geplant, ebenso wurden dutzende Rauchentwickler im Umfeld platziert, um die Stellung bei Notwendigkeit einzunebeln. |

Eines Nachts im Mai 1916 wurden erstaunte Bewohner Zeugen, wie ein riesiges Geschützrohr mittels zweier Eisenbahnwagons auf der quer durch den Ort verlaufenden Bahnlinie Richtung Orfeuil transportiert wurde. Dass die Reise bereits kurz hinter dem südlichen Ortsrand beendet war, ahnte niemand.

|

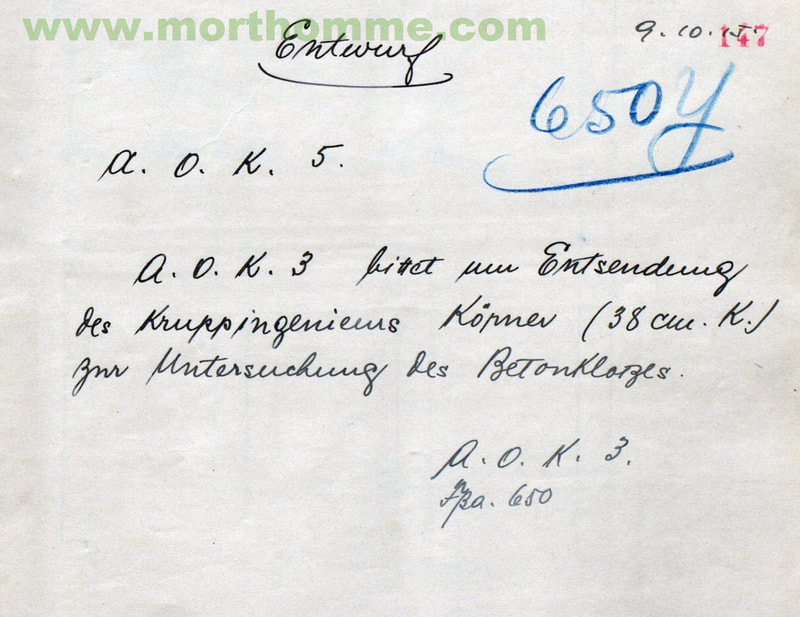

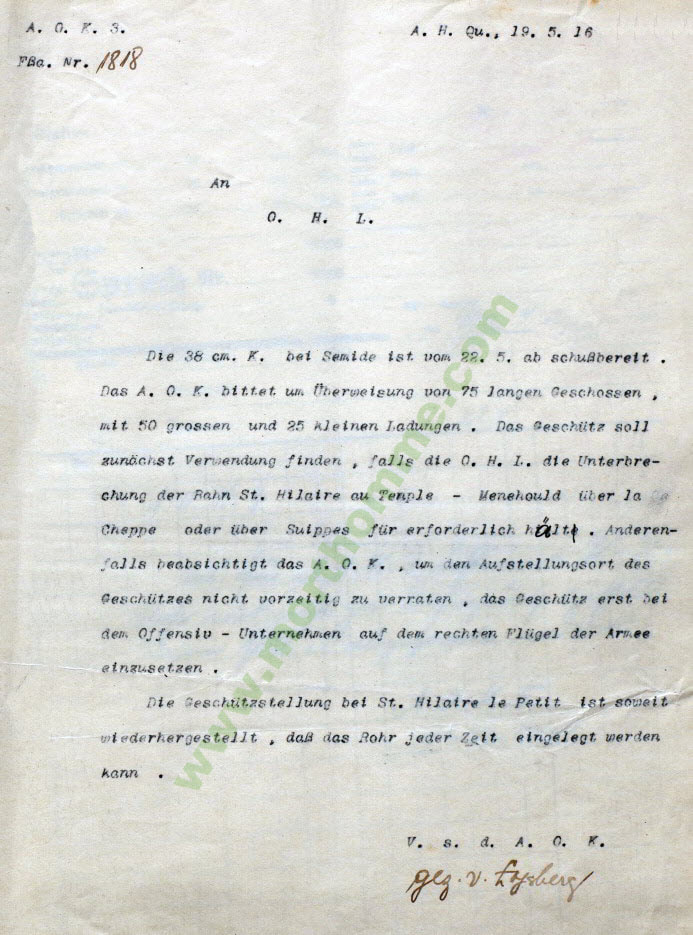

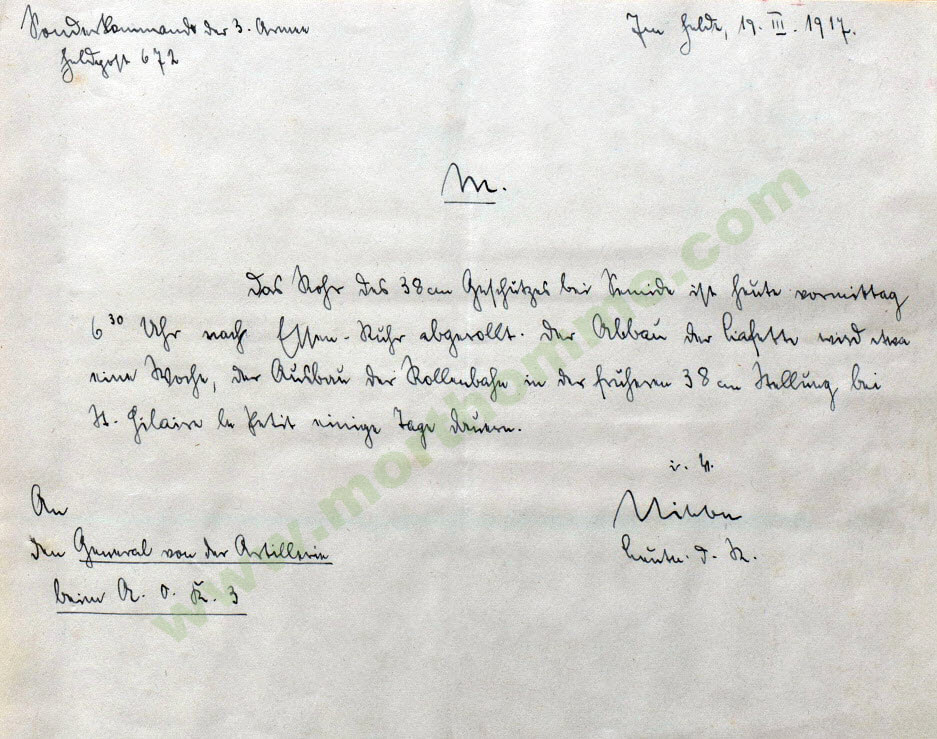

Einem Schreiben des Generalstabschefs der 3. Armee, Oberst Friedrich Karl von Loßberg, an die Oberste Heeresleitung (O.H.L.) vom 19. Mai 1916 ist zu entnehmen, dass die Langer Max - Stellung bei Semide ab dem 22. Mai 1916 einsatzbereit war. Zudem wurde gemeldet, dass auch die Stellung bei St-Hilaire-le-Petit wieder instand gesetzt und für die Montage eines Geschützrohres verfügbar sei.

Hauptziel des Geschützes nahe Semide war das wichtige Eisenbahndreieck bei der etwa 35 Kilometer südwestlich gelegenen Ortschaft St-Hilaire-au-Temple sowie die von dort Richtung Osten verlaufenden Eisenbahnlinien, die für die Versorgung der französischen Truppen in den Argonnen, vor Verdun und auch bei St. Mihiel genutzt wurden. Das Geschütz sollte nur auf Anforderung der O.H.L. und vorrangig im Rahmen eines geplanten Angriffsunternehmens feuern. Hierzu kam es jedoch nicht, da die Kämpfe bei Verdun deutlich mehr Ressourcen als erwartet forderten, zudem Engländer und Franzosen im Juni 1916 mit der Schlacht an der Somme begannen, sodass für die deutsche Führung 1916 keine Option für anderweitig größere Offensivbemühungen mehr gegeben war.

|

Zudem war es auch bei den Kalibern des sogenannten "schwersten Flachfeuers", zu dem die 38-cm-SK-L/45-Kanone gezählt wurde, zu erheblicher Munitionsknappheit gekommen. Priorität bezüglich des sehr beschränkten Nachschubs genossen die mobilen Feld- und Fußartillerieeinheiten, da deren Feuerkraft zur Abwehr feindlicher Angriffe und auch zur Vorbereitung eigener Unternehmungen in den Großschlachten bei Verdun, an der Somme und anderenorts benötigt wurde.

|

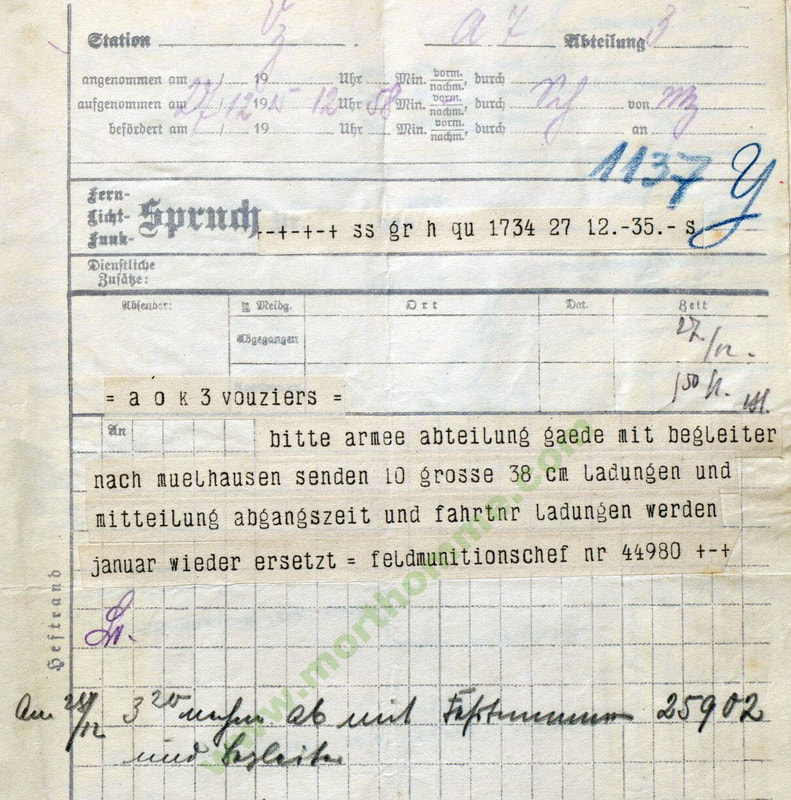

Aus diesem Grund wurde auch der dem Schreiben des AOK 3 an die O. H. L vom 19. Mai 1916 zu entnehmenden Bitte um Überstellung von 75 Schuss Sprenggranaten nicht entsprochen. Vielmehr ist belegt, dass Munitionsrestbestände des Geschützes bei St-Hilaire-le-Petit durch das AOK 3 nach und nach an andere Frontabschnitte abgegeben werden mussten, so beispielsweise zur Verwendung durch die 38-cm-SK-L/45-Geschütze bei Hampont an der lothringischen Front (Armee-Abteilung Falkenhausen) und nahe Zillisheim im Elsass (Armee-Abteilung Gaede).

Für die Stellungen des "schwersten Flachfeuers" im Bereich der 3. sächsischen und 5. preußischen Armee, ab Ende November 1916 der gesamten damals neu geschaffenen Heeresgruppe Deutscher Kronprinz, war ein "Marine-Sonderkommando" unter dem Oberbefehl des Korvettenkapitäns Hans-Walther Schulte verantwortlich. Dieses bestand durchgehend aus etwa 60 Mann der Marineartillerie und wechselte je nach Notwendigkeit den Einsatzort, beispielsweise zu Beginn der Verdun-Schlacht im Februar 1916 an die im dortigen Rückraum eingesetzten Langer Max - Geschütze.

|

|

Aus Geheimhaltungsgründen war das Marine-Sonderkommando und das übrige Personal nicht in der Ortschaft Semide untergebracht, sondern separiert in einem außerhalb des Ortes gelegenen Lager, dem sogenannten "Armeelager Semide". Selbst zu Zeiten, in denen die Matrosen-Artilleristen anderenorts eingesetzt waren, durfte der entsprechende Lagerbereich nicht durch andere Einheiten belegt werden.

Den Stellungen St-Hilaire-le-Petit und später auch Semide waren ab Mai 1915 etwa 120 Infanteristen aus dem 2. Bataillon des 133. sächsischen Reserve-Infanterie-Regiments zugeteilt, das als Teil der 3. Armee im Champagne-Abschnitt eingesetzt war. Zur Schießbereitschaft waren insgesamt etwa 160 Mann pro Geschütz erforderlich. Aufgrund ihrer speziellen Ausbildung für die Bedienung und Instandhaltung der Marinegschütze kam es trotz wiederholter Rückforderungen des RIR 133 erst im Juli 1916 zur Ablösung, und zwar im Zuge der Verlegung des Regiments an die Somme. In der Folge wurde das Marine-Sonderkommando Schulte ergänzt durch Angehörige wechselnder Feld- und Fußartillerieeinheiten.

|

|

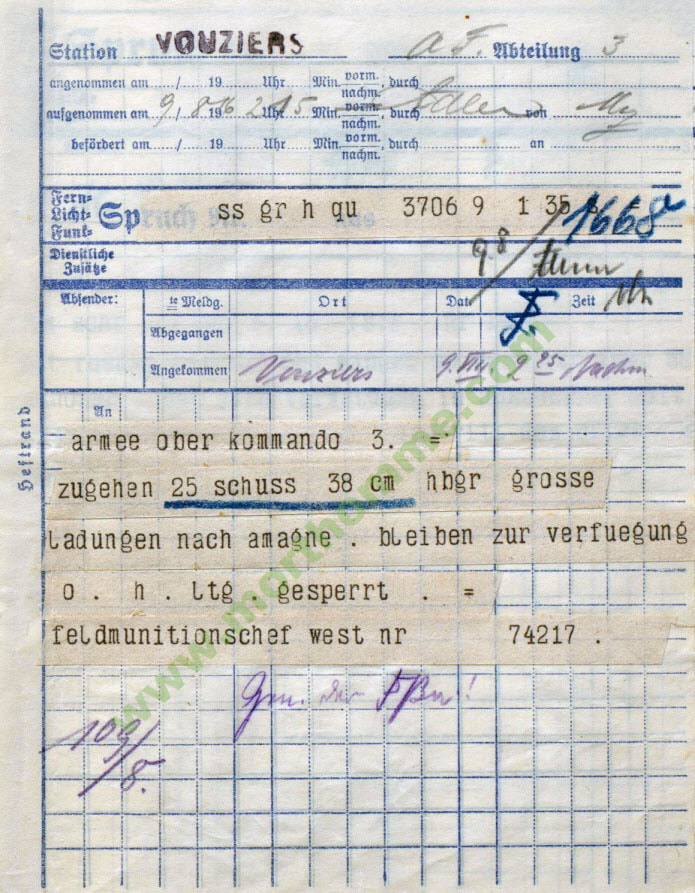

Im August 1916 erhielt die 3. Armee auf Anordnung der O.H.L. insgesamt 25 Schuss für das 38-cm-SK-L/45 - Geschütz bei Semide überwiesen. Es war abzusehen, dass es bald zu einem Einsatz kommen würde. Die Granaten, Hauben und Ladungen wurden ausgehend der Feuerwerkerei der Firma Krupp in Bottrop über den Hauptversorgungsbahnhof der 3. Armee in Koblenz-Bendorf sowie die Mosel-Route nach Frankreich transportiert. Am 12. August 1916 wurden sie auf dem Armee-Bahnhof in Amagne-Lucquy ausgeladen. Sie verblieben zunächst zur Verfügung der Obersten Heeresleitung gesperrt.

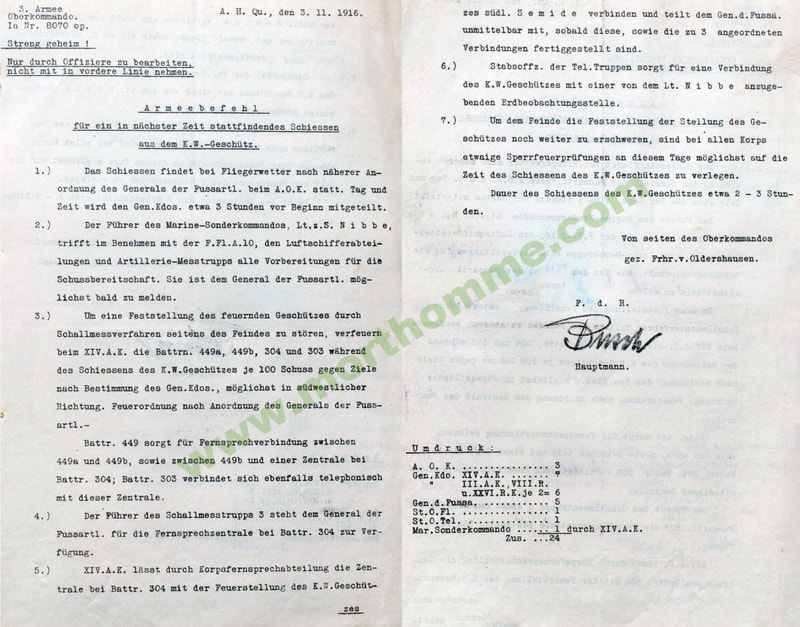

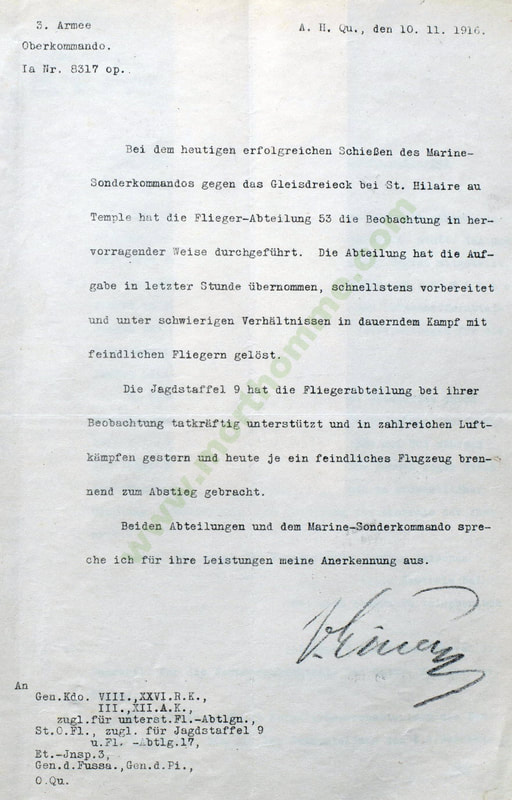

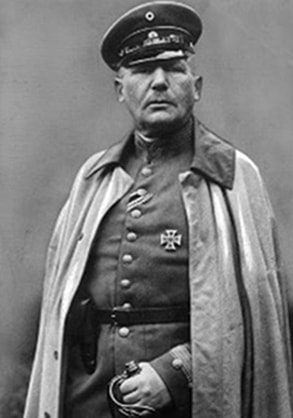

Im November 1916 war es dann so weit. Aufgrund eines am 3. November 1916 gegebenen Armeebefehls des damaligen Generalstabschefs der 3. Armee, Martin Freiherr von Oldershausen, beschoss das Semide-Geschütz am 10. November 1916 mit insgesamt 15 Granaten das Eisenbahndreieck nahe der Ortschaft St-Hilaire-au-Temple, wobei es nach französischer Darstellung zu keinen nennenswerten Sachschäden und auch keinen Verlusten kam. Am 11. und 15. November 1916 wurde mit den restlichen 10 zur Verfügung stehenden Granaten der Bereich Ste-Menehould beschossen, wobei es dort mehrere Verletzte gegeben haben soll.

|

|

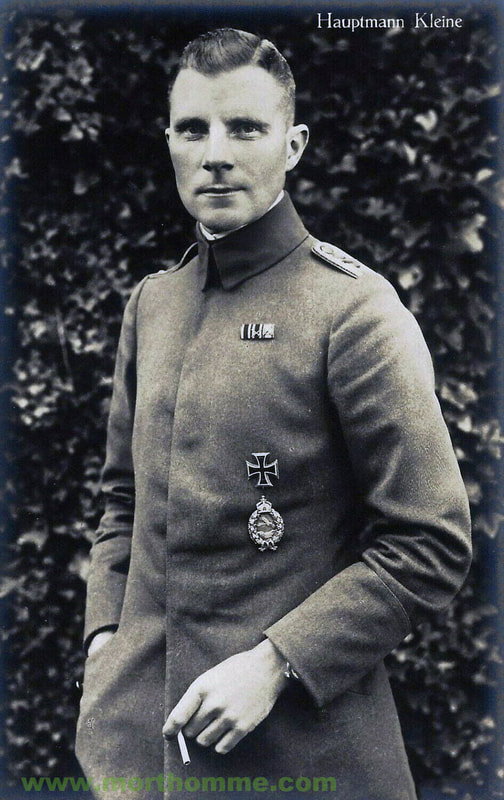

Wie dem Dankesschreiben des Befehlshabers der 3. Armee, Generaloberst Karl von Einem, vom 10. November 1916 zu entnehmen ist, wurde der Einsatz des 38-cm-SK-L/45 - Geschützes auf das Gleisdreieck von St-Hilaire-au-Temple durch Luftbeobachtung seitens der (Feld-)Flieger-Abteilung 53 (FFA 53) unterstützt. Die Abteilung war zum damaligen Zeitpunkt auf dem Armeeflugpark der 3. Armee bei Monthois stationiert. Führer war Hauptmann Rudolf Kleine, späterer Kommandant des sogenannten "England-Geschwaders" (Bogohl 3).

Begleitschutz für die Beobachter flog die Jagdstaffel 9 (Jasta 9), ausgehend ihres damaligen Standortes auf dem Flugfeld nahe Leffincourt, etwa 10 Kilometer westlich Vouziers. Neben berüchtigten Jagdfliegern wie dem Leutnant Hartmut Baldamus war Staffelführer der Jasta 9 und als solcher an den Einsätzen des Langen Maxes bei Semide im November 1916 ebenfalls beteiligt ein junger Flieger-Leutnant mit Namen Kurt Student, der es im Ersten Weltkrieg auf sechs bestätigte Abschüsse brachte, letztendlich aber im Zweiten Weltkrieg als Befehlshaber der deutschen Fallschirmjägertruppe durch Einsätze wie beispielsweise der Landung auf Kreta 1941 oder der Befreiung des italienischen Diktators Mussolini 1943 fragwürdige Bekanntheit erlangte. |

|

Der dreitägige Einsatz mit insgesamt nur 25 Schuss sollte der einzige bleiben, der mit dem "Langen Max" bei Semide vollzogen wurde. Bereits Anfang Oktober 1916 war seitens der Heeresgruppe Kronprinz der Ausbau eines der 38-cm-SK-L/45 - Schießgerüste bei der 3. Armee und dessen Überstellung an das Marine-Korps (Flandern) verfügt worden. Man befürchtete eine Invasion englischer Truppen an der belgischen Nordseeküste und beabsichtigte die Stärkung der Küstenverteidigung durch die Errichtung mehrerer "Langer Max" - Stellungen in Küstennähe. Zunächst war beabsichtigt, das in der Stellung nahe St-Hilaire-le-Petit noch installierte Schießgerüst zu verwenden. Da diese Stellung den Franzosen jedoch genauestens bekannt war und nach Ansicht des vor Ort zuständigen Offiziers und auch des Montageleiters der Firma Krupp AG ein Ausbau nur bei völlig unsichtigem Wetter möglich sei, wurde von einer entsprechenden Verwendung abgesehen.

|

Für das Geschütz bei Semide kam es letztendlich im März 1917 zum Abbau, hiernach ebenfalls für das in der Stellung bei St-Hilaire-le-Petit noch vorhandene Schießgerüst. Am 19. März 1917 meldete der Führer des "Marine-Sonderkommandos", Leutnant zur See Nibbe, dass das Geschützrohr aus der Stellung nahe Semide in Richtung des Betriebsgeländes der Firma Krupp AG abgerollt und mit dem Abbau der Stellung bei St-Hilaire-le-Petit binnen einiger Tage zu rechnen sei. Ziel war eine 38-cm-SK-L/45 - Stellung zur Verteidigung der Deutschen Bucht, die sogenannte "Bucht-Batterie" nahe der kleinen Ortschaft Fiefbergen im heutigen Schleswig-Holstein. Zur dortigen Verwendung ist bislang leider kaum etwas bekannt. Das für die Stellungen im Bereich der 3. sächsischen Armee zuständige "Marine-Sonderkommando" wurde im April 1917 an die 5. preußische Armee überstellt, die weiterhin an der Verdun-Front eingesetzt war. Auch insofern verlieren sich die Spuren.

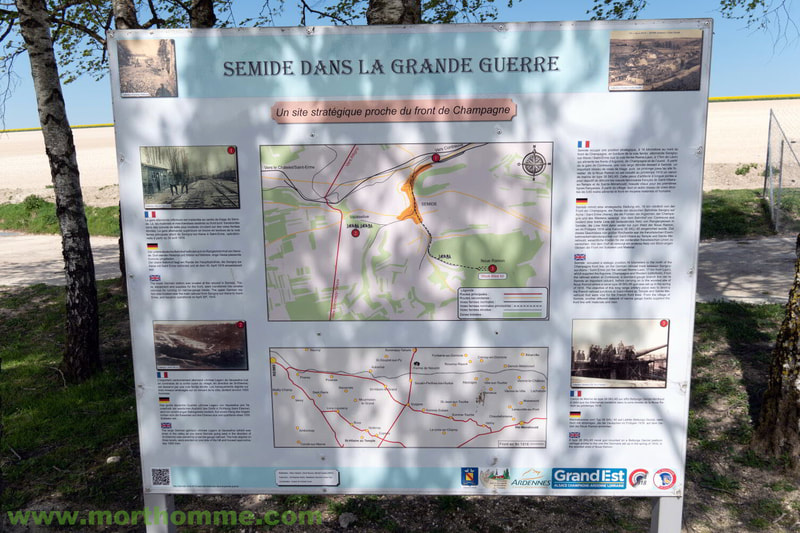

Bis zum Jahr 2017 lag die Stellung bei Semide offen und verwildert in einem Feld der Gemarkung Mont Fagny. Auf Initiative einer örtlichen Vereinigung wurde sodann eine aufwändige Säuberung, Restaurierung und Umzäunung vorgenommen, sodass das Areal nunmehr offiziell besichtigt werden kann. Diverse bebilderte Tafeln informieren ringsum über die Geschichte und Technik der Anlage. Für Besucher des Champagne-Frontabschnitts ist der Ort in jedem Fall einen Besuch wert.