Spada-Wald - Trouée de Spada -

|

Nördlich der Stadt St. Mihiel liegt auf einer Linie zwischen den Ortschaften Rouvrois-sur-Meuse im Westen und Vigneulles-lès-Hattonchâtel im Osten ein kaum bekannter, gleichwohl interessanter Frontabschnitt: die Lücke von Spada. Wegen der militärgeografischen Bedeutung dieses Gebietes kam es dort 1914 beim Vorrücken der deutschen Truppen zu heftigen Kämpfen. In den folgenden Jahren des Stellungskrieges wurde der Bereich von beiden Seiten festungsartig ausgebaut. Von den deutschen Stellungen, deren Verlauf sich über die Kriegsdauer kaum veränderte, sind noch viele Spuren erhalten.

Allgemeines - Vorkriegszeit

|

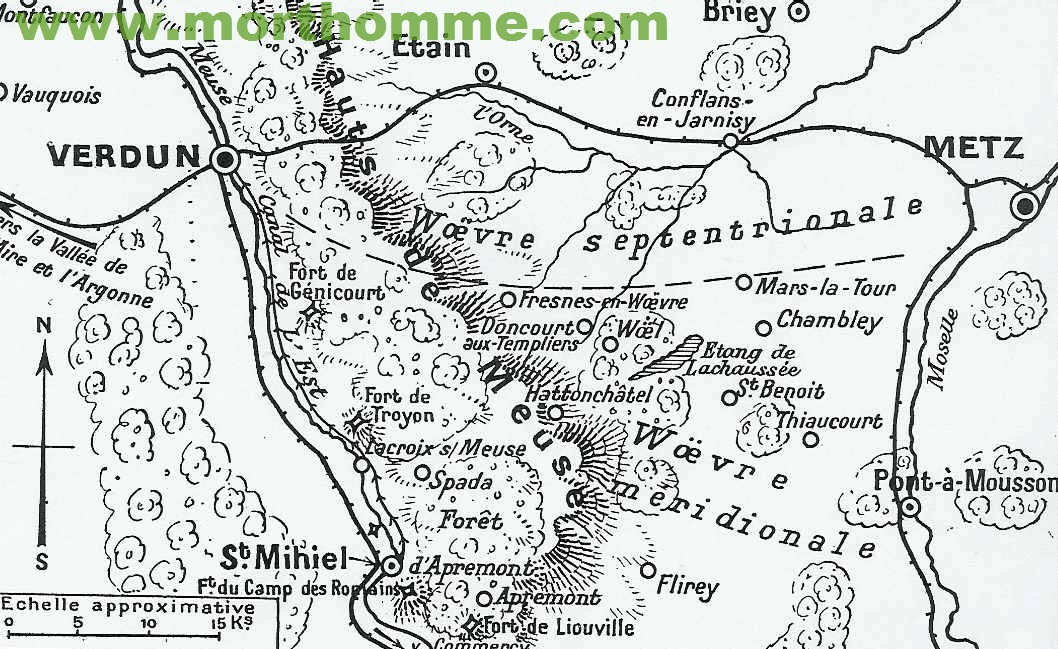

Den Eindruck kennt jeder, der die ehemaligen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs in Ostfrankreich über die Standardroute besucht. Fährt man aus dem Umfeld der Stadt Metz auf Verdun zu, erreicht man aus dem Moseltal kommend die Woëvre-Ebene. Diese weite Landschaft zieht sich scheinbar endlos mit Feldern, Wäldern und vereinzelten Dörfern dahin. Richtung Westen erkennt man am Horizont eine markante Erhebung, die mit der Annäherung immer imposanter wird. Es handelt sich um die Maas-Höhen, auf Französisch Les Côtes de Lorraine oder Les Hauts de Meuse. Der Höhenzug, der sich entlang des östlichen Maas-Ufers aus dem Umfeld der Stadt Dun-sur-Meuse im Norden bis hinab nach Toul an der Mosel auf einer Länge von etwa 100 Kilometern erstreckt, geriet schon vor dem Weltkrieg in das Blickfeld militärischer Aufmerksamkeit.

|

|

Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71, der für die Franzosen den Verlust der Grenzländereien im Elsass und in Lothringen einschließlich der Grenzbefestigungen mit sich brachte, wurde ein neues Verteidigungskonzept gegenüber dem Deutschen Reich notwendig. Man rückte ab von der Taktik einer starren und grenznahen Verteidigung. An Hand militärgeografischer Kriterien wählte man geeignete Geländepositionen aus. Diese lagen bis zu 50 Kilometer abseits der neuen politischen Grenzen. Die Planungen beinhalteten für den Fall eines deutschen Angriffs bewusst die Aufgabe grenznaher Gebiete, so auch des für die Rohstoffversorgung wichtigen Erzbeckens von Briey. Bei der Umsetzung des neuen Verteidigungskonzepts erlangten die Maas-Höhen eine entscheidende Bedeutung.

|

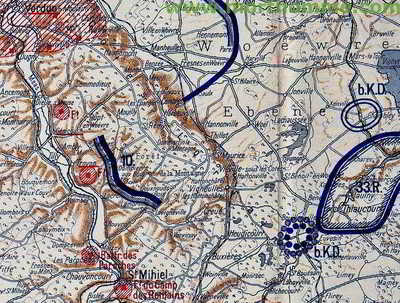

Ab Mitte der 1870er Jahre gingen die Franzosen daran, die als zentrales Element des neuen Befestigungssystems geplante Sperrforts-Kette zwischen Verdun und Toul zu errichten. Ihre stärkste Konzentration erreichte sie im Bereich der Stadt Verdun bis südlich nach St. Mihiel. Einbezogen wurden in besonderer Weise die östlich der Maas liegenden Höhen, die hier eine Breite von bis zu 15 Kilometern und eine Höhe von stellenweise 400 Metern erreichten. Ein weiterer Umstand war entscheidend. Auf knapp 60 Kilometern aus Richtung Norden bis nach Hattonchâtel im Süden existiert kein geologischer Aufschluss der Höhen in Ost-West-Richtung. Die Côtes de Lorraine stellten damit einen durchgehenden, natürlichen Verteidigungsriegel mit besten Möglichkeiten der Beobachtung und des Stellungsbaus dar. Es wurden neben den Forts um Verdun nach Süden weitere Anlagen errichtet, so die Forts de Génicourt, de Troyon, des Paroches, das Fort du Camp des Romains bei St. Mihiel und weiter südlich das Fort de Liouville. Dazwischen entstanden Erdwerke und Feldbefestigungen, die sich einander flankieren konnten. Die Maas-Höhen wurden zu einem zentralen Pfeiler in der französischen Verteidigung gegen das Deutsche Reich.

Südlich Vigneulles-lès-Hattonchâtel lag jedoch eine empfindliche Schwachstelle. In dem Höhenzug der Côtes de Lorraine ergibt sich dort eine durchgehende und zur Maas hin etwa neun Kilometer breit werdende Lücke. Bei den Franzosen heißt der Bereich seit jeher La Trouée de Spada, die Deutschen nannten ihn die Lücke von Spada. Hier bestand für mehrere Ost-West-Routen eine unmittelbare Verbindung in das Maas-Tal hinein, so für die damals strategisch wichtigen Departement-Straßen zwischen St. Mihiel und den Mosel-Städten Pont-à-Mousson und Gorze. Auf französischer Seite hatte man erkannt, dass an dieser Stelle gravierende Gefahren drohten, besonders für die im Maas-Tal verlaufende Eisenbahnverbindung zwischen den Festungsstädten Verdun und Toul, jedoch auch in Form eines möglichen deutschen Durchbruchs Richtung Westen.

|

Aus diesem Grund wurde der Bereich massiv befestigt. Am Ostabfall des Taleinschnitts wurden Feldstellungen ausgehoben, so vor allem im Umfeld des Vorsprungs von Hattonchâtel sowie der Ortschaften Vigneulles und Heudicourt. Auch in den weiter östlich gelegenen Waldgebieten der Woëvre-Ebene legten die Franzosen umfangreiche Grabensysteme an, die für den Fall eines Angriffs bis auf Höhe der Ortschaft Saint-Benoît in das erwartete Vorfeld reichten. Westlich wurde der Austritt in das Maas-Tal durch die beiden Forts de Troyon und des Paroches gedeckt, wobei letzterem die Aufgabe als Sperrfort für die Lücke zufiel. Die Artillerie beider Forts sollte einen möglichen Angreifer unter vernichtendes Kreuzfeuer nehmen, sobald er weit genug in die Lücke vorgedrungen war. Das südlich St. Mihiel gelegene Fort Camp des Romains sollte bei Bedarf die Abwehrbemühungen unterstützen.

|

September 1914 - deutscher Vormarsch

Am 02. August 1914 setzte sich die deutsche Kriegsmarschinerie Richtung Frankreich in Gang. Um die folgenden Geschehnisse im Bereich der Côtes de Lorraine und der Trouée de Spada einordnen zu können, ist eine kurze Betrachtung der grundlegenden Kriegsstrategien beider Kontrahenten hilfreich.

|

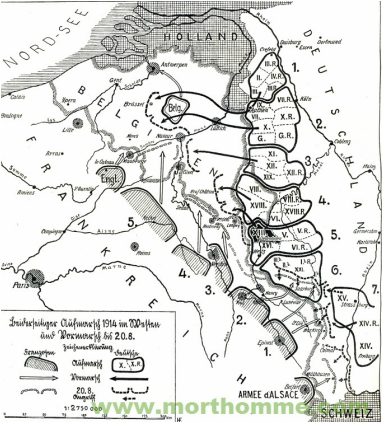

Das Deutsche Reich folgte dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten Schlieffen-Plan. Dieser sah vor, dass das Feldheer mit einem starken rechten Flügel in den Norden Frankreichs vordringen, um Paris einschwenken und die französischen Truppen in südliche Richtung gegen das Elsass und die Alpenregion vernichten sollte. Man scheute einen direkten Angriff auf die Linie Verdun-Toul, denn man hatte deren Stärke erkannt.

Nach dem französischen Plan XVII war trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit der eigenen Kräfte ebenfalls ein angriffsweises Vorgehen mit zwei Haupt-Stoßrichtungen vorgesehen. Eine nördliche Gruppe sollte aus der Gegend zwischen Verdun und Maubeuge unter Einbeziehung des belgischen Territoriums gegen das Deutsche Reich vordringen, eine südliche aus dem Raum Epinal-Belfort-Nancy frontal auf Elsass-Lothringen und das Saarland marschieren. Für die Sicherung des Zwischenraums, also die zentrale Linie zwischen Verdun und Toul, hatten die Franzosen nur eine einzige Armee mit reduzierter Ausstattung vorgesehen, nämlich die unter dem Kommando des Generals Pierre Ruffey stehehende 3. Armee. |

Folge dieser Grundkonstellation war es, dass der Bereich zwischen den Flüssen Maas und Mosel und auch die Maas-Höhen zwischen Verdun und St. Mihiel bis in den Monat September 1914 von dem Kriegsgeschehen quasi unberührt blieben. Nicht einmal die noch in Friedenszeiten geschaffenen Feldbefestigungen in den Wäldern wurden von den Franzosen besetzt. Die für die Abwehr eines deutschen Angriffs vorgesehenen Einheiten wurden nach dem Scheitern der französischen Offensiv-Bemühungen zur Verteidigung gegen die westlich Verdun nach Süden vorstürmende 5. Armee des deutschen Kronprinzen Wilhelm eingesetzt. Man rechnete nicht mit einem deutschen Vordringen im Bereich der Woëvre-Ebene oder der Maas-Höhen.

|

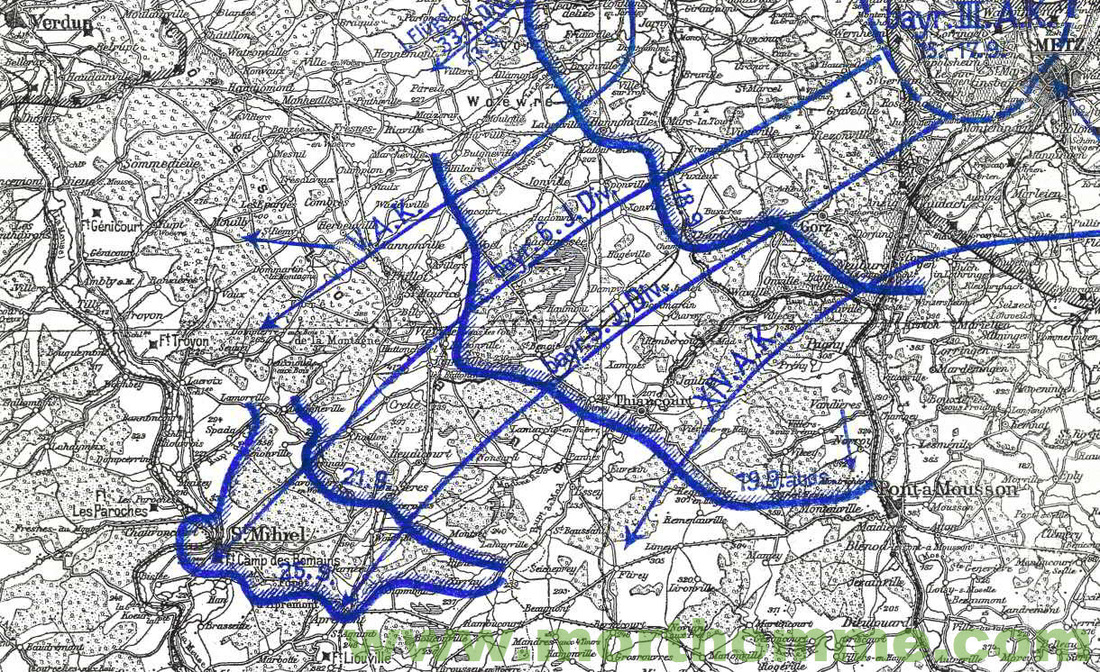

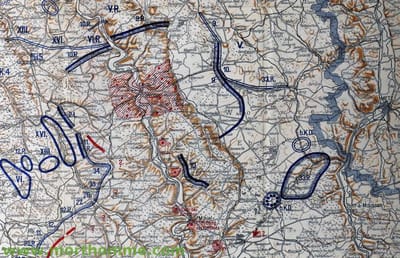

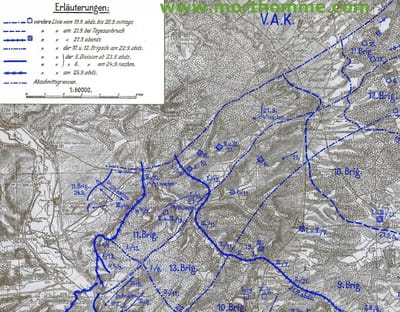

Diese unerwartete Entblößung des Höhenzuges war der deutschen Heeresführung nicht verborgen geblieben. Am 6. September 1914 begannen Teile des V. Preußischen Armeekorps mit einem ersten Angriff auf die Côtes de Lorraine. Das ambitionierte Ziel war die Einnahme der südlich Verdun gelegenen Maas-Forts de Troyon, des Paroches und Camp des Romains. Hierdurch sollte der inzwischen auf dem westlichen Maas-Ufer geführte Angriff der 5. Armee flankierend unterstützt werden. Die deutschen Truppen, insbesondere Einheiten der 10. Preußischen Infanterie-Division unter dem General Robert Kosch, durchquerten ohne nennenswerten Widerstand die Woëvre-Ebene und erstiegen aus dem Longeau-Tal sowie der Niederung des Creuë-Bachs die Maas-Höhen.

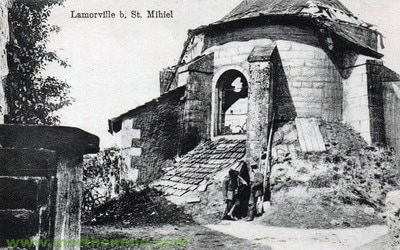

Teilen des Posenschen Regiments Königsjäger zu Pferde Nr. 1 war es gelungen, über Chaillon und Lamorville in die Lücke von Spada vorzudringen und bei Lacroix-sur-Meuse sogar den Maas-Kanal zu erreichen. Abteilungen des 56. Feldartillerie-Regiments waren gefolgt und im Bereich der Lücke aufgefahren, um das Fort de Troyon zu beschießen. Sie erlitten durch starkes französisches Abwehrfeuer, vor allem der Batterien der Forts des Paroches und Génicourt, schwere Verluste. Hierbei zeigte sich die strategische Bedeutung der Lücke von Spada und auch der sie beschützenden Forts. |

Intensivere Kämpfe entbrannten vor allen Dingen um das sich verbissen zur Wehr setzende Fort de Troyon. Binnen weniger Tage wurde das Fort durch die preußische Artillerie und mehrere 30,5 cm Mörser der österreichischen Armee sturmreif geschossen. Der stellvertretende Forts-Kommandant, Hauptmann Francois Xavier Heym, lehnte am 9. September 1914 gegenüber einem preußischen Parlamentär die Kapitulation kategorisch ab, sodass die Beschießung fortgesetzt und für den 12. September 1914 die Erstürmung befohlen wurde. Hierzu kam es nicht, da im Zuge der abgebrochenen Marne-Schlacht auch die Truppen auf den Côtes de Lorraine, den Erfolg unmittelbar vor Augen, den Rückzug antreten mussten.

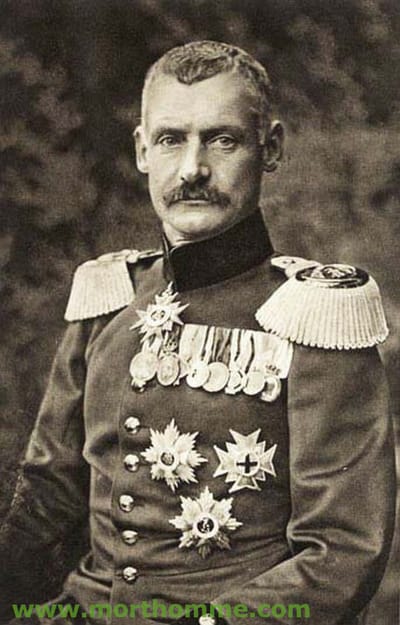

Nachdem der deutsche Schlieffen-Plan mit dem überhasteten Rückzug aus der Marne-Schlacht gescheitert war, trat am 14. September 1914 ein Wechsel in der Obersten Heeresleitung ein. General Erich von Falkenhayn übernahm von dem glücklosen General Helmuth von Moltke die operative Führung. Er beabsichtigte, umgehend die militärische Initiative zurückzuerlangen. Es war geplant, erneut in Nordfrankreich mit verstärkten Einheiten der 2. Armee unter dem General Karl von Bülow aktiv zu werden. Um ein Übergewicht an Kräften für die beabsichtigte Zangenbewegung zu erlangen, sollte die zwischen Metz und Straßburg stehende 6. Armee des Bayerischen Kronprinzen Rupprecht an den nördlichen Heeresflügel verlegt werden.

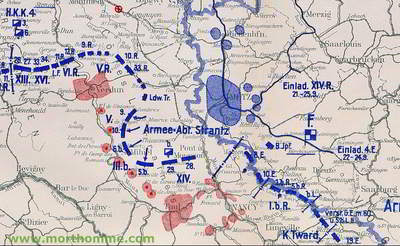

Bereits Anfang September 1914, noch während des Marne-Feldzuges, war für den Bereich der Woëvre-Ebene die Bildung einer neuen Armee-Gruppe aus Teilen der 6. Bayerischen und der 5. Preußischen Armee beschlossen worden. Der Rest der beiden Armeen sollte operative Reserve werden. Unter dem Kommando des Generals Hermann von Strantz wurde ab dem 16. September 1914 das V. Preußische und III. Bayerische Armeekorps zur Armee-Abteilung Strantz vereinigt. Aus dem Raum Metz sollte die Armee-Abteilung Strantz erneut in Richtung Westen vorgehen und versuchen, die Côtes de Lorraine, die drei Maas-Forts Camp des Romains, des Paroches und de Troyon sowie die Stadt St. Mihiel zu erobern. Wenn möglich, sollte ein Maas-Übergang etabliert und aus dem gewonnenen Raum weiter in westliche Richtung auf Bar-le-Duc vorgegangen werden. So sollte gemeinsam mit den in den Argonnen angreifenden Einheiten der 5. Armee die Festung Verdun doch noch eingeschlossen werden.

Die Franzosen hatten aus den Geschehnissen zu Beginn des Monats September 1914 Konsequenzen gezogen. Besonders die Schutzstellungen vor der Lücke von Spada sowie dem Tal des Longeau-Bachs wurden besetzt. Im Maas-Tal bis hinein in die Lücke von Spada wurden starke Reserven bereitgehalten. Obwohl alles dafür getan war, einem erneuten deutschen Angriff entgegenzutreten, wurde die französische Führung von dem Vorrücken der Armee-Abteilung Strantz ab dem 19. September 1914 völlig überrascht. Die Gründe waren vielschichtig. Es hatte mehrere Tage stark geregnet, alle Wege und Straßen waren verschlammt. Auf französischer Seite war man zu der Überzeugung gelangt, dass die Woëvre-Ebene für einen massierten Artillerie-Aufmarsch auf absehbare Zeit unpassierbar sei. Wohl aufgrund dieser Fehleinschätzung wurden ein Großteil der Stellungstruppen und die Reserven der 2. französischen Armee wieder abgezogen, um sie an anderer Stelle einzusetzen. Es wiederholte sich damit im Wesentlichen der Ablauf der Geschehnisse zu Beginn des Monats September 1914.

|

Tatsächlich begann am 19. September 1914 der erneute deutsche Vormarsch. In strömendem Regen nahm die Infanterie, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, die befohlenen Artillerie-Schutzstellungen nahe den Côtes de Lorraine ein. Ab dem Morgen des 20. September 1914 trat die Artillerie in Aktion. Trotz erheblicher Schwierigkeiten war es gelungen, die zugewiesenen Positionen zu besetzen. Bis zum Mittag ergab sich keine nennenswerte französische Gegenwehr, vor allem die französische Artillerie schwieg. Die Überraschung war scheinbar erneut geglückt.

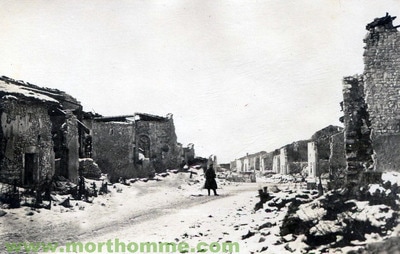

Das deutsche Artilleriefeuer wurde mangels erkennbarer Wirkung gegen 12.00 Uhr eingestellt und die Infanterie griff auf Befehl des Führers des III. bayerischen Armeekorps, des Generals Ludwig von Gebsattel, an. Entgegen allen Erwartungen kam es aber im Bereich der den Maas-Höhen vorgelagerten Ortschaften zu massivem Widerstand. Die Dörfer und die westlich davon gelegenen Hänge waren zu Festungen ausgebaut worden. Vor Allem durch die hartnäckige Verteidigung der Orte Vigneulles, Heudicourt und Hattonville wurde der deutsche Vormarsch aufgehalten. Auf die Ortschaften wurde gezielt Artillerie eingesetzt, wodurch massive Zerstörungen eintraten. |

|

Die Gefechte dauerten bis weit in die Nacht zum 21. September 1914. Am schwierigsten gestaltete sich die Einnahme von Vigneulles. Starke französische Kräfte hatten sich in den Häusern und Kellern verschanzt. Im Bereich des Friedhofs waren Feldstellungen angelegt worden. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit gelang es den angreifenden Teilen des 6. Königl. Bayer. Infanterie-Regiments zunächst nicht, über die in der Dorfmitte verlaufende Straße zwischen Hattonchâtel und Heudicourt (heutige D 179) vorzudringen. Mehrfach wurden die Bayern zurückgeworfen. In den Straßen kam es zu brutalen Kämpfen Mann gegen Mann, zu Brandschatzungen und auch Massakern an den Verteidigern.

Die Eroberung des Dorfes glückte erst weit nach Mitternacht mittels eines Geschützes der 1. Batterie des Kgl. Bayer. 3. Feldartillerie-Regiments unter seinem Führer Leutnant Quesner. Es war am Ortsrand in Stellung gegangen und anschließend durch Artillerie-Bedienmannschaften und Infanterie in das Dorf hinein geschoben worden. In direktem Beschuss wurden einzelne Häuser, in denen sich Widerstand regte, aus nächster Nähe zerschossen. Nachdem die Einnahme des nördlich gelegenen Dorfes Hattonville gelungen war und den Franzosen die Umfassung gedroht hatte, flohen die verbliebenen Verteidiger aus Vigneulles. Die Ortschaft brannte noch Tage später. Überall lagen Leichen, Tierkadawer und Ausrüstungsgegenstände herum. Der östliche Teil des Dorfes bis zur heutigen D 179 wurde durch die Kämpfe völlig zerstört.

|

Um es den Franzosen zu verwehren, ihre verbliebenen Truppen zu ordnen und Reserven nachzuziehen, war die Fortsetzung des deutschen Angriffs bereits für den Morgen des 21. September 1914 befohlen. Das V. Preußische und das III. Bayerische Armeekorps sollte sich in den Besitz der Côtes de Lorraine setzen und so weit Richtung Westen vorgehen, dass in der folgenden Nacht die schwere Artillerie gegen die Maas-Festungen de Troyon, Camp des Romains und des Paroches in Stellung gehen konnte. Für die Preußen hieß es, mit der 9. und 10. Division zwischen Herbeuville und Saint-Maurice die Maas-Höhen zu ersteigen.

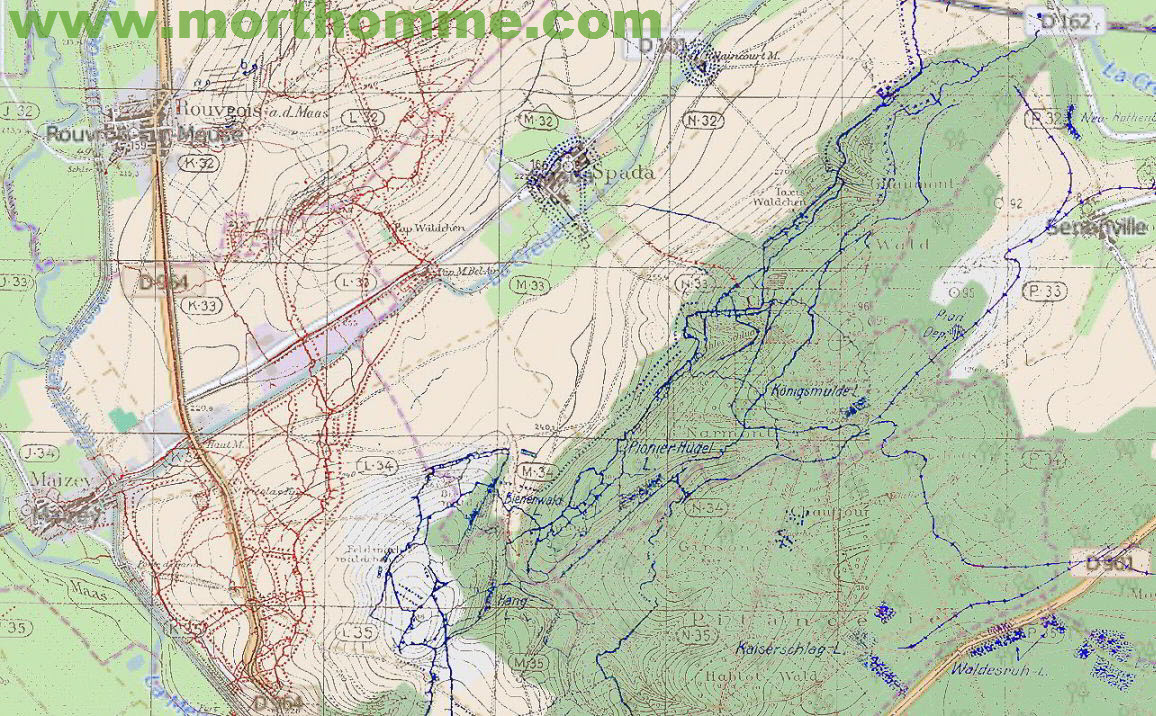

Die bei dem III. Bayerischen Armeekorps gegen die Forts Camp des Romains, des Paroches und Liouville einzusetzende Artillerie sollte im Wesentlichen entlang der Straßen von Chaillon nach Heudicourt (heutige D 133) und Varvinay nach Savonnières (heutige D 162) auffahren. Die beabsichtigten Schutzstellungen lagen südwestlich innerhalb des großen Waldgebietes, etwa auf einer Linie zwischen der Ortschaft Woinville über die ehemalige Abtei St-Christophe, die Wälder de Wawroils, de Verzel, über die Côte Ste. Marie und sodann entlang des nördlichen Randes des Narmont-, Chanot- und Gilaumont-Waldes. Dort und damit im Bereich der Lücke von Spada befand sich die Grenze zwischen den Gefechtsstreifen des V. Preußischen und III. Bayerischen Armeekorps.

Im Gegensatz zu den Preußen, die kaum vorankamen, weil sie mit Artillerie-Flankenfeuer aus dem Bereich der Combres-Höhe zu kämpfen hatten und sich in den dichten Wäldern auf den Côtes de Lorraine in verlustreiche Scharmützel verwickeln ließen, gestaltete sich der Vormarsch der bayerischen Einheiten positiver. Bei Tagesanbruch drangen das 10. und 13. Königl. Bayer. Infanterie-Regiment in die Wälder oberhalb Hattonchâtel ein. Die Truppen stießen nur auf vereinzelten Widerstand. Weiter südlich ging mit dem 11. Königl. Bayer. Infanterie-Regiment der rechte Flügel der 5. Bayer. Infanterie-Division vor, besetzte die markante und zentral im östlichen Austritt der Lücke von Spada liegende Ergebung (heute: Haut Plain) und nahm ohne Widerstand die Ortschaften Varvinay und Savonnières. Die weiter östlich stehenden Teile der 5. Bayer. Division rückten ebenfalls vor und nahmen die vorgesehenen Artillerie-Schutzstellungen im Bereich der Höhen le Mont und Butte de Montsec.

Am Abend des 21. September 1914 hatte das 13. Königl. Bayer. Infanterie-Regiment den Bereich der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei l´Etanche nahe Deuxnouds-aux-Bois sowie die benachbart gelegene Ferme erreicht. Hier kam es zu Scharmützeln mit verschanzten französischen Einheiten. Eine Verbindung mit den nördlich kämpfenden preußischen Truppen war noch nicht hergestellt, sodass ein weiterer Vormarsch zunächst unterbleiben musste. Größere französische Truppenansammlungen wurden beobachtet, wie sie sich in Richtung Westen zurückzogen.

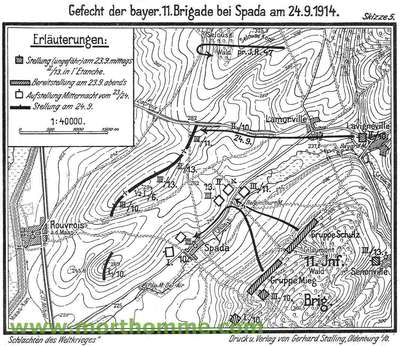

Gefechte bei Lamorville und Spada am 22. - 24. September 1914

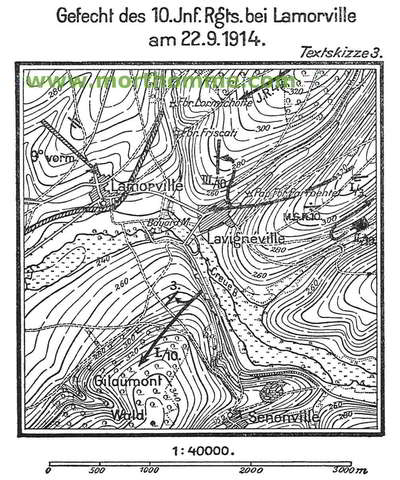

Am 22, September 1914 sollten die vorgesehenen Artillerie-Schutzstellungen erreicht sein. Dem 10. Königl. Bayer. Infanterie-Regiment fiel die Aufgabe zu, die Ortschaften Lavignéville und Lamorville zu nehmen, das große Waldgelände (Gilaumont, le Chanot, Narmont) in Richtung Maas zu durchstoßen und die nördlichen Waldränder zu besetzen. Im dichten Morgennebel gelang nahezu widerstandslos die Einnahme von Lavignéville. Beim Vormarsch auf Lamorville klarte der Nebel plötzlich auf. Eine französische Schützenlinie und nachfolgende Kolonnen in einer Stärke von mehr als 2 Regimentern wurden erkennbar, wie sie in einer Entfernung von knapp 1,5 Kilometer auf die Bayern zumarschierten. Sofort wurde das Feuer eröffnet. Intensive Kämpfe in freiem Gelände folgten. Es gelang den zahlenmäßig überlegenen Franzosen, nördlich in den Bois de Lamorville einzudringen und die Flanke der Bayern zu bedrohen. Von den preußischen Truppen war immer noch nichts zu sehen. Gegen Mittag konnte herangeführte Feldartillerie etwas Entlastung bringen. Erst gegen Nachmittag erreichte das preußische 47. Infanterie-Regiment den Schauplatz. Nach und nach schwächte sich der französische Angriff ab. Letztendlich zogen sich die Franzosen gegen 15.00 Uhr Richtung Norden und Westen zurück.

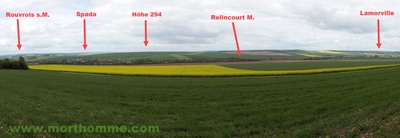

Ebenfalls am Morgen des 22. September 1914 waren andere Teile des 10. Königl. Bayer. Infanterie-Regiments in den Gilaumont-Wald eingedrungen. Sofort machte sich starker Widerstand bemerkbar. Bis zum Abend gelang es lediglich, nach Westen an den Rand des Chanot-Waldes etwa auf Höhe des Ortes Spada vorzudringen. Der Artillerieaufmarsch war zu dieser Zeit wie befohlen abgeschlossen worden. Die Geschütze standen feuerbereit auf ihren Plätzen. Am Morgen des 23. September 1914 wurde planmäßig mit dem Beschuss der Forts Camp des Romains, des Paroches und Liouville begonnen. Da aufgrund der ungeklärten Situation im Chanot-Wald eine Gefährdung der Artilleriestellungen durch Umfassung angenommen wurde, sollte das gesamte Waldgebiet erobert werden. Zudem sollte hiernach einem befürchteten französischen Angriff aus dem Dreieck Lacroix-Maizey-Lamorville zuvorgekommen und der unbewaldete Kamm um die Höhe 294 östlich des Dorfes Rouvrois-sur-Meuse, der die Sicht nach Norden hinderte, besetzt werden. Daraus entwickelte sich am 24. September 1914 das Gefecht bei Spada.

|

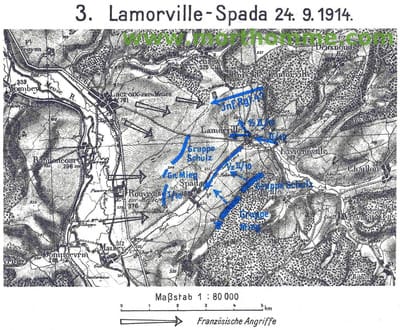

Noch am 23. September 1914 setzte sich der Angriff im Chanot-Wald fort. Überall wichen französische Gruppen kämpfend zurück. Es kam zu wilden Schießereien in dem unwegsamen Waldgelände. Gegen Nachmittag war der Waldrand erreicht, als eine starke französische Schützenlinie in nur wenigen hundert Metern Entfernung gesichtet und sofort unter Feuer genommen wurde. Die Franzosen wichen zurück.

Gegen 17.00 Uhr traf der erwartete Divisionsbefehl zum Angriff auf den Höhenrücken östlich Rouvrois-sur-Meuse ein. Teile der Regimenter 10 und 13 traten mit Unterstützung anderer Einheiten gegen 20.00 Uhr an. Da die Zeit drängte, unterblieb eine vorherige Erkundung des Angriffsgeländes. Im Talgrund zwischen den brennenden Dörfern Spada und Lamorville stellte man überrascht fest, dass eine Überquerung des Creuë-Bachs aufgrund der Regenfälle unmöglich war. Es wurde nach Lösungen gesucht. Bei der Relincourt-Mühle fanden sich zwei Holzstege, über die die Regimenter mühselig hinüber gingen. Viel Zeit ging verloren.

Um Mitternacht gruben sich die Truppen unterhalb des Höhenrückens auf freiem Feld ein. Am frühen Morgen des 24. September 1914 waren die Bayern sodann auf dem Kamm der Höhe 294 angelangt. Starke französische Abteilungen auf der Straße Lamorville-Lacroix (heutige D 162) wurden erkennbar. Nach Eröffnung des Feuers gerieten die Bayern unter massiven französischen Artilleriebeschuss aus Richtung des Forts des Paroches sowie des Selousewaldes.

|

|

Nordöstlich war die preuß. 10. Division, die den Angriff unterstützen sollte, auf Grund eines Missverständnisses nicht weiter vorangekommen. Die Situation der Bayern wurde bedrohlich. Die Franzosen verstärkten stetig ihre Kräfte. Französische Artillerie verursachte massive Verluste. Nur mit Mühe konnte ein flankierender Angriff aus dem Selousewald abgewehrt werden. Gegen Nachmittag brach ein Entlastungsangriff des 47. preuß. Infanterie-Regiments auf den Selousewald im feindlichen Artilleriefeuer zusammen. Teile des 6. Königl. Bayer. Infanterie-Regiments, die zentral in vorderster Linie standen, wurden trotz der gefährlichen Situation herausgezogen, um sich am Angriff auf das Fort du Camp des Romains zu beteiligen. Als es zu dämmern begann, gingen die spärlichen Reste der bayerischen Truppen auf die nördlichen Waldränder des Gilaumont und le Chanot zurück. Der Angriff war gescheitert.

Die Verluste der Truppe waren für das Jahr 1914 immens. Das 10. Regiment hatte 12 Offiziere und mehr als 700 Unteroffiziere und Mannschaften eingebüßt, das 13. Regiment 13 Offiziere und mehr als 360 Mann. Die am Angriff beteiligten Bataillone waren auf Kompaniestärke reduziert. Höhere Verluste hatten die Regimenter selbst bei den Einsätzen vor Verdun und in anderen Schlachten des Weltkriegs nicht zu verkraften. Bei dem Angriff am 24. September 1914 wurde als Adjutant des I. Bataillons des 10. Königl. Bayer. Infanterie-Regiments ein junger Offizier schwer im Gesicht verwundet, der während der Zeit des Nationalsozialismus zweifelhafte Bekanntheit erlangen sollte: der damalige Oberleutnant und spätere Führer der SA Ernst Röhm.

|

Mit dem Scheitern des Angriffs auf die Höhe 294 endeten die wesentlichen Offensivbemühungen im Bereich der Lücke von Spada. Auch wenn die Einnahme der Höhen östlich Rouvrois-sur-Meuse gescheitert war, ermöglichte die Bindung französischer Einheiten doch den ungehinderten Artillerieaufmarsch als wesentliche Voraussetzung für die noch am 24. September 1914 gelungene Einnahme der Stadt St. Mihiel und die sensationell nur einen Tag später geglückte Erstürmung des Forts du Camp des Romains. Hierdurch verloren die Franzosen einen wesentlichen Eckpfeiler in ihrer östlichen Verteidigung zwischen Verdun und Toul. Der Besitz des Forts du Camp des Romains garantierte den deutschen Truppen für die nächsten vier Jahre die logistische und artilleristische Hoheit im dortigen Gebiet.

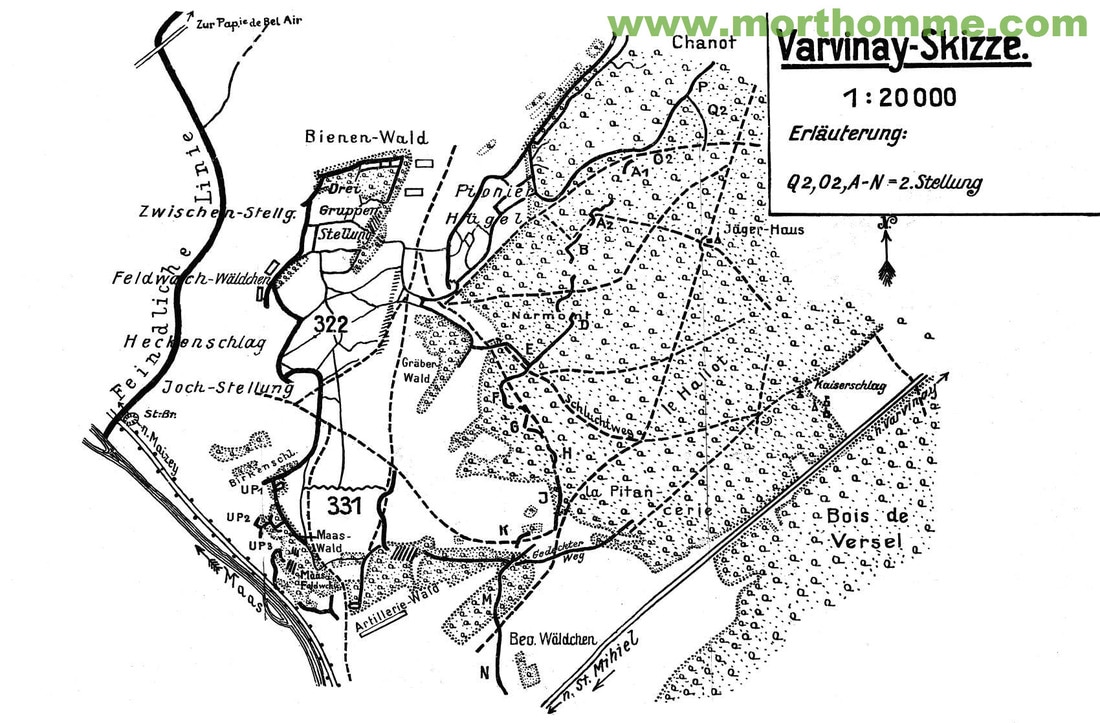

vier Jahre Stellungskrieg

Dennoch war der Erfolg nicht ungetrübt. Das westliche Maasufer einschließlich der Ortschaften Rouvrois-sur-Meuse und Maizey verblieb bis auf einen kleinen Brückenkopf bei der Ortschaft Chauvoncourt in französischer Hand. Es war nicht gelungen, die Forts des Paroches und de Troyon zu nehmen. Die Franzosen bezogen ab Ende September 1914 Positionen auf den Höhen von Rouvrois-sur-Meuse. Die bayerischen Truppen errichteten Stellungen an den Waldrändern des Gilaumont-, Chanot- und Narmont-Waldes sowie auf den das Maas-Tal überragenden Höhen 322 und 331. Deutsche Feldwachen wurden in dem zerstörten Dorf Spada und bei der Relincourt-Mühle (früher Relaincourt-Mühle) eingerichtet. Nach der Einnahme von Lamorville wurden westlich und nördlich des Dorfes starke Verteidigungspositionen geschaffen. Die Linie musste hier nach Norden verbogen werden, da die Preußen auf den Côtes de Lorraine nicht vorangekommen waren. Die Front zog sich auf den Maas-Höhen entlang des Bois de Lamorville, sodann östlich der Orte Seuzey und Vaux-les-Palameix in Richtung der Combres-Höhe. Im Bereich des Spada-Waldes sollten die feindlichen Linien bis zu der französisch-amerikanischen Offensive im September 1918 im Wesentlichen Bestand haben und in der nachfolgenden Zeit zu einem der am stärksten befestigten Stellungsabschnitte der gesamten Westfront werden.

Von beiden Seiten wurde nach Abklingen der Kämpfe versucht, durch geschickte Ausnutzung der vorhandenen Geländeoptionen den eigenen Stellungsverlauf positiv zu beeinflussen. Hierbei war die deutsche Seite jedenfalls im zentralen Teil des Spada-Abschnitts aufgrund der Höhen und dichten Wälder im Vorteil. Die Franzosen besetzten den Höhenzug um die Côte de Rouvrois, sodass sich ein etwa ein Kilometer breites Niemandsland bildete. Bei Maizey näherten sich die Frontlinien an, da die Franzosen die im Maastal Richtung Verdun verlaufende Straße, die heutige D 964, sichern mussten. Weiter östlich bei den Ortschaften Lavignéville und Lamorville verlief die Stellung über freies Gelände. An beiden Rändern der eigentlichen Spada-Stellung kam es in den folgenden Monaten immer wieder zu stärkeren Kampfhandlungen, wohingegen die Kämpfe im Zentrum nach und nach abklangen.

|

Bis Mitte des Jahres 1916 sollte der Spada-Abschnitt Einsatzgebiet der 11. Königlich-Bayerischen Infanterie-Brigade mit den Regimentern 10 und 13 werden. Das Kgl. Bayer. 10. Infanterie-Regiment König hatte den östlichen Teil des Waldgebietes von der Ortschaft Lavignéville bis etwa mittig des Bois de Narmont zu besetzen. Dem Kgl. Bayer. 13. Infanterie-Regiment Franz Josef I., Kaiser von Österreich und Apostolischer König von Ungarn war der westlich angrenzende Teil des Höhenzuges zugeteilt, einschließlich der entlang des Maas-Tales liegenden Höhen 322 und 331, der sogenannten Côte Ste-Marie.

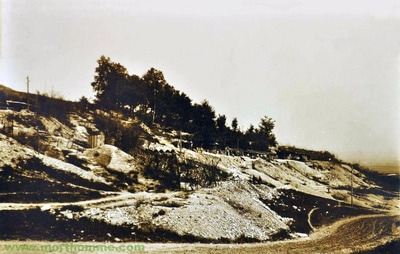

Unmittelbar nach Entstehung der vorderen Linie gingen die Bayern daran, die Stellungen auszubauen. Nach und nach wurde der vordere Kampfgraben komplett ausgemauert, in den Fels gehauen oder betoniert. |

In regelmäßigen Abständen kamen Infanterie-Bunker, Beobachtungs-, MG- und Minenwerferstände hinzu. Stellenweise lagen die überwiegend auch heute noch gut erhaltenen Anlagen keine 50 Meter auseinander. Einzelne Stellungsabschnitte und Gräben bekamen Namen von Offizieren der dort eingesetzten Einheiten. Es gab zum Beispiel zentral im Chanot-Wald die "Staubwasser-Stellung", benannt nach Oskar Staubwasser, Hauptmann und Kommandeur des 2. Bataillons des K.B. IR 10, nördlich davon die "Körnlein-Stellung", benannt nach Oblt. d.R. Körnlein, Führer der 12. Kompanie des K.B. IR 10 und weiter nördlich die "Sonntag-Stellung", benannt nach Hauptmann Sonntag, zunächst Kompanieführer, dann Kommandant des 3. Bataillons des K.B. IR 10. Obwohl ab 1916 auch Einheiten aus anderen deutschen Gebieten die Stellungen besetzten, wurden die auf die bayerischen Truppen zurückgehenden Bezeichnungen überwiegend bis Kriegsende beibehalten.

|

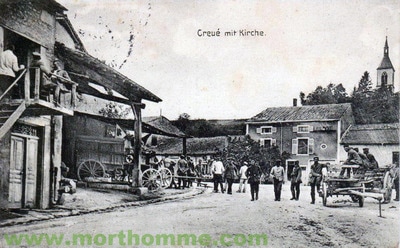

Da für für ein funktionierendes Stellungssystem nicht nur Kampfgräben erforderlich sind, sondern auch Versorgungs- und Nachschubeinrichtungen sowie Unterbringungsmöglichkeiten für Ersatz- und Reservetruppen, wurden die hinter der Front liegenden Ortschaften ausgebaut. Der mitten im Niemandsland liegende Ort Spada wurde als Stützpunkt stark befestigt und während der folgenden Kriegsjahre total zerstört. In den Wäldern und Tälern hinter den Stellungen wurden Lagerbereiche geschaffen. Zu den wichtigen Lagern im Spada-Abschnitt zählten das zentral im Chanot-Wald liegende "Bereitschaftslager Königsmulde", das an der "St. Mihiel-Straße" (heutige D 901) befindliche "Bereitschaftslager Kaiserschlag" sowie das "Bereitschaftslager Neu-Rothenburg" an der heutigen D 162 zwischen Lamorville und Varvinay. Von den beiden erstgenannten finden sich noch gut erhaltene Reste, so vom "Bereitschaftslager Königsmulde" auch Übebleibsel des zugehörigen Soldatenfriedhofs des Königl. Bayer. Infanterie-Regiments 10. Hinzu kamen frontnähere Lager, wie vor Allem das "Bereitschaftslager Pionier-Hügel" unmittelbar hinter den zentral gelegenen vorderen Linien.

|

Schon ab Beginn des Jahres 1915 fanden keine größeren Kampftätigkeiten mehr statt. Der Spada-Abschnitt war zu einer Kampfzone unterster Ordnung geworden. Die Bautätigkeiten wurden intensiviert. Neben einem dichten Netz von Feldbahntrassen und befestigten Wegen wurden bereits Ende 1914 Stromleitungen bis in die Bereitschaftslager verlegt. Stellenweise wurden die Leitungen bis in die vorderen Linien gezogen, um damit bergmännisches Gerät wie Bohrer und Meißel und elektrisch geladene Drahthindernisse oder Minenfelder zu betreiben.

|

Ausgehend der Ortschaft Varvinay wurde ab der zweiten Hälfte des Jahres 1915 ein motorbetriebenes Wasserleitungsnetz bis in die Lager und vorderen Stellungen geschaffen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Rohrbrüchen und Pumpen-Defekten funktionierte die Wasserversorgung jedenfalls ab dem Frühjahr 1916 reibungslos. In den hinter der Front liegenden Ortschaften wurden umfangreiche logistische Einrichtungen für die Truppe errichtet. So wird bezüglich der Ortschaft Varvinay von einer Mineralwasserfabrik, einem Schwimmbad und einer bereits im November 1915 in Betrieb genommenen Warmbadeanstalt im Gemeindewaschhaus berichtet. Ab Januar 1916 wurden russische Kriegsgefangene im Straßen- und Wegebau eingesetzt. Diese waren in einem bewachten Lagerbereich an der St. Mihiel-Straße (heutige D 901) untergebracht.

|

Mit der Schlacht bei Verdun endete im Spada-Abschnitt die Zeit kontinuierlich andauernder Truppenpräsenz. Beide Seiten nutzten entsprechend ruhigere Frontbereiche zur Auffrischung und Erholung abgekämpfter Einheiten. Mitte Juni 1916, als die Schlacht bei Verdun ihrem Höhepunkt entgegenging, zudem Engländer und Franzosen die Schlacht an der Somme entfesselten, war die Stellungsperiode für die bayerischen Regimenter 10 und 13 vorbei. Sie hatten den Spada-Abschnitt über zwei Jahre hinweg geprägt. Die Truppen des III. Bayerischen Armee-Korps wurden aus der Front gezogen und in die Hölle von Verdun geworfen. Den Spada-Abschnitt übernahmen in teils nur mehrmonatigem Wechsel Einheiten, die zuvor an allen Brennpunkten der Westfront eingesetzt waren. Dazu gehörten weiterhin bayerische Truppen, beispielsweise ab November 1916 Regimenter der 2. Bayerischen Infanterie-Division, die bei Verdun und an der Somme gekämpft hatten, sodann auch Teile der 5. Bayerischen Reserve-Division, die sowohl an der Somme als auch in der Schlacht an der Aisne (Nivelle-Offensive) eingesetzt waren. Im Verlauf des Jahres 1917 kamen Einheiten hinzu, die in den schweren Schlachten in Belgisch-Flandern gestanden hatten, so Teile der 208. Infanterie-Division, die im August 1917 während der dritten Flandernschlacht fast vollständig aufgerieben worden war.

|

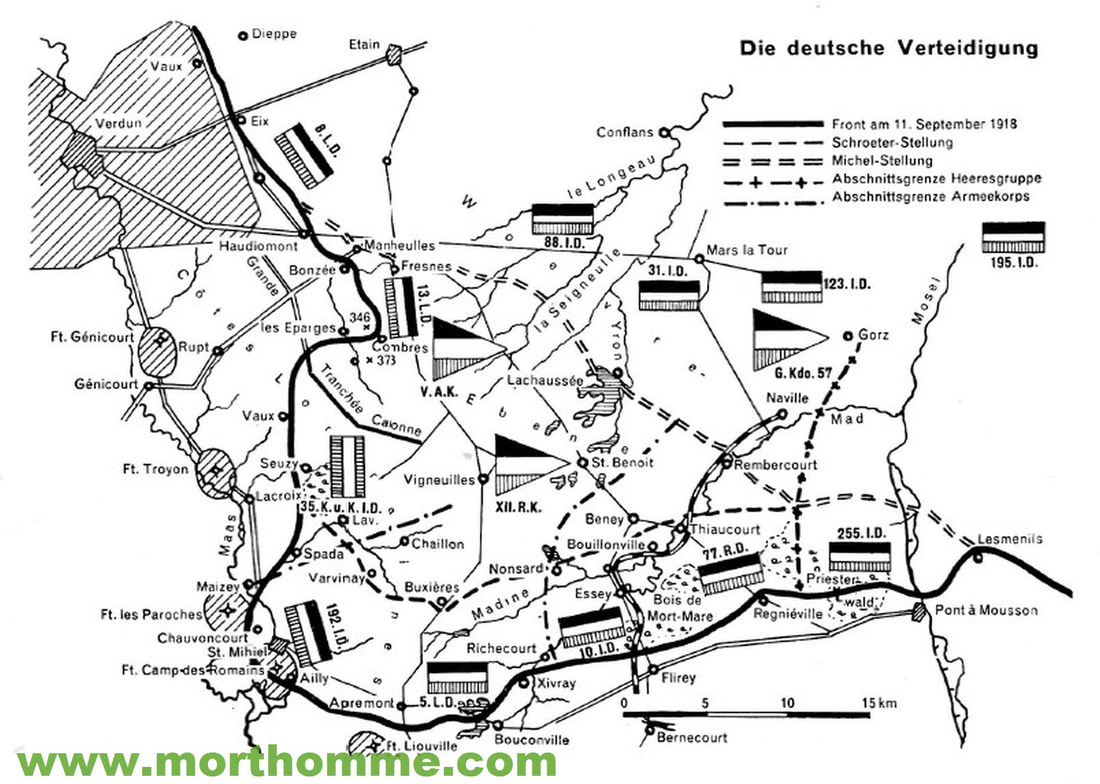

Auch im Jahr 1918 standen zunächst andere Abschnitte der Westfront im Fokus, so im Zusammenhang mit den als Große Schlacht in Frankreich bezeichneten deutschen Großoffensiven, die allesamt erfolglos endeten. Als Reaktion auf die deutschen Niederlagen entschlossen sich die Alliierten, unter amerikanischem Oberbefehl nunmehr den Frontbogen von St. Mihiel zu beseitigen. Bereits im Jahr 1915 hatten die Deutschen mit dem Bau einer Sehnenstellung begonnen, die sie in Vorausschau des Angriffs ab dem 10. September 1918 einnehmen wollten. Früher als erwartet startete am 12. September 1918 der französisch-amerikanische Angriff, der sich als Zangenbewegung mit zwei Angriffsspitzen südöstlich gegen den Bereich zwischen der Ortschaft Flirey und dem Priesterwald (Bois-le-Prètre) sowie nordwestlich in Richtung der Combres-Höhe (Les Éparges) und über den Ort Hattonville nach Osten entwickeln sollte. Ziel war es, die deutschen Truppen im Frontbogen einzukesseln und zu vernichten.

|

|

Im Spada-Abschnitt stand zu diesem Zeitpunkt die 192. Königlich-Sächsische Infanterie-Division und östlich anschließend die 5. Landwehr-Division. Die gegenüber stehenden französischen Einheiten griffen erst mit mehrstündiger Verzögerung an. Der Umschließung entgingen die Deutschen nur dadurch, dass am Nachmittag des 12. September in letzter Minute der Rückzug aus der Spitze des Frontbogens angetreten wurde. Zudem hatten die auf den Maas-Höhen stehenden österreichischen Verbände der 35. k.u.k. Division sowie die nördlich davon den Combres-Abschnitt verteidigende 13. Landwehr-Division ein Vordringen des nördlichen Angriffskeils der Amerikaner bis zum 13. September 1918 verhindern können. In nur drei Tagen ging jedoch der von den Deutschen über vier Kriegsjahre hinweg gehaltene und stark ausgebaute Frontbogen von St. Mihiel verloren.

|

heutige Situation und Erkundungsmöglichkeiten

Es gibt kaum einen Stellungsabschnitt, der im Bereich der Schlachtfelder von Verdun, der Argonnen sowie des St. Mihiel - Frontbogens beeindruckendere Reste des deutschen Stellungssystems für eine militärhistorische Erkundung bereithält. Über weite Strecken sind die deutschen Gräben, allein in vorderster Linie waren es zu Kriegszeiten etwa 13 Kilometer, noch bemerkenswert gut erhalten. Anhand des meist sehr guten Zustandes auch der betonierten Anlagen lässt sich kaum vermuten, dass diese Reste kriegerischer Auseinandersetzung inzwischen mehr als 100 Jahre alt sind.

|

Eine Erkundung des Spada-Abschnitts nimmt geraume Zeit in Anspruch und setzt aufgrund der Topografie des Geländes körperliche Fitness voraus. Allein für die deutsche Seite der ehemaligen Stellungen sollte man drei selbständige Touren einplanen.

Starten kann man die Erkundungen im Bereich des zentralen Spada-Waldes ausgehend einer Parkgelegenheit etwa 250 Meter innerhalb des Waldgeländes. Um diese zu erreichen, nimmt man ausgehend des französischen Kriegerdenkmals im Ort Spada den südlich in Richtung des Waldgeländes abzweigenden Weg, der frei und gut befahrbar ist. Innerhalb der Ortschaft heißt der Weg "Rue Dite sur les Traveaux". Ausgehend der Parkposition lässt sich das vordere deutsche Stellungssystem sowohl in östliche als auch westliche Richtung ablaufen. Den Stellungsabschnitt auf den Höhen 322 und 331 erkundet man am besten ausgehend mehrerer zentral auf der Côte Ste-Marie zu findender Parkgelegenheiten. Zu diesen führt ein ebenfalls frei und gut befahrbarer Weg ausgehend der D 964 etwas südöstlich des Ortes Maizey. Auf der IGN-TOP25-Karte heißt die Abzweigung "Croix Marchal". |