in Bearbeitung ...

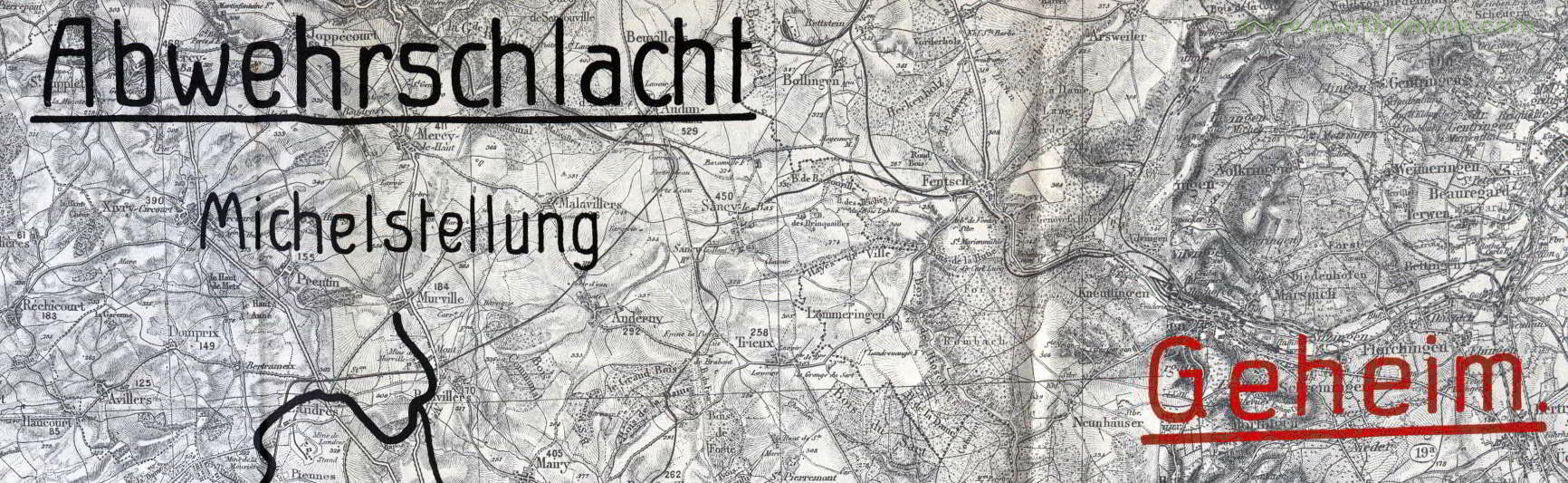

Michelstellung 1916 - 1918 -

|

|

Als Michelstellung (Michel-Stellung, Michel-Zone) wurde ein etwa 35 Kilometer langes und rund 1000 Betonbauten umfassendes deutsches Abwehrsystem an der östlichen Sehne des Frontbogens von St. Mihiel bezeichnet. Die Michelstellung war Ausprägung einer militärstrategischen Neuausrichtung ab dem Kriegsjahr 1916. Dazu gehörte die Schaffung großer rückwärtiger Stellungssysteme und Frontverkürzungen. Bekannter als die Michelstellung wurde die vielfach beschriebene Siegfried-Stellung im nördlichen Bereich der Westfront, an der bereits ab März 1917 Engländer und Franzosen gegen die deutsche Verteidigung kämpften. Sämtliche dieser rückwärtigen Verteidigungslinien wurden von Engländern und Amerikanern einheitlich als "Hindenburg Line" bezeichnet.

Die Michelstellung wurde in ihrer konkreten Form ab Herbst 1916 geplant. Da andere Frontabschnitte zu dieser Zeit Priorität erhielten, wurde sie nur zögerlich errichtet und auch nur teilweise fertiggestellt. Erst im Zuge der französisch-amerikanischen Offensive im September 1918 wurde sie durch deutsche Truppen besetzt. Bei Angriffen der Amerikaner kam es bis zum 11. November 1918, dem Tag des Waffenstillstandes, zu schweren Kämpfen. Die Michelstellung blieb bis Kriegsende komplett in deutscher Hand.

|

Wesentliche Aspekte der Entstehung und militärischen Bedeutung der Michelstellung sind bislang kaum erforscht und dokumentiert. Sie sollen im Kontext der militärischen und politischen Gesamtentwicklungen ab dem Jahr 1916, als der Erste Weltkrieg in seine entscheidende zweite Hälfte trat, näher beschrieben werden.

Kriegsjahr 1916 - grundlegende Entscheidungen

Die militärgeschichtliche Betrachtung des Jahres 1916 wird von zwei Operationen beherrscht: Einerseits ist das die im Februar 1916 begonnene deutsche Offensive bei Verdun und andererseits die von den Alliierten im Frühsommer 1916 gestartete Schlacht an der Somme. Im Dezember 1916 endeten die Kämpfe bei Verdun für das Deutsche Heer in einem Desaster, nämlich in dem Verlust des gesamten, in zehnmonatigem, verlustreichen Ringen eroberten Geländes. Obwohl die Deutschen in der etwa zeitgleich von den Alliierten abgebrochenen Somme-Schlacht Abwehrerfolge erzielen konnten, waren insgesamt derart hohe Verluste eingetreten, dass auf absehbare Zeit an eine aktive Kriegsführung nicht mehr zu denken war.

Bedingt durch diese für Deutschland krisenhafte und für die Alliierten ermutigende Gesamtsituation kam es im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 1916 zu diversen grundlegend relevanten Ereignissen. Sowohl auf alliierter als auch auf deutscher Seite fanden Konferenzen statt, deren Beschlüsse das weitere Kriegsgeschehen maßgeblich beeinflussen sollten. In Frankreich wie auch Deutschland erfolgte ein Wechsel der militärischen Führung. In England änderten sich die politischen Verhältnisse, was Auswirkungen auf die weitere Strategie des Empire haben sollte.

Konferenz von Chantilly am 16. November 1916

|

Am 16. November 1916 trafen sich auf Schloss Chantilly bei Paris, dem Hauptquartier der französischen Armee, die wesentlichen militärischen Entscheidungsträger auf alliierter Seite. Die operativen Ziele für das Jahr 1917 sollten festgelegt werden. Man sah Deutschland an den Grenzen seiner Möglichkeiten und war sich sicher, im kommenden Frühjahr einen Durchbruch erzielen zu können. Diese Erwartungen hatten am 12. Dezember 1916 den Wechsel des französischen Generalstabschefs Ferdinand Foch auf den Posten des alliierten Oberbefehlshabers zur Folge. Den Befehl über die französische Armee erhielt Robert Nivelle. Er vertrat eine aggressivere Strategie als sein Vorgänger. Durch zwei Operationen wollte Nivelle die deutsche Front durchstoßen. Neben einem Angriff bei Arras sollte es ab April 1917 zu dem entscheidenden Hauptangriff, der Doppelschlacht an der Aisne und in der Champagne, kommen.

|

Bereits Anfang Mai 1917 musste die für die Alliierten verheerend verlaufende Offensive abgebrochen werden. In Anbetracht riesiger Verlustzahlen meuterten Teile der französischen Armee. General Nivelle wurde abgesetzt. Den Oberbefehl übernahm der "Retter von Verdun", General Pilippe Pétain. Durch Frontbesuche, eine Abschwächung der strengen Dienstregularien sowie eine Verbesserung der Nachschuborganisation und Truppenversorgung gelang es ihm, die Disziplin wiederherzustellen. Um hohe Verlustzahlen zu vermeiden, beschränkte sich Pétain zunächst auf eine defensivere Kriegsführung.

Rücktritt Falkenhayns - Besprechung in Cambrai am 08. September 1916

Auf deutscher Seite hatte es der Kriegseintritt Rumäniens notwendig gemacht, starke Truppenkontingente von der Westfront abzuziehen und im Osten einzusetzen. So verschlechterte sich die ohnehin schwierige Situation gegenüber Franzosen und Engländern erheblich.

Die mangelnden Erfolge im Westen, diverse Intrigen hoher Offiziere und konkret der Vorwurf, er sei vom Kriegseintritt Rumäniens überrascht worden, veranlassten den Chef des Generalstabes, Erich von Falkenhayn, zu einem Abdankungsgesuch. Nach anfänglichem Zögern gab der Kaiser diesem am 28. August 1916 statt.

|

Nachfolger in der Obersten Heeresleitung (OHL) wurde das an der Ostfront erfolgreich tätige Feldherren-Duo Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Von Falkenhayn erhielt das Kommando über die 9. Armee im Osten und konnte gemeinsam mit österreichischen Truppen die Angriffe der Rumänen bis Dezember 1916 entscheidend zurückschlagen.

|

Die neue Führung trat ihr Amt in der bis dahin schwersten Krise des Krieges an. Wie Ludendorff später schrieb, diktierten nicht mehr die Oberste Heeresleitung, sondern die Gegner und die schlechte Versorgungssituation alle militärischen Handlungsoptionen. Eine erste Bewertung der Gesamtlage ergab, dass die deutsche Kriegswirtschaft den gestiegenen Anforderungen und auch den gegnerischen Möglichkeiten nicht mehr gewachsen war. Am 31. August 1916 legte die OHL der Reichsregierung eine umfangreiche Liste mit Forderungen vor, die im Wesentlichen eine massive Erweiterung der Munitions- und Waffenproduktion durch Fokussierung des gesamten Sozial- und Wirtschaftssystems auf militärische Belange zur Folge haben sollte. Diese als "Hindenburg-Programm" bekannt gewordenen Pläne kamen, da sie innen- und vor allem sozialpolitisch nicht in der gewünschten radikalen Form umsetzbar waren, kaum zur Geltung.

Neben materiellen Unzulänglichkeiten ließ das Fehlen ausreichenden Truppenersatzes die kommenden Aufgaben im Osten und auch eine effektive Kriegsführung im Westen fraglich erscheinen. Am 02. September 1916 wurde deshalb der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz befohlen, sämtliche Angriffsbemühungen vor Verdun einzustellen. Als schon am Folgetag erneut Angriffe der Alliierten an der Somme begannen und sich abzeichnete, dass keine ausreichenden Truppenkontingente aus der Verdun-Front zu gewinnen waren, kam es zu ersten Überlegungen, durch Frontverkürzungen und taktischen Rückzug Einheiten freizubekommen.

|

Um sich ein genaues Bild der Lage zu verschaffen, reisten Hindenburg und Ludendorff zu einem am 08. September 1916 im Hauptquartier der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht in Cambrai stattfindenden Treffen mit den Armeeführungen. Zuvor kam es zu Einzelgesprächen, so auch in Stenay mit Kronprinz Wilhelm von Preußen, Chef der 5. Armee und Führer der neu gebildeten Heeresgruppe Deutscher Kronprinz. Dieser hatte bereits ab Mitte 1916 vehement ein Ende der Verdun-Offensive gefordert, konnte sich aber gegen den vormaligen Generalstabschef von Falkenhayn und auch seinen Vater nicht durchsetzen.

|

Die aus den Beratungen gewonnenen Erkenntnisse waren besorgniserregend. Die hohen Verluste in den Somme-Kämpfen konnten nicht mehr aufgefangen werden. Von vielen Offizieren wurden die ins Spiel gebrachten Rückzugspläne gleichwohl skeptisch gesehen. Die Wirkung solch defensiver Maßnahmen auf die Truppe wurde als zu negativ bewertet. Jedenfalls müsse zunächst eine günstige Entwicklung gegenüber den im Osten angreifenden Russen und Rumänen abgewartet werden, um wieder Handlungsspielraum im Westen zu erhalten. Zudem sollte die Somme-Schlacht zu Ende gekämpft und bis zum Inkrafttreten des "Hilfsdienstgesetzes" Anfang Dezember 1916 gewartet werden, um den Eindruck der Schwäche zu vermeiden. Dieser Argumentation schloss sich Ludendorff für den Moment an.

|

|

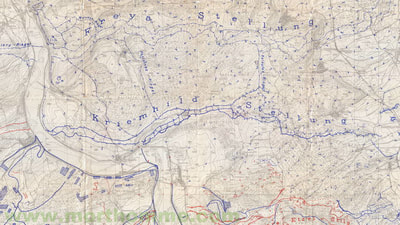

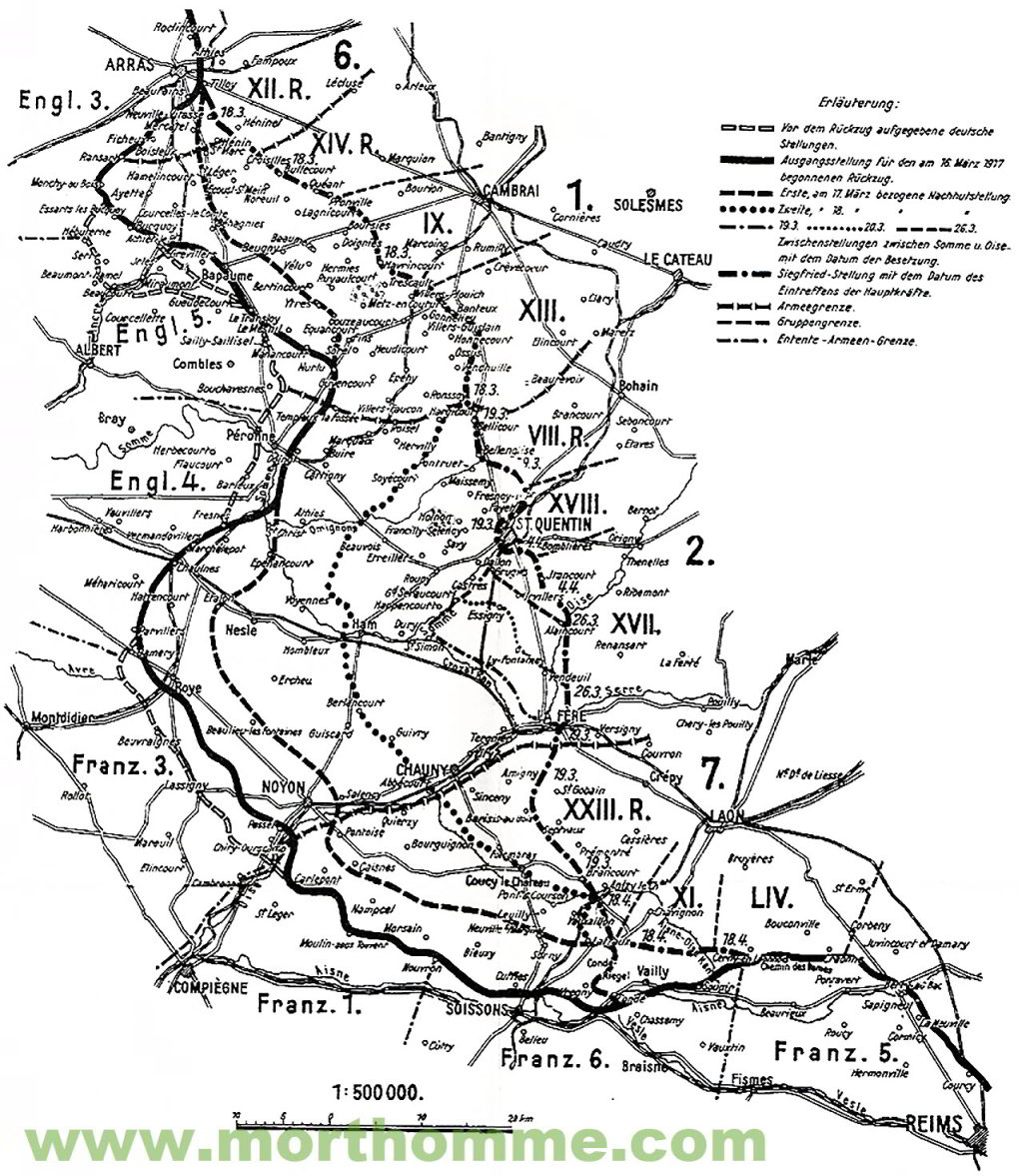

Hindenburg und Ludendorff kehrten nach dem Ende der Gespräche in das Große Hauptquartier zurück, das zu dieser Zeit in der oberschlesischen Stadt Pleß (poln.: Pszczyna) eingerichtet war. Grundlegende Entscheidungen mussten getroffen werden. Am 15. September 1916 erging die Weisung an die Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht, eine rückwärtige Stellung auf der Linie Arras - Laon zu planen. Hieraus entstand die sogenannte Siegfried-Stellung. Weitere rückwärtige Stellungssysteme wurden ebenfalls in Aussicht genommen, so die Flandern-Stellung im Norden Frankreichs und Belgiens sowie die Wotan-Stellung, die nördlich an die Siegfried-Stellung anschloss. Südlich der Siegfried-Stellung wurde die Hunding-Stellung geplant, die im Rückraum der Champagne-Front, des Argonnen-Abschnitts und des Schlachtfeldes bei Verdun (hier: Kriemhild-Stellung) verlaufen sollte. Der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz wurde befohlen, einen Rückzug aus dem St. Mihiel - Frontbogen auf eine zu errichtende Sehnenstellung zwischen Étain und Pont-á-Mousson vorzubereiten. Das war die Geburtsstunde der "Michelstellung".

Im Bereich des Städtchens Étain sollte die Kriemhild-Stellung in die Michelstellung übergehen. Nennenswerte Frontverkürzungen ergaben sich durch diese Pläne nur im Fall der Siegfried-Stellung und der Michelstellung. Alle anderen Vorhaben sollten lediglich einer besseren Tiefengliederung der Truppe und der Option zu weiteren taktischen Operationen dienen.

|

Alternative Strategien

Tatsächlich dauerten die schweren Kämpfe an der Somme noch bis November 1916. Alle irgendwie verfügbar zu machenden Divisionen mussten im Austausch gegen abgekämpfte Einheiten eingesetzt werden. Im gesamten deutschen Heer gab es später kaum ein Regiment, das nicht jedenfalls einmalig an der Somme-Front gestanden hatte. So gelang es letztendlich, allen feindlichen Durchbruchsversuchen standzuhalten.

Auch wenn das für die Alliierten ernüchternde Ergebnis der Somme-Kämpfe auf deutscher Seite als Abwehrsieg propagiert wurde, ergab eine realistische Betrachtung, dass Heer und Kriegswirtschaft eine weitere Schlacht wie die Somme-Schlacht nicht mehr durchstehen würden. Dies und die Aussicht, dass bereits im Frühjahr 1917 mit neuen alliierten Großoffensiven zu rechnen war, zudem absehbar keine ausreichenden Ressourcen für eigene Offensivbemühungen zur Verfügung standen, machte alternative Konzepte notwendig, um das Ziel einer baldigen Beendigung des Krieges zu erreichen.

Zwei Optionen gerieten in den Fokus: Zum einen war das die kriegerische Entscheidung durch maximale Steigerung der gesamten wirtschaftlichen und militärischen Anstrengungen und zum anderen eine Friedenslösung auf diplomatischem Weg. Es kam zu einer Kombination aus Beidem.

|

Friedensfühler, uneingeschränkter U-Boot-Krieg

|

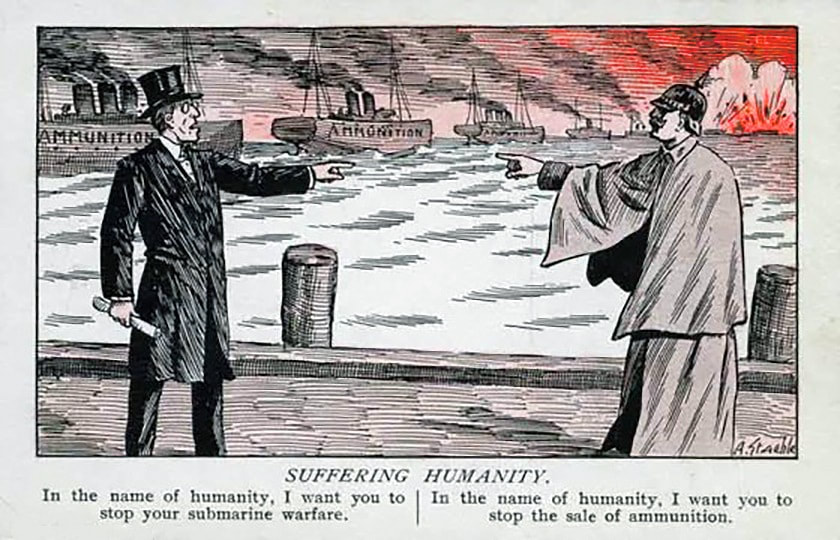

Die deutsche Reichsregierung hatte bereits ab Sommer 1916 in Ansehung der sich durch Missernten und die britische Seeblockade dramatisch verschlechternden Versorgungslage zaghafte Versuche unternommen, auf diplomatischem Weg die formell neutralen USA mit ihrem Präsidenten Woodrow Wilson zu einer Friedensinitiative zu veranlassen. Die Amerikaner lehnten eine solche nicht generell ab, doch weder vor noch unmittelbar nach der Wiederwahl Wilsons im November 1916 kam es zu entsprechenden Bemühungen.

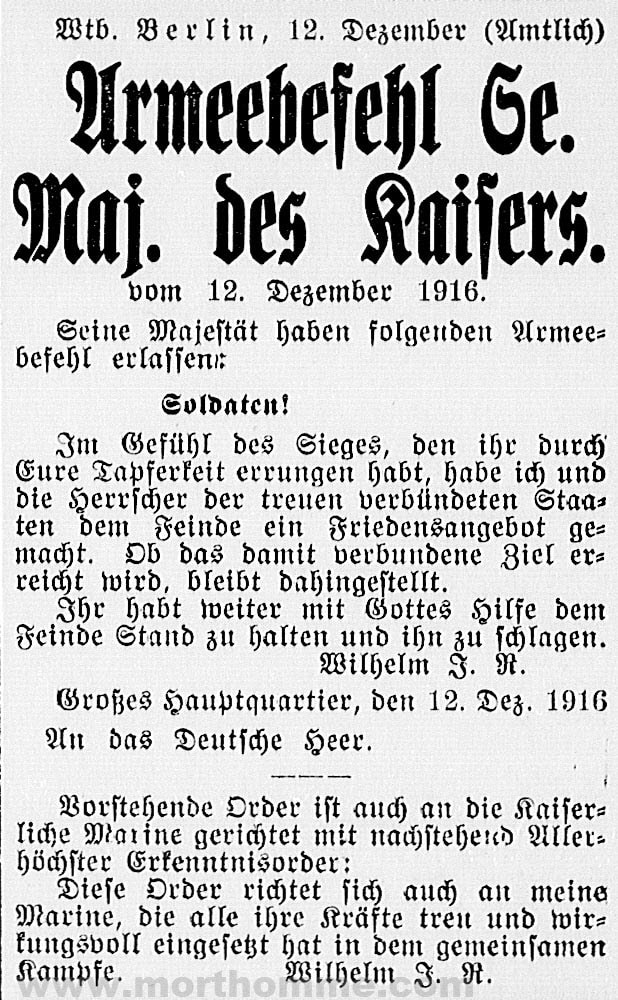

Den Deutschen und ihren Verbündeten lief die Zeit davon. Auf österreichischen Vorschlag und mit Zustimmung der Obersten Heeresleitung formulierte die Reichsregierung durch eine Note des deutschen Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg vom 12. Dezember 1916 ein Friedensangebot. |

|

Es folgten diplomatische Stellungnahmen verschiedener alliierter Politiker, in denen der deutsche Vorschlag in schroffer Form zurückgewiesen wurde. Der französische Ministerpräsident Aristide Briand erkannte am 13. Dezember 1916 ein Manöver, um unter den Alliierten Zwietracht zu säen. Kurz darauf formulierte der russische Außenminister Nikolai Pokrowski, das Verhandlungsangebot habe lediglich das Ziel, die Gegner zu täuschen. Am 19. Dezember 1916 äußerte sich auch David Lloyd George, gerade neuer englischer Premierminister geworden, in einer Rede vor dem Unterhaus scharf ablehnend. Dadurch bestätigten sich die negativen Prognosen vieler höherer deutscher Militärs, die bezweifelten, dass über Verhandlungen eine akzeptable Friedenslösung herbeizuführen sei.

|

|

Der Grund für die feindselige Haltung der Alliierten lag in deren immer realistischer werdenden Siegeserwartung. Die massive Unterstützung durch die USA mit Munitions- und Verbrauchsgüterlieferungen gaben ihnen Zuversicht. Bereits Ende 1916 kämpften mehr als 50.000 amerikanische Freiwillige in der englischen und etwa 10.000 in der französischen Armee. Mitte Dezember 1916 gelang den Franzosen ein durchgreifender Erfolg. Bei einem Angriff von lediglich vier Divisionen konnten die deutschen Truppen vor Verdun auf ihre Ausgangsstellungen zu Beginn der Offensive im Februar 1916 zurückgeworfen werden. In dieser euphorisierenden Atmosphäre schienen den Alliierten Friedensverhandlungen weder politisch opportun noch militärisch notwendig zu sein.

So kam es, dass das deutsche Friedensangebot durch eine offizielle alliierte Note vom 30.12.1916 formell abgelehnt wurde. Die Antwort war bewusst in einem sehr brüskierenden Ton formuliert. Auf einen am 21. Dezember 1916 doch noch veröffentlichten Friedensappell Wilsons, in dem er den vorherigen deutschen Vorschlag nicht einmal thematisierte, erfolgte am 11. Januar 1917 eine erneut schroff ablehnende Antwort. Damit stand für die deutsche Seite endgültig fest, dass über Verhandlungen eine Beendigung des Krieges zu akzeptablen Bedingungen nicht zu erreichen war. |

|

Die schicksalhaften Folgen dieses Szenarios lagen auf der Hand. Deutschland war bloßgestellt. Es würde all seine wirtschaftlichen und militärischen Kräfte bündeln, um eine kriegerische Entscheidung zu suchen. Dabei würde es auch zu dem von militärischer Seite seit Langem geforderten uneingeschränkten U-Boot-Krieg zurückkehren, um England und Frankreich von Versorgungslieferungen abzuschneiden. Die USA würden durch die Bedrohung des Seehandels Möglichkeiten für die Aufstachelung ihrer bis dato Kriegs-unwilligen Bevölkerung und sodann auch einen Anlass finden, mit eigenen Truppen in das Kriegsgeschehen einzugreifen. Das war von republikanischen Kreisen bereits seit 1915 gefordert worden, nachdem am 7. Mai 1915 ein deutsches U-Boot den englischen Luxusdampfer Lusitania versenkt hatte. Die zögerliche amerikanische Rolle stellte eine wesentliche Ursache für das Scheitern der Friedensbemühungen und auch für den Fortgang des Krieges dar.

|

Kriegsjahr 1917 - Stellungsbau und strategische Neuausrichtung

|

Dass sich die Deutschen erfolgreich gegen die alliierten Offensiven des Frühjahres 1917 zur Wehr setzen konnten, resultierte wesentlich aus der oben beschriebenen Schaffung von Frontbegradigungen und Auffang-Stellungen auf Grundlage der Besprechung in Cambrai am 08. September 1916. Notwendig war dafür die Aufgabe großer Landstriche, die zuvor langwierig und verlustreich erobert worden waren. Das stieß bei vielen Truppenführern auf harsche Kritik. General Ludendorff hielt jedoch unbeirrt an den bereits im Herbst 1916 getroffenen Entscheidungen fest.

|

Zweifelhafte Bekanntheit erlangte das "Unternehmen Alberich", bei dem bis Ende März 1917 die in nur wenigen Monaten auch unter Hinzunahme von dutzenden deutschen Baufirmen und unter Aufbietung immenser Kosten errichtete Siegfried-Stellung besetzt wurde. Dem Rückzug ging die Verwüstung weiter Teile des zu räumenden Gebietes voraus. Alle wesentlichen Teile der zivilen und militärischen Infrastruktur wurden zurückgebaut oder zerstört. Die arbeits- und kriegsverwendungsfähige Bevölkerung wurde in hintere Landesteile abgeschoben. Ältere Menschen, Frauen und Kinder, wurden an bestimmten Orten gesammelt und dem vorrückenden Gegner überlassen. Insgesamt wurden bei dem "Unternehmen Alberich" mehr als 200 französische Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht. Die alliierten Truppen mussten Ihre Angriffe im Frühjahr 1917 losgelöst vom eigenen Nachschubsystem aus einem mehrere dutzend Kilometer tiefen Streifen "verbrannter Erde" führen, wohingegen sich die deutsche Abwehr in starken und allen modernen Anforderungen entsprechenden Verteidigungsstellungen befand.

|

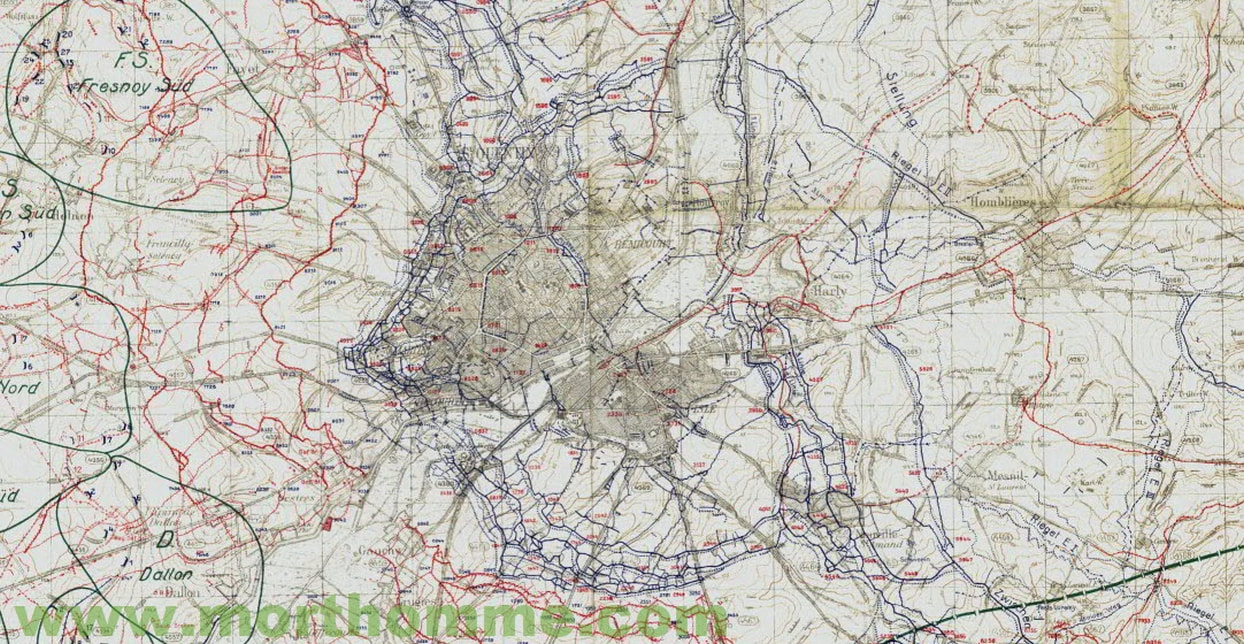

Bis März 1917 war im Fall der Siegfried-Stellung aus etwa 500.000 Tonnen Kies und Schotter, 100.000 Tonnen Zement und 35.000 Tonnen Stahl eine etwa 150 Kilometer lange Verteidigungsanlage geschaffen worden. Hinzu kamen Hindernisse aus etwa 5 Millionen eisernen und hölzernen Pfählen, 13.000 Tonnen Stacheldraht und unzähligen spanischen Reitern. Es handelte sich um das größte einheitliche Bauprojekt des gesamten Krieges. Keine der bisherigen oder später errichteten Stellungen erreichte auch nur im Ansatz den Verteidigungswert der Siegfried-Stellung.

Die Schaffung der Siegfried-Stellung wurde durch Franzosen und Engländer frühzeitig erkannt. Sie wurde nicht als Bedrohung, sondern als Schwäche und Ansporn für die im Frühjahr 1917 geplanten Offensivbemühungen angesehen. Man rechnete nicht mit dem kompletten Rückzug der deutschen Armee aus den bisherigen Frontstellungen, ebenso wenig mit den Schwierigkeiten, die durch die Zerstörung der zivilen und militärischen Infrastruktur in den geräumten Gebieten entstehen würden. Anhand massiver Verluste der Alliierten und nur marginaler Geländegewinne zeigte sich für die deutsche Oberste Heeresführung der Nutzen einer tief gegliederten, modernen Verteidigung.

|

|

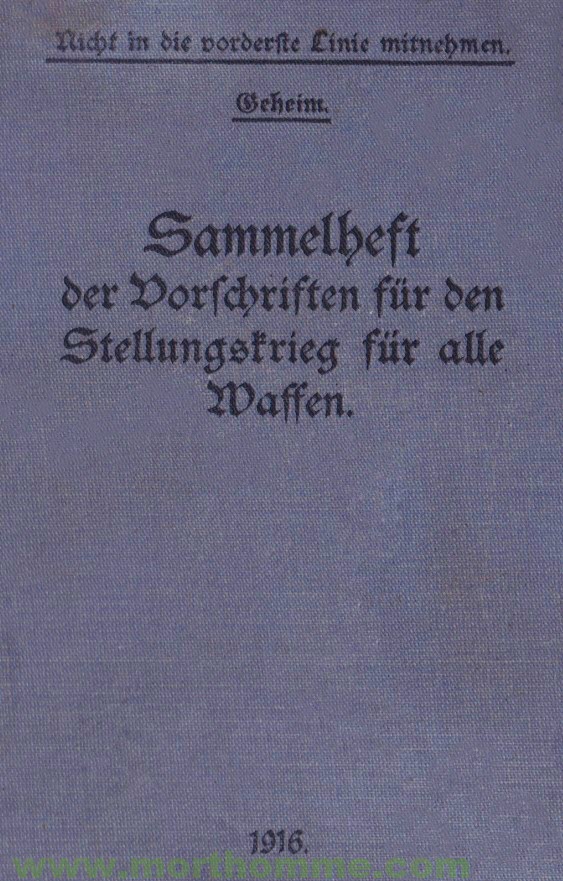

Bereits im Sommer 1916 hatte der damalige Generalstabschef Erich von Falkenhayn aus den Erfahrungen der Verdun- und Somme-Kämpfe die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung der Kampfführung und des Stellungsbaus erkannt. Bis dahin fehlten entsprechende Regularien. Jede Armee bis hinunter auf Divisionsebene hatte durch die zugehörigen Pioniertruppen eigene taktische und vor allem bautechnische Vorgaben, insbesondere für die Errichtung von Stellungssystemen, Lager- und Betonbauten sowie deren Ausstattung und Verwendung. Diese Vorschriften waren vielfach mit denen anderer Einheiten nicht kompatibel. So kam es bei den häufigen Ablösungen zu Problemen, da unterschiedliche Bauausführungen, Waffensysteme und Verwendungsvarianten aufeinander trafen.

Ausgangspunkt einer Vereinheitlichung war eine Vorschriftensammlung, die sich zunächst allgemein, später immer ausführlicher, mit einzelnen Aspekten des Stellungskrieges auseinandersetzte und nach und nach Vorgaben für alle Bereiche der Kampfführung und die Ausgestaltung militärischer Konstruktionen machte. Sie reichten bspw. von der Herstellung von Sprengladungen, Strommasten, Brunnenanlagen, Lagerbaracken über die Gestaltung ganzer Stellungssysteme und komplexer Nachrichtennetze, bis hin zur genauen Bezeichnung von Mengen und Maßen bei der Errichtung von Gebäuden und Bunkern. Ihr Name war "Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg für alle Waffen."

|

Trotz der erheblichen Bedeutung dieser Regularien für die ab Herbst 1916 grundlegend veränderte Kriegführung auf deutscher Seite finden sie in militärwissenschaftlichen Arbeiten kaum Beachtung. Auf Basis dieser Vorschriftensammlung wurden zwar weiterhin spezielle Bauvorgaben anhand individueller strategischer oder geologischer Anforderungen erarbeitet. Es gelang aber, den sich ab dem Jahr 1917 vorrangig auf Verteidigung konzentrierenden Stellungskrieg weitestgehend zu vereinheitlichen und damit effizienter und ressourcensparender zu gestalten.

Michel-Zone - Verteidigungssystem im Rückraum des Frontbogens von St. Mihiel

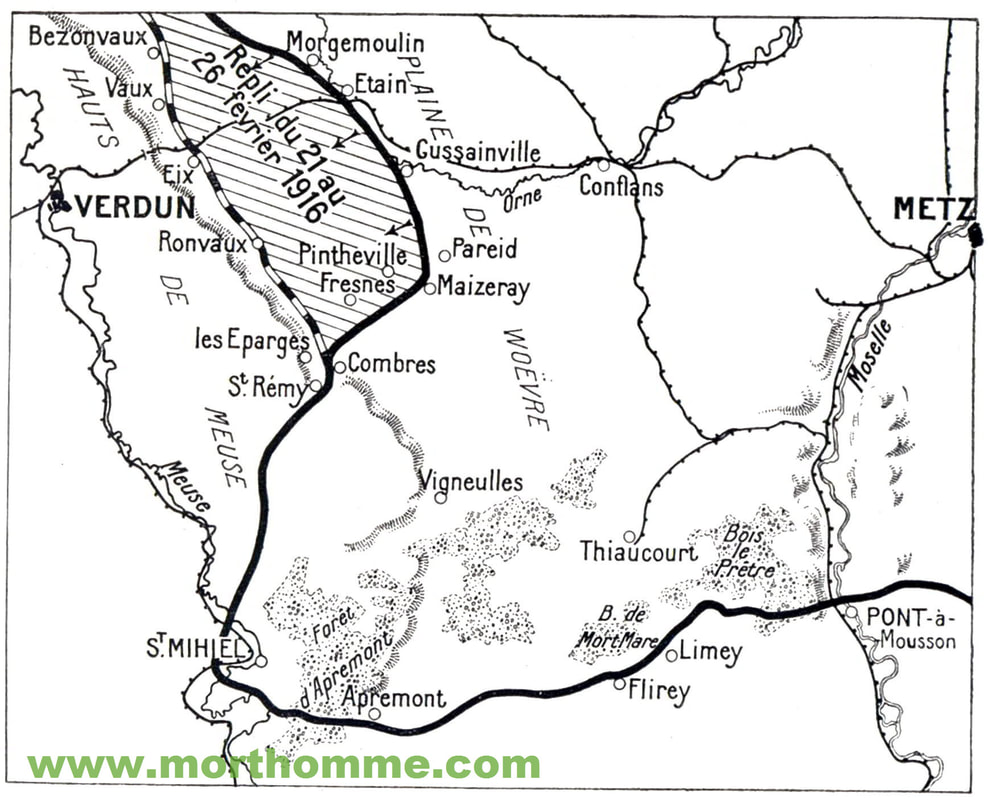

Eine an der Westfront einmalige Sonderrolle bei den strategischen Planungen nahm der Frontbogen von St. Mihiel ein. Am 25. September 1914 war dem III. Königlich-Bayerischen Armeekorps die Einnahme des Maas-Städtchens St. Mihiel und einen Tag später auch des südlich gelegenen Forts du Camp des Romains gelungen. Die Forts des Paroches und de Troyon, ebenso ausgedehnte Abschnitte der Côtes Lorraines, blieben in französischer Hand und die beabsichtigte Umklammerung der Festung Verdun scheiterte.

|

Der Saillant de St. Mihiel, wie die Franzosen das Gebiet nannten, erreichte zwischen Maas und Mosel maximale eine Tiefe von etwa 35 Kilometern. In vorderster Linie standen auf deutscher wie auf französischer Seite auch in ruhigen Zeiten 7 bis 10 Divisionen.

Militärisch stellte die Frontausbuchtung eine wichtige Absicherung der an der Mosel liegenden und für die Versorgung der kämpfenden Truppe wichtigen Städte Metz und Thionville dar. Er sicherte zudem die weiter nördlich verlaufenden Stellungsabschnitte der Verdun-Front. Er behinderte über die gesamte Kriegsdauer alle französischen Aktionen im Mittelabschnitt der Westfront. Zudem blockierte er die für den französischen Nachschub wichtigen Eisenbahnrouten aus Süden und Westen in Richtung Verdun und der weiter südlich gelegenen Frontabschnitte. |

Schon ab dem Spätherbst 1914 versuchten die Franzosen, das verlorene Territorium zurückzuerobern. Die Angriffe steigerten sich bis zur sogenannten "Frühjahrsschlacht zwischen Maas und Mosel" im April 1915, in der die Frontausbuchtung durch konzentrische Vorstöße über die Combres-Höhe und südlich zwischen Flirey und Pont-à-Mousson abgekniffen werden sollte. Die Franzosen scheiterten unter hohen Verlusten.

|

Aus diesen Kämpfen ergab sich für die deutsche Heeresführung die Erkenntnis, erwartbaren weiteren Angriffen durch intensiven Stellungsausbau vorzubeugen. Besonders das Gelände an der Südflanke des Frontbogens zeichnete sich durch sehr hohes Grundwasser aus. Hierdurch wurde der Stellungsbau erschwert und der Feind zu offensiven Operationen geradezu eingeladen. Ohne eine rückwärtige Absicherung der Frontstellungen waren neben den genannten militärischen Belangen ernsthafte Risiken für das im Rahmen der Rohstoffgewinnung und insbesondere für die Eisen- und Stahlproduktion wichtige Erzbecken von Longwy und Briey zu besorgen.

Das Erzbecken von Longwy und Briey barg damals gewaltige Vorkommen an Eisenerz. Es erstreckte sich westlich der Mosel über die lothringische Hochebene und reichte bis in den Süden Belgiens und Luxemburgs. Von den insgesamt etwa 45.000 Hektar Abbaugebiet befanden sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg knapp 20 % Prozent unter dem Einfluss der deutschen Schwerindustrie. Teilweise waren die Deutschen am Aktienkapital französischer Unternehmen beteiligt, teilweise hatte man, wie die Firma August Thyssen, vom französischen Staat exklusive Konzessionen zum Erzabbau erhalten. Neben Thyssen spielten dabei auch andere, heute noch bekannte Montan-Unternehmen eine Rolle, so vor allem die Konzerne Dillinger, Röchling und Krupp.

|

|

Die Versorgung mit lothringischem Erz war aus Sicht der deutschen Stahl- und Waffenindustrie dringend notwendig. Vor dem Ersten Weltkrieg importierte das Deutsche Reich als weltweit zweitgrößter Produzent von Eisen und Stahl mit etwa 14 Millionen Tonnen knapp 50 Prozent des benötigten Erzes. Vor Kriegsbeginn erstellte Prognosen ergaben, dass die eigenen Lagerstätten bei rein ziviler Nutzung spätestens 1973 erschöpft seien. Die lothringischen Erz-Vorkommen, deren Eisengehalt deutlich höher lag, würden den Bedarf bis 2023 decken. Daraus schloss man, dass in der Friedens- und erst recht nicht in einer absehbaren Kriegswirtschaft auf das lothringische Erz verzichtet werden könne.

Schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges sahen Planspiele späterer Annexionen französischer, belgischer und luxemburgischer Gebiete als wesentliches Kriegsziel die Übernahme des Erzbeckens von Longwy und Briey vor. Vertreter der Schwerindustrie, Wissenschaftler und Politiker, versuchten ab Beginn des Ersten Weltkrieges, mit einer Vielzahl an Denkschriften und Memoranden, Reichsleitung und Großkapital von der Bedeutung des lothringischen Erzabbau-Gebietes für die deutsche Wirtschaft und auch für zukünftige kriegerische Auseinandersetzungen zu überzeugen. |

Trotz der Wichtigkeit des Frontbogens von St. Mihiel für die Sicherung des Erzbeckens von Longwy und Briey gegen französische Reokkupationsversuche wurden genauere Planungen bezüglich rückwärtiger Stellungen zunächst zurückgestellt. Das militärstrategische Augenmerk lag ab dem Kriegsjahr 1915 zunächst auf weiter nördlich liegenden Abschnitten der Westfront. Dort waren die Deutschen bereits ab dem Frühjahr 1915 damit beschäftigt, alliierte Großoffensiven abzuwehren und unter Aufbietung enormer Truppenkontingente die eigene militärische Initiative gemäß dem Schlieffen-Plan zurückzugewinnen. Der Frontbogen von St. Mihiel wurde ab Mitte 1915, nach dem Ende der Frühjahrsschlacht zwischen Maas und Mosel, zu einem Abschnitt unterster militärischer Ordnung und von Franzosen wie Deutschen dazu benutzt, abgekämpfte Verbände zu regenerieren. Böse Zungen sprachen vom "Sanatorium des Westens".

Ein erster verbindlicher Ansatz für die Schaffung einer Sicherungsstellung im Rückraum des Frontbogens von St. Mihiel wurde ein als "Streng geheim!" eingestufter Befehl der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz von 23. September 1916 (Ia Nr. 114.). Empfänger waren verschiedene Befehlsstellen. Neben der räumlich unmittelbar betroffenen Armee-Abteilung Strantz waren dies unter anderem das Armee-Oberkommando 5, die Armee-Gruppen Maas-West und Maas-Ost, das Gouvernement Metz als Sitz der zuständigen Etappen-Verwaltung und der General der Pioniere 5. Das lesenswerte Dokument trug den Titel "Befehl zum Ausbau der »Maas-Mosel-Stellung«". Für das gesamte Unterfangen wurde das Deckwort "Michel" vorgegeben. Daraus leitete sich der spätere Name "Michelstellung" ab.

|

Die im Frontbogen von St. Mihiel zuständige Armee-Abteilung Strantz erließ bereits am 26. September 1916 (I.d. 1135 Geheim) eigene Anordnungen, und zwar unter der Bezeichnung "Betrifft : Maas - Mosel - Stellung" .

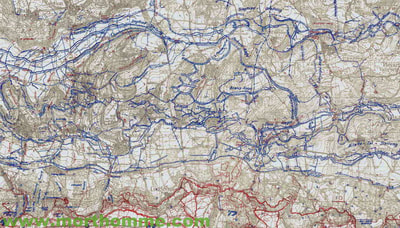

Für die Errichtung der "Maas-Mosel-Stellung" waren seitens der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz mehrere Abschnitte und unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche vorgegeben. Im Norden, ausgehend der Maas bis zum Nordrand des großen Waldgebietes zwischen dem Bois de Fresnes und dem Bois de Herméville, war der Stellungsbau der "Maasgruppe Ost-Verdun" als Teil der 5. Armee übertragen.

|

Verlauf der "Maas-Mosel- Stellung" und durch Befehl der HGr. Deutscher Kronprinz v. 23.09.1916 (Ia Nr. 114.) vorgegebene Bauabschnitte

|

Der Hauptabschnitt, im Norden einschließlich des vorgenannten Waldgebietes, bis etwa einen Kilometer westlich der auf einem Hügel gelegenen Ortschaft Prény, wurde einer neu zu bildenden Pionierabteilung unter dem Befehl des damaligen Führers des Pionier-Regiments 19, Oberst Müller, zugewiesen. Diese Einheit hatte ihr Hauptquartier in dem wichtigen Etappen- und Lazarett-Ort Labry nahe der Kleinstadt Jarny. Dort befand sich im Château de Moncel das Hauptquartier der Armee-Abteilung Strantz. Insgesamt weisungsbefugt blieb der zu dieser Zeit in Montmédy ansässige General der Pioniere 5, Gen.Maj. Heinrich Quentin.

Der Armee-Abteilung Strantz war mit dem im Château de Wendel in Joeuf ansässigen General der Pioniere 13, Gen.Lt. Johannes Schroeter, nur ein relativ kleiner Bauabschnitt zugeteilt. Die Strecke am östlichen Rand der Sehnenstellung sollte ausgebaut werden, etwa von Prény bis zur Mosel. Es mussten diverse Sonderaufgaben erledigt werden, so die Erkundung von schusssicher ausbaubaren Kellern und Gebäuden in den rückwärtigen Ortschaften und die Errichtung einzelner Stützpunkte auf markanten Anhöhen hinter der vorderen Linie. Außerdem waren die im gesamten Frontbogen tätigen Arbeitsformationen bei allen Unterkunfts- und Versorgungsfragen zu unterstützen. |

|

Warum die Zuständigkeit für den Bau der Michelstellung trotz ihrer begrenzten Länge von etwa 35 Kilometern auf derart viele Akteure und Befehlsebenen verteilt wurde, lässt sich mangels auswertbarer Unterlagen nicht abschließend beantworten. Im Herbst 1916 konnte jedenfalls nicht auf Erfahrungswissen aus entsprechenden stellungsbaulichen Großprojekten zurückgegriffen werden. Es ist anzunehmen, dass man sich scheute, ein spezifisches Reglement über den gewachsenen militärischen Befehlsstrukturen zu etablieren. Zudem war unklar, wann mit einer Umsetzung des Befehls zum Ausbau der »Maas-Mosel-Stellung« überhaupt zu rechnen war. Nördlich und südlich der Somme, am Chemin des Dames und in der Champagne erwartete man für das Frühjahr 1917 neue alliierte Angriffe. Mitte September 1916 hatten die Geländeerkundungen zur Siegfried-Stellung begonnen. Alle Projekte in weniger gefährdeten Frontabschnitten mussten sich dem Siegfried-Bau und den Arbeiten hinter der Champagne-Front unterordnen.

Von Anfang an fehlte es dem Michel-Projekt an allem Notwendigen, primär an einer ausreichenden Zahl Arbeitskräfte, aber auch an Nachschub und technischem Gerät. Diesbezügliche Anfragen an die Oberste Heeresleitung wurden durchweg abschlägig beschieden. Zunächst sei mit den vorhandenen Kräften auszukommen. Bis zum Frühjahr 1917 verschlang der Siegfried-Bau den Großteil der an der Westfront zur Verfügung stehenden Ressourcen.

|

Ab November 1916 waren den betroffenen Armeen durch die O.H.L. unter anderem 15 Landsturm-Pionier-Bataillone, 35 Armierungs-Kompanien, 15 Kriegsgefangenen-Bataillone (KAB) und 4 Zivilarbeiter-Bataillone (ZAB) zugewiesen. Hinzu kamen mehrere auf Werkvertragsbasis tätige Zivilfirmen mit etwa 10.000 angeworbenen deutschen und ausländischen Arbeitern. Neben den regulären Armee-Einheiten, Bau- und Etappen-Formationen waren so weitere etwa 65.000 Mann direkt am Bau der Siegfried-Stellung beteiligt.

|

Schon deswegen verwundert es nicht, dass die etwa 150 km lange Siegfried-Stellung bereits im Monat März 1917, also nach nur fünf Monaten Bauzeit, in ihrer wesentlichen Struktur fertiggestellt war. Demgegenüber war der Bau der Michelstellung nicht über die Planungs- und Erkundungsphase hinausgekommen. Lediglich einzelne Bauwerke und kurze Drahthindernis-Abschnitte waren in Angriff genommen worden. Auch im laufenden Jahr 1917 gingen die Arbeiten nur schleppend voran. Neben den fehlenden Ressourcen hatte das hauptsächlich logistische und strategische Gründe.

Im Fall der Siegfried-Stellung war das Grundkonzept von vornherein klar und wurde, wie aus nebenstehender, lesenswerter Denkschrift aus April 1917 zu entnehmen ist, im Großen und Ganzen auch stringent umgesetzt. Angesichts der für das Frühjahr 1917 erwartbaren Offensiven sollte die Möglichkeit geschaffen werden, in einem Zug aus den Frontstellungen zwischen Arras und dem Chemin des Dames auf eine starke rückwärtige Linie auszuweichen und den feindlichen Angriff ins Leere laufen zu lassen. Die Sachlage im St. Mihiel - Frontbogen war vollkommen anders.

|

Vorfeldzone in D1